Ральф Пейн-Голлуэй - Книга арбалетов (История средневекового метательного оружия)

- Название:Книга арбалетов (История средневекового метательного оружия)

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Центрполиграф

- Год:2005

- Город:Москва

- ISBN:5-9524-1912-7

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Ральф Пейн-Голлуэй - Книга арбалетов (История средневекового метательного оружия) краткое содержание

Эта книга является наиболее полним изложением истории арбалета и его предшественников, а также подробным описанием устройств осадных метательных машин и луков. От тяжелых осадных орудий арбалет отличался мобильностью, от лука — силой улара. Он оказался востребованным орудием и пользовался популярностью, особенно после того, как в Третьем крестовом походе Ричард Львиное Сердце с помощью арбалетчиков разгромил сарацин в битве при Арсуфе. В книге представлены многочисленные иллюстрации, среди которых подробные чертежи и средневековые батальные картины. Она будет интересна историкам, спортсменам и любителям оружия.

Книга арбалетов (История средневекового метательного оружия) - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Тяжелая стрела с металлическим наконечником расположена в неглубоком деревянном желобе, который перемещается вдоль ложа.

К нижней части желоба прикреплена деревянная планка в форме киля. Этот киль перемещается вперед и назад в пазе (форма которого напоминает ласточкин хвост), прорезанном в верхней поверхности ложа на большой части его длины (F, рис. 226).

Стрела располагается в желобе еще до того, как натягивается тетива (А, В, рис. 226).

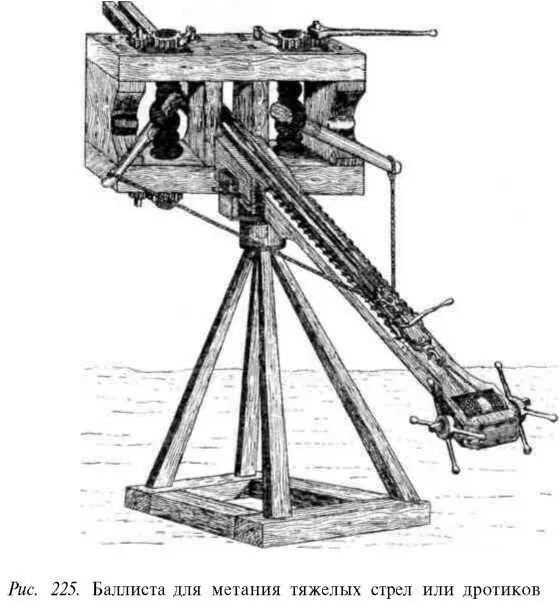

Баллиста приводится в состояние готовности посредством ворота. Ворот оттягивает скользящий желоб вместе с расположенной на нем стрелой вдоль ложа машины до тех пор, пока тетива не натянется до необходимого состояния, готового к метанию снаряда (рис. 225).

Поскольку желоб и стрела оттягиваются вместе, стрела надежно располагается в состоянии готовности и ждет, когда машина будет приведена в рабочее состояние и готова к выстрелу.

Защелка для удерживания тетивы и спусковой механизм для ее отпускания прикреплены к сплошному заднему концу деревянного желоба (рис. 226).

Две зубчатые рейки по бокам заднего конца желоба перемешаются вдоль металлических зубьев, установленных на каждой стороне ложа, сцепляясь с ними (рис. 226) [191].

С помощью этого приспособления желоб может быть в ходе перемещения надежно закреплен в любой точке, от исходной до конечной, которой он достигает, будучи оттянут воротом назад до упора.

Поскольку замок и спусковой механизм баллисты прикреплены к заднему концу скользящего желоба (рис. 226, G), понятно, что стрела может быть выпущена в любой момент сражения, независимо от того, полностью или частично натянута тетива.

В этом отношении баллиста отличается от арбалета, на который она похожа, поскольку в арбалете спустить тетиву спусковым механизмом можно лишь тогда, когда она натянута до замка оружия; сделать в промежуточной точке невозможно.

На рисунке видно, что движущая сила баллисты создается двумя плечами; каждое приводится в действие собственным отдельным мотком веревки и парой лебедок.

По принципу действия и механизму эти детали соответствуют тем же деталям катапульты.

(рис. 226)

A. Вид ложа сбоку, со стрелой, расположенной в скользящем желобе, перед натяжением тетивы.

B. Вид ложа сверху, со стрелой, расположенной в скользящем желобе, перед натяжением тетивы.

C. Вид в разрезе переднего конца ложа и желоба, который скользит вдоль него по внутреннему пазу.

D. Вид желоба сверху, со спусковым механизмом и защелкой для тетивы.

E. Вид сбоку, показывающий киль (F), который скользит вдоль паза, прорезанного в поверхности ложа, когда желоб оттягивается воротом.

G. Увеличенное изображение сплошного конца желоба. На нем показана защелка для тетивы, спусковой механизм, отпускающий тетиву, зубчатые рейки, сцепляющиеся с зубьями по бокам ложа, и паз, прорезанный в ложе для перемещения по нему киля в форме ласточкина хвоста, прикрепленного к нижней части желоба.

Были сконструированы баллисты различных размеров, предназначенные как для осады, так и для полевых военных действий. Самые малые из этих машин были не больше мощного арбалета. Их можно было приравнять к арбалету как по мощности, так и по дальнобойности.

Малые баллисты использовались главным образом для стрельбы через бойницы и из-за зубьев на верхней части стен по противнику, штурмующему крепость с помощью лестниц и передвижных осадных башен.

Самая большая баллиста была оснащена плечами длиной 3–4 фута (0,9–1,2 м) и мотками скрученных сухожилий диаметром 6–8 дюймов (15–20 см).

Судя по моделям, которые я построил и тщательно проверил экспериментально, можно утверждать, что наиболее мощные баллисты древности могли метать стрелы (как оперенные, так и неоперенные) весом 5–6 фунтов (2,3–2,7 кг) на расстояние 450–500 ярдов (412–457 м).

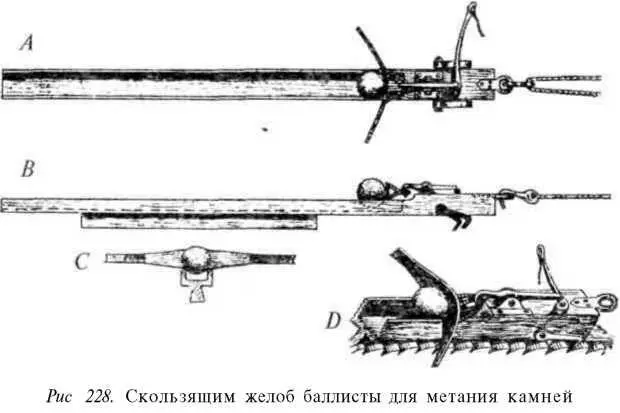

По рисунку видно, что эта баллиста почти не отличается от предыдущей (рис. 225).

Различие состоит в том, что она метает вместо большой стрелы каменное ядро.

Ядро перемещается вдоль четырехгранного деревянного желоба, причем ядро охватывается сторонами желоба на '/ своего диаметра. Таким образом сохраняется правильное направление движения снаряда после спуска тетивы.

Тетива представляет собой широкую ленту, расширяющуюся в центре, где на нее опирается ядро.

Механизм и способ управления этой машиной полностью соответствуют механизму и способу управления баллистой, метающей стрелы. Данная баллиста также изготавливалась больших и малых размеров.

Малые машины с плечами около 2 футов (60 см) и мотками веревки диаметром около 4 дюймов (10 см), похожие на те, которые автор построил для эксперимента, метают каменные ядра весом в 1 фунт (454 г) на расстояние 450–500 ярдов (412–457 м) [192].

A. Вид сверху с установленным камнем в положении боевой готовности.

B. Вид сбоку, с камнем в готовности.

C. Вид спереди камня, опирающегося на расширенный центр тетивы.

D. Увеличенное изображение сплошного конца скользящего желоба. На нем показано ядро, опирающееся на тетиву; защелка, удерживающая петлю тетивы, и шарнирный спусковой механизм, который при оттягивании освобождает защелку. Одна из пар зубчатых реек, сцепляющихся с зубьями по бокам ложа, также изображена в тот момент, когда желоб оттянут назад воротм и баллиста приведена в боевую готовность. Этот желоб оснащен килем и скользит вдоль ложа туда и обратно так же, как и в баллисте, метающей стрелы (рис 225).

Более подробное объяснение кта icu приводится в подписях к рис. 225, 226.

Подробное описание исторических данных и эффективности в военных действиях катапульт, баллист и других старинных метательных машин см. главы LII, LIII, LIV и LVIII.

ТРАКТАТ О ТУРЕЦКОМ И ДРУГИХ ВОСТОЧНЫХ ЛУКАХ СРЕДНИХ И БОЛЕЕ ПОЗДНИХ ВЕКОВ

ТУРЕЦКИЙ ЛУК. КОНСТРУКЦИЯ И РАЗМЕРЫ

Длина лука, измеренная в его ненатянутом состоянии, от одного конца до другого, вдоль его внешней кривой, с помощью ленты, составляет 3 фута 9 дюймов (ПО см) (ААААА, рис. 229).

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: