Вальтер Швабедиссен - Сталинские соколы - Анализ действий советской авиации в 1941-1945 гг

- Название:Сталинские соколы - Анализ действий советской авиации в 1941-1945 гг

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:АСТ, Харвест,

- Год:2006

- Город:Минск

- ISBN:985-13-1463-3

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Вальтер Швабедиссен - Сталинские соколы - Анализ действий советской авиации в 1941-1945 гг краткое содержание

Книга немецкого генерала Вальтера Швабедиссена (Walter Schwabedissen) представляет собой аналитическое исследование состояния и действий советской авиации в годы германо-советской войны. Она основана на большом фактическом материале, собранном разведкой Люфтваффе, а также обобщает мнения пилотов — участников боев. Автор показал реальное положение дел в ВВС РККА накануне войны и в ее ходе. Он проанализировал действия всех видов советской авиации в разные периоды войны, дал оценку летному и командному составу, тактике и стратегии, авиационной технике и другим компонентам ВВС.

Перевод сделан с английского текста, опубликованного в журнале Института ВВС США № 175 (июнь 1960 г.).

Книга представляет исключительный интерес для широкого круга читателей, увлекающихся историей авиации и военных конфликтов.

Сталинские соколы - Анализ действий советской авиации в 1941-1945 гг - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Верховное командование Люфтваффе обладало к весне 1941 г. следующей информацией об организации советских ВВС.

Организация в мирное время. Авиационные части в составе армии находились под командованием начальника ВВС РККА, подчинявшегося непосредственно наркому обороны. В тактическом отношении армейские авиационные части контролировались командирами округов — их было 16, плюс 2 военных комиссариата и район армии на Дальнем Востоке. [20] На 22 июня 1941 г. в СССР насчитывалось 16 военных округов и 2 фронта (Забайкальский и Дальневосточный).

В каждом военном округе был начальник ВВС, подчинявшийся командующему ВВС РККА и выполнявший функции советника или заместителя командира по вопросам, связанным с авиацией (см. приложение 1). В его компетенции находились кадровые перестановки, административная работа, боевая подготовка, снабжение и организация наземных служб.

Главное управление ВВС РККА имело статус, эквивалентный министерству авиации в других странах. Оно подчинялось Главнокомандующему ВВС РККА и делилось на десять подразделений: инспекторат ВВС, авиационная исследовательская комиссия, комиссия по науке и технике, административный отдел, отдел вооружений, ремонтный отдел, отдел снабжения, метеорологический отдел, отдел подготовки и отдел кадров. [21]

Во флоте организация командования была аналогичной: части ВВС флота подчинялись начальнику ВВС ВМФ, который, в свою очередь, подчинялся наркому ВМФ. Управление ВВС советского флота выполняло те же функции, что и Главное управление ВВС Красной Армии в рамках Народного комиссариата обороны. Части авиации флота были приписаны к отдельным флотам, их подготовку и деятельность курировал начальник ВВС флота, член штаба Народного комиссариата ВМФ.

Наконец, части, охранявшие границу и предотвращавшие внутренние волнения, были организованы в ВВС наркомата внутренних дел. Их свели в бригаду, части которой были разбросаны по всей советской территории.

По мнению немцев, реорганизация, начатая в апреле 1939 г. и все еще продолжавшаяся весной 1941 г., внесла решительные изменения в организацию и мощь советской авиации. Важной особенностью этого процесса стало постепенное расформирование авиационных корпусов и бригад. Самым большим авиационным подразделением теперь должна была стать авиационная дивизия, однородного или смешанного состава. В ее состав входило от трех до шести полков и ряд авиабаз, которыми занимались части наземного обслуживания (см. приложение 1). В 1941 г. были известны 38 авиационных дивизий, а общее их число предполагалось около 50. [22]Как правило, в полку было 4 эскадрильи, в военное время планировалось увеличить их количество до 5. [23]По некоторым сообщениям, суще ствовало 162 авиаполка, большей частью однородного состава.

Организация в военное время. (См. приложение 1). Считалось, что в случае войны, согласно директивам Народного комиссариата обороны, ВВС будут подчиняться верховному армейскому командованию. Предполагалось, что фронтовым группам армий будут подчинены истребительные дивизии и дивизии стратегических бомбардировщиков, возможно объединенные в авиационные корпуса; армиям будут подчинены смешанные дивизии; корпусам переданы полки легких бомбардировщиков и штурмовиков. Кроме того, имелось в виду, что все эти соединения будут иметь разведывательные самолеты.

Организация ВВС на флоте считалась точно такой же.

Дивизии дальнебомбардировочной авиации, треть истребительных дивизий и части стратегических разведчиков должны были находиться в резерве Наркомата обороны.

Кроме того, во внутренних районах страны должны были, наряду с зенитной артиллерией, действовать истребительные авиадивизии ПВО.

Состав и стратегическая концентрация. Последние подсчеты численности советских ВВС перед началом боевых действий были даны в «Отчете…» разведки по СССР, увидевшем свет весной 1941 г. Он стал источником информации для собственных расчетов численности советских ВВС, произведенных верховным командованием Люфтваффе незадолго до начала войны.

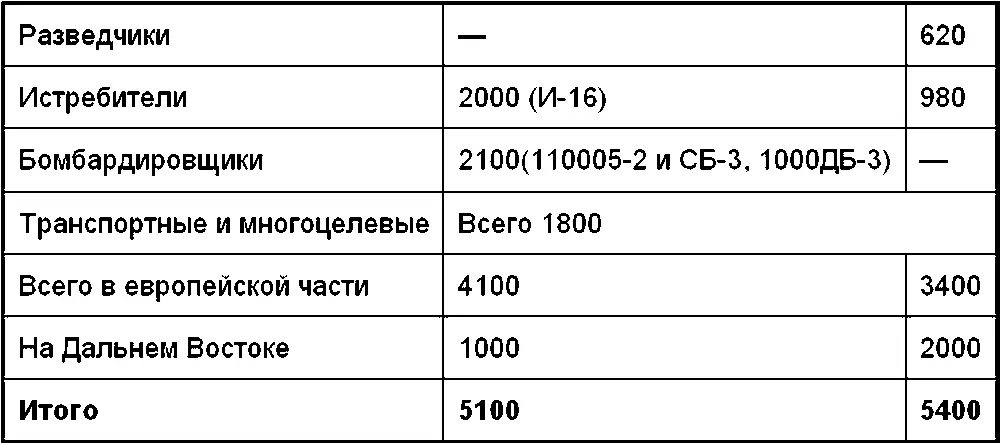

В соответствии с этим анализом, в полевых частях находилось 10 500 военных самолетов, из них 7500 в европейской части России, и 3000 — на Дальнем Востоке. (Для сравнения: в 1939 г. по подсчетам верховного командования Люфтваффе в строю находилось 5000 самолетов: 4000 в европейской части, 1000 на Дальнем Востоке.) Считалось, что около 50 % составляют машины новых типов. Более подробно цифры были такими.

Из указанной численности 1800 транспортных и связных самолетов не считались боевыми, так что реально в европейской части России находилось 5700 боевых самолетов. Поскольку процент устаревшей техники был довольно велик, реальная сила ВВС представлялась равной 50 % от приведенных цифр. Также предполагалось, что в первой половине 1941 г. истребительные части будут пополнены 700 самолетами, из них — от 200 до 300 новых истребителей И-18 (МиГ-3). Значительное усиление бомбардировочной авиации считалось маловероятным, но ожидалось, что около 50 % авиачастей будут переоснащены новыми машинами. [24]

По подсчетам, в России имелось около 15 000 полностью подготовленных летчиков, около 150 000 человек наземного персонала и около 10 000 учебных и тренировочных самолетов. [25]

По сведениям, приведенным в «Отчете…» разведки по СССР, в феврале 1941 г. в Ленинградском военном округе числилось 570 бомбардировщиков и разведчиков и 585 истребителей; в Прибалтийском военном округе соответственно — 315 и 315, в Западном особом военном округе — 660 и 770, в Киевском особом военном округе — 460 и 625 и в Одесском, Харьковском и Закавказском военных округах — 394 и 445. Кроме того, в резерве первой линии в Московском и Орловском военных округах находилось 320 бомбардировщиков и разведчиков, а также 240 истребителей. Эти цифры соответствуют общей оценке в 5700 боевых самолетов, о которой говорилось ранее.

В другом исследовании генерального штаба Люфтваффе 1941 г. назывались следующие основные группировки военно-воздушных сил — 1296 самолетов в Киевском военном округе, 1662 — в Западном особом военном округе и 1428 — в Ленинградском военном округе. Такое размещение авиации расценивалось как стратегические приготовления к наступательным действиям. [26]

В иных источниках приводятся другие цифры. По мнению верховного командования Люфтваффе, данные о наличии 4700 боевых самолетов, опубликованные в России в 1936 г., в целом совпадали с информацией, получаемой немецкой разведкой.

В издании «Handbuch der neuzeitlichen Wehrwissenschaften» («Обзор современной военной науки») численность русских ВВС в середине марта 1938 г. оценивалась в 6000 самолетов, 2000 из них — в Сибири и на Дальнем Востоке.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: