О. Гончаренко - От Аустерлица до Парижа. Дорогами поражений и побед

- Название:От Аустерлица до Парижа. Дорогами поражений и побед

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Вече

- Год:2012

- Город:Москва

- ISBN:978-5-9533-6482-9

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

О. Гончаренко - От Аустерлица до Парижа. Дорогами поражений и побед краткое содержание

В последние сто лет, прошедшие после первого празднования юбилея 1812 года, отечественная периодика уделила достаточное внимание как отдельным лицам — героям войны и полководцам, так и отдельным сражениям и битвам, участие в которых принимали русские войска. «Дети страшных лет России» — в полной мере эти строки Александра Блока можно отнести к авторам этой книги. И современный читатель, пусть даже впервые знакомящийся с темой Наполеоновских войн, прочитав предлагаемый сборник, получит, хотя и общее, зато весьма яркое представление о ряде исторических лиц, их «днях и делах» и других событиях того времени. В год двухвекового юбилея Отечественной войны 1812 года предлагаемая читателям книга станет еще одним источником полезных сведений для всех тех, кто интересуется этой, без сомнения, яркой исторической эпохой, именуемой Наполеоновскими войнами.

От Аустерлица до Парижа. Дорогами поражений и побед - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Как мы видим выше, Филиппарт внес в свое военное сочинение некоторое разнообразие — отступления; русские, например, не позволяют измерить Царь-пушку из боязни, что иностранцы выльют пушку большего размера. По его словам, в следовавшем за французской армией обозе было много и разных ремесленников, столяров, каменщиков и даже огородников (из Саксонии) с целью преобразовать завоеванные «азиатские пустыни» в цветущие города и деревни, утопающие в садах...

Наконец, Филиппарт затрагивает тему, несколько разъясняющую цель им преследуемую: «Британцы, всегда либеральные в отношении страждущего патриотизма, не могут безучастно относиться к несчастьям, свалившимся на русских крестьян и солдат. Пожертвования текут в Петербург, шлет их все наше население с членами Королевского дома во главе; нами учреждены в России комитеты, задачей коих является установление убытков, понесенных каждым (?! — В.Р.). Не только человеколюбие, но и политика требует от Великой Британии оказания помощи народу, так пострадавшему за умиротворение всего континента. Ни одна нация не проявила еще подобного духовного подъема... Благородное поведение русских зажгло факел свободы и произвело трещину в тирании над Европой... оно разрушило континентальную систему и снова открыло путь британской мануфактуре в Балтийское море; оно разорвало цепь, сковавшую британскую торговлю и благосостояние. Устроенные в нашей стране митинги постановили оказать русским помощь...» и т. д. (Нет ли статистических данных, указывающих, в скольких фунтах проявилась эта британская благотворительность... в отношении «каждого»? — В.Р.).

Итак, вопреки своим убеждениям, повинуясь солдатской дисциплине, Кутузов повел обновленную свою армию за пределы границ освобождать Европу, к неописуемой радости всех Вильсонов, и скоро — умер! Мавр сделал свое дело, а Филиппарт не нашел нужным углубляться в злые, шкурные наветы Вильсона. Но не при его ли содействии (т. е. Филиппарта) была отчеканена в Англии медаль (единственная!) в честь Кутузова?

В «Русском инвалиде» от 27 июня 1824 года читаем: «В среду 23-го с. м. скончалась здесь, ко всеобщему сожалению, княгиня Катерина Ильинишна Голенищева-Кутузова-Смоленская, урожденная Бибикова, Двора Их Императорских Величеств штатс-дама, и орд. св. Екатерины кавалерственная дама».

В 1950 году в одной польской газете мы прочли, что в деревне Тыменов Болеславецкого уезда (в польской Нижней Силезии), т. е. в бывшем немецком Бунцлау, стоит мавзолей, в котором в золотой урне возлежит сердце Кутузова; деревенская молодежь поддерживает порядок, так же как и на близко расположенном кладбище, где похоронены русские солдаты. Как могло случиться, что тело фельдмаршала было впоследствии перевезено в Казанский собор в Петербурге, а сердце осталось за границей?

В. Г. фон Рихтер

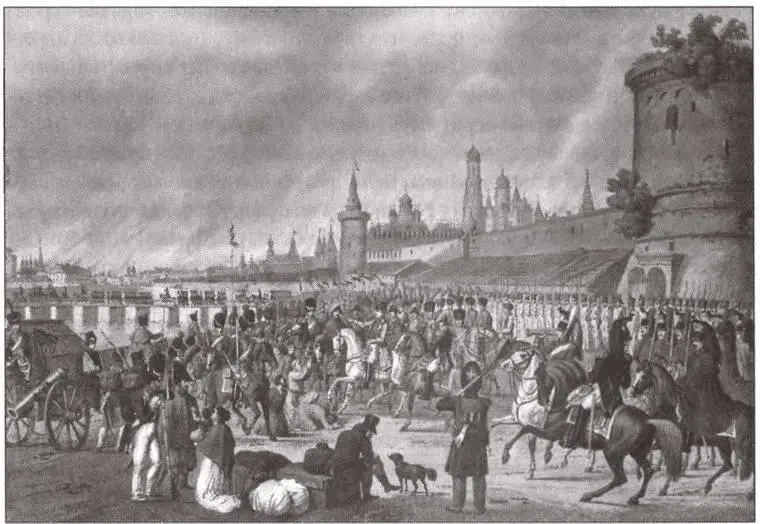

Кто сжег Москву? {21} 21 Впервые напечатано в издании «Отечественная война».

Вопрос о причинах, вызвавших пожар Москвы, — вопрос, на котором усиленно останавливалось внимание потомства, — в сущности, и не ставился в сознании современников в первые годы после Отечественной войны. «Весь 1813 и 1814 гг., — говорит Свербеев, — никто не помышлял, что Москва была преднамеренно истреблена русскими». И эта точка зрения вполне подтверждается перепиской. «Нас считают варварами, — писал Ростопчину С.Р. Воронцов 7 июня 1814 г., — а французы, неизвестно почему, прослыли самым образованным народом. Они сожгли Москву, а мы сохранили Париж». В том же духе пишет Воронцову и сам Ростопчин: Наполеон «предал город пламени, чтобы иметь предлог подвергнуть его грабежу» (письмо от 28 апреля 1813 г.). «Бонапарт, — как бы добавляет через год своему корреспонденту Ростопчин, — чтобы свалить на другого свою гнусность, наградил меня титулом поджигателя, и многие верят ему» (письмо от 28 апреля 1815 г.).

Нет, конечно, никакого сомнения в том, что пожар Москвы не может свидетельствовать «постыдные и хищные дела презренных зажигателей», как выражался Высочайший указ на имя Ростопчина по поводу проекта воздвигнуть «увенчанный лаврами столб» в Москве из оставленных французами артиллерийских орудий «на память многократных побед и совершенного истребления всех дерзнувших вступить в Россию неприятельских сил». Так могло казаться лишь недостаточно осведомленным современникам, которым в то время не приходила даже мысль о преднамеренном сожжении русской святыни. Так констатировалось в правительственных актах — и это было, как мы знаем, одним из самых могущественных средств к возбуждению, так сказать, органической ненависти к врагу, и не только в низах, но и в дворянстве. Если в низших слоях населения возбуждалось тем самым чувство грубо попранной религиозности, то в дворянских и буржуазных кругах столь же сильно захватывались имущественные интересы. Недаром К.К. Павлова в своих воспоминаниях записала: «Хорошо было Пушкину, лет двенадцать позднее, воскликнуть с энтузиазмом поэта: "Пылай, великая Москва!" Но когда она пылала, то, сколько я знаю, общее чувство было вовсе не восторженное». И понятно, «весть о пожаре Москвы грянула как громовой удар». «Осторожные» барыни, заперев накрепко свой московский дом, были совершенно спокойны насчет своего оставленного там имущества.

При таких условиях, действительно, обвинение французов в пожаре являлось лучшим агитационным средством, что и отметил, как мы уже знаем, в своих воспоминаниях Домерг.

«Правительство ухватилось за этот предлог, чтобы придать войне характер народный и религиозный. Вся Россия, казалось, почерпнула в этой великой катастрофе новую энергию».

Но французы не повинны в пожаре. Им не могла принадлежать инициатива уже потому, что «глупо было бы допустить, — как выражался Рунич, — что французы подожгли город, в котором они нашли в изобилии все, что было необходимо для их существования и который представлял собою к тому же надежный пункт, из которого они могли вести переговоры или руководить военными действиями во все стороны, как из центра, находившегося в их руках». Мы знаем, какие усилия употреблялись для борьбы с дезорганизацией, и действительно, было бы «глупо» разрушать одной рукой то, что создается другой. Таким образом, ранняя русская версия о французах-поджигателях абсолютно лишена основания. В сущности, о них говорит единственное только донесение Тутолмина 11 ноября императрице Марии Феодоровне: «Когда я и подчиненные мои с помощью пожарных труб старались загасить огонь, тогда французские зажигатели поджигали с других сторон вновь. Наконец некоторые из стоявших в доме жандармов, оберегавших меня, сжалившись над нашими трудами, сказали мне: "Оставьте, — приказано сжечь"».

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: