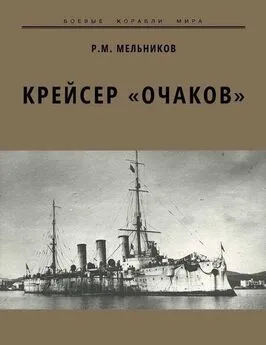

Рафаил Мельников - Крейсер «Очаков»

- Название:Крейсер «Очаков»

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:2014

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Рафаил Мельников - Крейсер «Очаков» краткое содержание

Эта книга — об одном из кораблей, в какой-то мере незаслуженно забытых, обойденных славой, мало кому известных больше чем по названию. „Очаков” — само по себе это название, яркой вспышкой блеснувшее на крутом повороте истории, казалось бы, знакомо всем. Оно упомянуто в учебниках истории. Без него было бы неполным наше представление о первой русской революции. Оно неотделимо от светлого образа рыцаря революции — лейтенанта Шмидта. Но попробуйте выяснить хоть какие-то подробности о судьбе крейсера. В лучшем случае это будет минимум информации на уровне „БСЭ” или „Военной энциклопедии”.

Прим. OCR: Основной текст книги 1986 года, с официальной большевистской версией событий 1905 г. Дополнено современными данными специально для издания 2014 г.

Крейсер «Очаков» - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Позже, в ноябре 1920-го года, уже при эвакуации из Крыма Русской Армии генерала Врангеля, ''Генерал Корнилов'' перевёз из Феодосии в Галлиполийский лагерь 3000 человек.

14 ноября 1920 г. — покинул Севастополь и совершил переход в Бизерту, где был лагерь для бывших белых русских моряков, предоставленный правительством Франции. 29 октября 1924-го года, в связи с признанием Францией советского правительства, на ''Генерале Корнилове'', как и на других русских кораблях, был спущен Андреевский флаг, а 29 декабря 1920 г. он был интернирован французскими властями.

Армия генерала Врангеля ушла из Крыма 11–16 ноября 1920 года. В те дни на 130 гражданских и военных судах Россию покинули около 150 000 военных и гражданских лиц, они прибыли в Константинополь. Побежденная союзница Германии Турция была оккупирована войсками Антанты — военными союзниками России. Однако они потребовали роспуска 60-тысячной армии. Генерал Врангель воспротивился этому: «Я несколько недоумеваю, как могут возникать сомнения, ибо принцип, на котором построена власть и армия, не уничтожен фактом оставления Крыма». Белые воины решили сохранять боеспособность любой ценой. Сухопутные войска разместились лагерем на пустынном островке Галлиполи, а русскому флоту французы разрешили стоянку в тунисском порту Бизерта.

Рано утром 23 декабря 1920 г. пассажирский пароход "Великий князь Константин" первым вошел в бизертский порт. Историк Кноринг, находившийся на борту, вспоминал: «Рано утром мы входили в Бизерту. Прошли каналом, который соединяет большое внутреннее озеро с морем. Справа развернулась пальмовая аллея перед пляжем. Вокзал с башней в мавританском стиле. Вдали казармы, тоже восточные по виду. Перед нами развертывался городок чистый, живописный. Вместе с любопытством рождался вопрос: что будет с нами?»

27 декабря прибыл линкор "Генерал Алексеев", на котором находились гардемарины и кадеты Севастопольского морского корпуса. Особенно торжественно был отмечен приход флагманского старого трехтрубного крейсера "Генерал Корнилов". Ранее он назывался "Очаков", с которого в далеком 1905 г. руководил Севастопольским революционным восстанием лейтенант Шмидт. Командующий эскадрой вицеадмирал Кедров со своим штабом стоял на мостике крейсера и приветствовал каждое русское судно, уже стоявшее в порту. К 29 декабря суда, покинувшие Константинополь с первым конвоем, были в Бизерте. После этого Кедров сдал командование эскадрой контр-адмиралу М.А. Беренсу. Начальником штаба был назначен контр-адмирал Александр Тихменев.

Настроение у всех было хорошее: дошли, целы. Так что первый тост за новый 1921 год был достаточно радостным: "За скорейшее возвращение!". Тогда многие верили, что приведут себя в порядок и вернутся на Родину… — Так начинается литературный сценарий "Голгофа русской эскадры" двухсерийного документального фильма Константина Капитонова о последнем прибежище русского флота в Бизерте.

Тунис в это время был владением Франции, которая формально была союзницей России в Первой мировой войне, но предала ее. Предала и поощрением Февральской революции через масонские структуры, и заявлением Клемансо на Версальской мирной конференции: "России больше нет". Однако русский Андреевский флаг развевался над русским флотом в Бизерте до октября 1924 года.

К середине февраля 1921 г. в Бизерту прибыло 33 корабля, включая два линкора "Генерал Алексеев" и "Георгий Победоносец", крейсер "Генерал Корнилов", вспомогательный крейсер "Алмаз", 10 эскадренных миноносцев, четыре подводные лодки и еще 14 кораблей меньшего водоизмещения, а также корпус недостроенного танкера "Баку". Общее число беженцев составляло 6388 человек, из которых — 1000 офицеров и кадет, 4000 матросов, 13 священников, 90 докторов и фельдшеров и 1000 женщин и детей.

Дочь морского офицера А.А. Ширинская, находившаяся в их числе, вспоминает: «Прибывшие корабли со всеми находящимися на них офицерами, матросами и гражданскими лицами посадили на карантин. Вот что писал об этом капитан 1-го ранга Владимир фон Берг: ярко-желтые флаги взвились на мачтах. Французский карантин покрыл русские суда. Никто не смел съехать на берег, никто не смел подойти к нам. Что за болезнь была на эскадре? Оспа, тиф или чума? Нет! Не того опасались французы: от тифа и чумы есть прививка. Мы прибыли из страны ужасной болезни — красной духовной заразы. И вот этой заразы, пуще другой, боялись французы».

Более точная причина: как и в Константинополе (Галлиполи), правительство Франции хотело как можно скорее избавиться от Русской армии. Ибо правящие круги Антанты под давлением еврейских банкиров Уолл-стрита вступили в тайное соглашение с большевиками о торговле и сотрудничестве (это была главная причина нэпа в 1921 г.).

В оплату снабжения эвакуировавшейся русской армии французы конфисковали все ценности, вывезенные Врангелем из Крыма, личные счета офицеров в иностранных банках, и, разумеется, приглянувшиеся суда как в Константинополе, так и в Бизерте. В счет этого русских снабжали провиантом со складов французской армии. Часть снабжения осуществлялась стараниями американского и французского Красного Креста. Со временем количество пайков и их размеры начали сокращаться, а ассортимент — ухудшаться.

Но материальные трудности преодолевались дисциплиной, взаимовыручкой, православным чувством братства и единой судьбы. И конечно — чувством долга перед Россией, мыслью об освобождении России. Матросы и офицеры продолжали поддерживать боевое состояние своих кораблей, они не сомневались, что скоро возобновится борьба с большевицкими оккупантами. На кораблях, как положено, поднимались флаг, гюйс, проводились учения, были организованы артиллерийские, штурманские курсы, курсы подводного плавания.

Офицеры воссоздали в Бизерте Морской корпус, классы которого в 1921 г. разместили на горе Кебир, в трех километрах от центра Бизерты, в старом форте. Рядом разбили лагерь для персонала и складов. Началась подготовка младших офицеров и гардемаринов. Под руководством директора училища адмирала А. Герасимова программы занятий были преобразованы для подготовки воспитанников в высшие учебные заведения во Франции и в других странах. Однако директор подчеркивал, что они «готовились стать полезными деятелями для возрождении России». (Морской корпус просуществовал до мая 1925 года.)

Помимо этого, русская эскадра сохраняла культурный уровень своей жизни: читали лекции на самые разные темы, ставили самодеятельные спектакли, создали хор, библиотеку, на "Георгии Победоносце" была открыта школа, где преподавали адмиралы, генералы, ученые. В ней дети получали полный гимназический курс, точно как в России. С 1921 по 1923 гг. под руководством капитана 2-го ранга и историка флота Н. А. Монастырева выходил машинописный "Бизертинский морской сборник".

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: