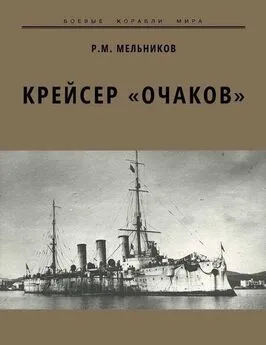

Рафаил Мельников - Крейсер «Очаков»

- Название:Крейсер «Очаков»

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:2014

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Рафаил Мельников - Крейсер «Очаков» краткое содержание

Эта книга — об одном из кораблей, в какой-то мере незаслуженно забытых, обойденных славой, мало кому известных больше чем по названию. „Очаков” — само по себе это название, яркой вспышкой блеснувшее на крутом повороте истории, казалось бы, знакомо всем. Оно упомянуто в учебниках истории. Без него было бы неполным наше представление о первой русской революции. Оно неотделимо от светлого образа рыцаря революции — лейтенанта Шмидта. Но попробуйте выяснить хоть какие-то подробности о судьбе крейсера. В лучшем случае это будет минимум информации на уровне „БСЭ” или „Военной энциклопедии”.

Прим. OCR: Основной текст книги 1986 года, с официальной большевистской версией событий 1905 г. Дополнено современными данными специально для издания 2014 г.

Крейсер «Очаков» - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Так или иначе, но неблагоприятный отзыв главного командира Черноморского флота С. П. Тыртова, датированный 26 ноября 1899 г., отнимал у Николаевского завода всякую надежду на получение заказа на новые крейсера.

Поскольку управляющий морским министерством вице-адмирал П. П. Тыртов предоставлял главному командиру свободу действий, дав совет, что „один можно бы начать постройкой в Севастополе, и другой в Николаеве, по спуске „Потемкина-Таврического”, а то и оба в Севастополе, — что удобнее”, постройка обоих крейсеров была поручена казенным адмиралтействам в Николаеве и Севастополе.

По представлению главного корабельного инженера Николаевского порта В. В. Максимова строителем крейсера в Лазаревском адмиралтействе [23]в Севастополе был назначен корабельный инженер в звании старшего помощника судостроителя (это соответствовало сухопутному званию капитана или флотскому — лейтенанта) Николай Иванович Янковский. Известность он получил как один из строителей броненосца „Полтава” в Новом Адмиралтействе в Петербурге. В данное время, будучи строителем эскадренного броненосца „Ростислав”, он занимался достройкой его в Севастополе.

Строителем крейсера в Николаеве назначили корабельного инженера И. О. Гайдамовича.

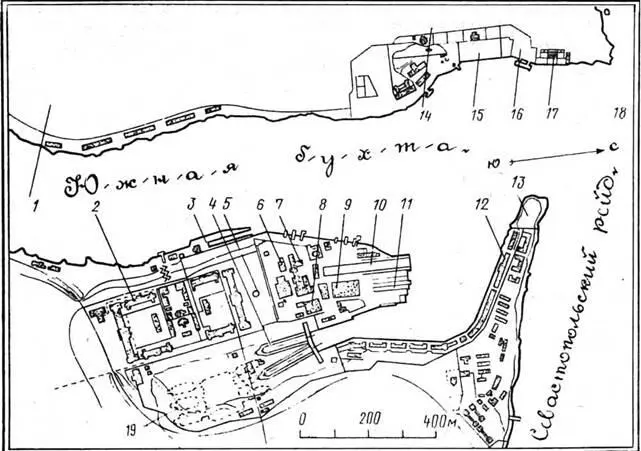

Создано по инициативе и замыслам главного командира Черноморского флота адмирала М.П.Лазарева взамен Старого адмиралтейства, обветшавшего и не удовлетворявшего потребностей флота. На площадке, образовавшейся после срытия мыса между Южной и Корабельной бухтами, были построены капитальные набережные, мастерские, склады, мортонов эллинг. Одновременно создавался комплекс уникальных гидротехнических сооружений — наливных доков, законченных в 1849 г. По лестнице из трех шлюзов корабли из Корабельной бухты поднимались (опускались) в обширный бассейн, в который выходили ворота двух доков для фрегатов и трех — для линейных кораблей. Все эти сооружения были взорваны англичанами в 1856 г.

Лазаревское (Новое) адмиралтейство в Севастополе.

1 — Исторический бульвар; 2 — казармы Черноморской флотской дивизии; 3 — малый мортонов эллинг; 4 — Западный и Восточный сухие доки; 5 — памятник адмиралу М. П. Лазареву; 6 — кузница адмиралтейства; 7 — механическая мастерская; 8 — котельная; 9 — судостроительная мастерская; 10 — большой мортонов эллинг (длина 254 м, ширина двух путей 37 м, грузоподъемность 3000 т); 11 — первый и второй стапеля; 12 — казармы; 13 — Павловский мыс; 14 — Екатерининская улица; 15 — стапеля для миноносцев на месте старого адмиралтейства; 16 — пристань РОПиТ; 17 — Графская пристань; 18 — Памятник затопленным кораблям; 19 — положение старых наливных доков.

В 1870 г. в связи с ликвидацией Черн. флотилии и упразднением военного порта территория была передана РОПиТ, соорудившему на ней стапеля и мортонов эллинг — для подъема судов по наклонным рельсовым путям. С возобновлением броненосного судостроения в адмиралтействе РОПиТ в 1883 г. приступили к постройке первых мореходных броненосцев „Чесма” и „Синоп”, а в 1889 г. — „Георгий Победоносец”.

В глубине Корабельной бухты на месте шлюзового пути в 1882–1886 и 1893–1897 гг. построили Алексеевский (Западный) и Александровский (Восточный) доки с глубинами на пороге 8,2 и 9,1 м. Они образовали фактически самостоятельное Доковое адмиралтейство Севастопольского военного порта. Собственно адмиралтейство оставалось стесненным прежней территорией, ограниченной на мысе с юга казармами флотских экипажей. Из двух имевшихся открытых стапелей к началу XX в. один (деревянный) пришел в негодность; для постройки „Очакова” (а после него — „Иоанна Златоуста”) использовали второй — каменный длиной 130 м (подводная часть — деревянная на сваях). Кранового оборудования стапеля не имели.

В условиях нормальной загрузки (один корабль на стапеле и другой в достройке) на заводе работало до 3000 чел., при усиленных работах — до 4000 чел. Как всякое старинное предприятие, лишенное всякой возможности расширения. адмиралтейство страдало от тесноты и нерациональности планировки. Периодически появлявшиеся проекты полной перестройки адмиралтейства с сохранением в нем только судостроительной части или, наоборот, с превращением его исключительно в судоремонтное предприятие, оставались неосуществленными; адмиралтейство сохраняло свой прежний судостроительно-судоремонтный профиль.

Постройка „Очакова” и „Кагула” (эти названия [24]корабли получили 21 апреля 1901 г.) по проекту „Богатыря” представляла исключительно сложную задачу. Впервые крупные боевые корабли строились по проекту, разработанному за границей. Это означало, что обычные неурядицы, обусловленные отдаленностью от столицы, с которой приходилось согласовывать множество важных и совершенно не важных вопросов, многократно осложнялись привязкой к проекту, разрабатывавшемуся несколько лет назад немецкими инженерами.

В те времена строитель корабля выполнял одновременно и функции главного конструктора. Это обеспечивало ему доскональное знание строящегося корабля и обоснований всех проектноконструкторских и технологических решений. Естественно, это упрощало оперативное решение вопросов, возникавших при воплощении проекта в металл. Многое в организации работ и контрагентских поставок при постройке корабля по собственному проекту можно было предусмотреть заранее; гораздо быстрее и проще, с большей обоснованностью сочетались требования проекта с возможностями верфи-строителя. В данном же случае Н. И. Янковский и И. О. Гайдамович были поставлены перед необходимостью „вживаться” в чужой проект, мотивы разработки которого были им совершенно неизвестны, а конструктивные особенности и технология постройки „Богатыря” далеко не соответствовали возможностям Севастопольского и Николаевского адмиралтейств. Очень скоро выяснилось, что все преимущества постройки корабля по якобы отработанному заграничному проекту были лишь воображаемыми. Практически даже все корпусные чертежи пришлось перерабатывать заново. К этому решению, помимо неоднократных изменений чертежей „Богатыря”, вынуждало и такое, казалось бы, мелкое обстоятельство, как необходимость однозначного перевода единиц принятой в Германии метрической системы в русские футы, фунты и т. д., а также несоответствие сортамента стали отечественных заводов применяемым в Германии. То и дело строитель сталкивался с просьбами металлургических заводов-поставщиков о замене того или иного профиля другим — или более легким, или более тяжелым; и в том, и в другом случае приходилось решать, не пойдет ли эта замена во вред прочности, не будет ли слишком весомой перегрузка, и т. д.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: