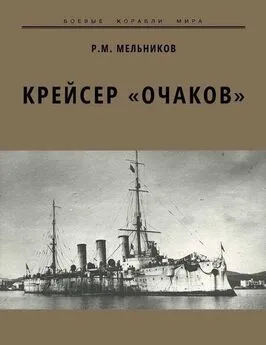

Рафаил Мельников - Крейсер «Очаков»

- Название:Крейсер «Очаков»

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:2014

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Рафаил Мельников - Крейсер «Очаков» краткое содержание

Эта книга — об одном из кораблей, в какой-то мере незаслуженно забытых, обойденных славой, мало кому известных больше чем по названию. „Очаков” — само по себе это название, яркой вспышкой блеснувшее на крутом повороте истории, казалось бы, знакомо всем. Оно упомянуто в учебниках истории. Без него было бы неполным наше представление о первой русской революции. Оно неотделимо от светлого образа рыцаря революции — лейтенанта Шмидта. Но попробуйте выяснить хоть какие-то подробности о судьбе крейсера. В лучшем случае это будет минимум информации на уровне „БСЭ” или „Военной энциклопедии”.

Прим. OCR: Основной текст книги 1986 года, с официальной большевистской версией событий 1905 г. Дополнено современными данными специально для издания 2014 г.

Крейсер «Очаков» - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

О том, насколько эта попытка удалась, судить читателю. Во всяком случае, собранный при работе над книгой материал позволяет более четко представить, если не мотивировку поступков и причины событий, то хотя бы их внешнюю последовательность, раскрывает ряд обстоятельств и фактов относительно мало изученной славной страницы революционного прошлого.

Взявшись за эту работу, автор как инженер-кораблестроитель не мог пройти мимо истории постройки „Очакова”. Сведений об этом в литературе практически не было, хотя история крейсера как инженерного сооружения и сегодня представляет значительный интерес, в том числе и с точки зрения воспитания молодых кораблестроителей.

Необъятное собрание документов в фондах Центрального государственного архива ВМФ в Ленинграде раскрывает множество ранее неизвестных и практически неотделимых один от другого аспектов технической, революционной и боевой истории корабля. Их изучение вновь, как и во время работы над книгами о „Варяге” и „Потемкине”, на удивительных по поучительности примерах показывает, как глубоко проявляется в судьбе корабля сложное и многообразное взаимовлияние политических и социально-экономических факторов. Познание же этих факторов, обнажение причинных связей — вечная, нестареющая забота сменяющих друг друга поколений исследователей.

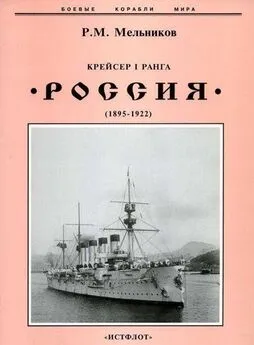

Стоит отметить, что история постройки „Очакова” — новый вариант „модели”, отличающийся от рассмотренных автором в его предыдущих книгах. Если история постройки „Варяга” рассказывала об опыте создания корабля по отечественному заданию, но на передовом частном предприятии за рубежом, а постройка „Потемкина” была примером осуществления своего проекта на своем же казенном предприятии, то история „Очакова” интересна и показательна как практическая попытка обобщения передового зарубежного опыта и постройки на своих верфях сравнительно большой серии кораблей по проекту, разработанному в Германии. Создание в русском флоте бронепалубных легких крейсеров с башенной артиллерией (типа „Богатырь” — „Олег” „Очаков”) представляет собой очень интересный этап развития кораблей этого класса вообще. Детально прослеживая ход их рабочего проектирования и постройки, мы встречаем убедительные примеры таланта и высокой профессиональной подготовки русских инженеров и моряков, борьбы передовых деятелей отечественного кораблестроения с рутиной и ведомственным бюрократизмом.

Практически на ранее не изученном историками материале написаны главы о восстановлении „Очакова” после расстрела 15 ноября 1905 г., о достройке и введении крейсера в строй — через девять лет после закладки, о последующей службе крейсера, уже под названием „Кагул”, в составе Черноморского флота и международной эскадры в Константинополе. Особую и почетную страницу в истории корабля представляет его боевая служба в годы первой мировой войны. Использовался крейсер исключительно интенсивно; во всяком случае, по количеству наплаванных за время войны миль „Кагул” занимает одно из первых мест в составе флота России.

В конце 1916 г. вконец изношенный крейсер был выведен из состава действующих кораблей для капитального ремонта и перевооружения. Покинувшие его „очаковцы”, верные славным революционным традициям своего корабля, боролись за власть Советов на берегу. В матросских отрядах, на тачанках и бронепоездах, на кораблях многочисленных флотилий сражались они на фронтах гражданской войны. И на бережно сохранявшихся бескозырках по-прежнему сияло имя „Очаков”, знакомое всей России по трем героическим дням ноября 1905 года.

О революционном „Очакове”, о героической и трагической судьбе корабля, пережившего три революции и две войны, рассказывается в этой книге.

Глава 1. Развитие крейсеров Черного моря

§ 1. От парусных крейсеров к паровым

Именно здесь, в южных водах, начинались первые морские походы восточных славян, еще в 600-е годы достигавших Италии и о-ва Крит, да и позднее не раз прорывавшихся через проливы в Архипелаг, Именно здесь вошли в историю „исхитренные дивно” лодки князя Изяслава и знаменитые „чайки” черноморской вольницы — запорожцев. Легкие и маневренные, грозные и неуловимые, они были предшественниками тех кораблей, которые впоследствии стали называть крейсерами. До появления регулярных боевых флотов корабли были универсальными и даже не разделялись на торговые и военные. Любое судно, которое было вооружено, было достаточно мореходным для выхода в открытое море и достаточно быстроходным, чтобы настичь противника или уйти от него, было, по существу, крейсером. Каждое из них в своих длительных плаваниях в разных направлениях искрещивало море, а от слова крест на языках всех основных морских держав мира и происходит само слово крейсер. От того же корня крест происходят и название класса мореходных парусных яхт — крейсерские яхты, и слово круиз, без которого не обойтись, говоря об эксплуатации современных туристских лайнеров.

Римские либурны и норманнские драккары, венецианские галеры и испанские галионы, каравеллы Колумба и галеасы „Непобедимой армады”, наконец — появившиеся в XVIII в, фрегаты и корветы, — все эти корабли были, по существу, крейсерами [1]своего времени. С зарождением регулярных боевых флотов и вызванного этим все более строгого упорядочения постройки боевых кораблей крейсера начинают занимать второе по значению место — после составляющих ядро флота линейных кораблей. Крейсера, более легкие, маневренные и быстроходные, чем линейные корабли, оказывают в сражении помощь главным силам, завязывают бои с авангардом и громят арьергард противника, добивают его поврежденные корабли, действуют на флангах, совершают набеги на вражеское побережье, ведут разведку и поиск противника, несут дозорную, конвойную и посыльную службу.

Выработанные вековой практикой автономных плаваний корабли крейсерского назначения — „пенители моря” — оказываются незаменимыми и для дальних экспедиционных плаваний первооткрывателей, крестоносцев, колонизаторов. Государственная борьба с морской торговлей противника или „частный” пиратский промысел — здесь также было не обойтись без крейсеров, быстроходных охотников за чужими „купцами”, кораблей каперов (приватиров) и корсаров (корсеров).

С наемной (каперской) флотилии во главе с бывалым флибустьером Карстеном Роде, ставшей на защиту первого морского пути из Нарвы в порты Западной Европы, начинал свою попытку создания флота Иван Грозный. „Корсер во флоте — то же, что партизан при армии — он должен быть силен, быстр, увертлив и легок, как птица”,- так в начале XIX в. определял свойства крейсеров выдающийся русский корабельный инженер М. М. Окунев.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: