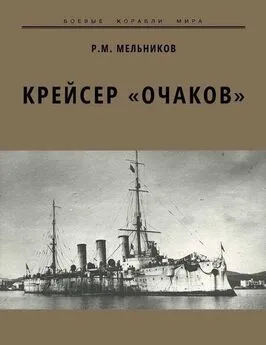

Рафаил Мельников - Крейсер «Очаков»

- Название:Крейсер «Очаков»

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:2014

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Рафаил Мельников - Крейсер «Очаков» краткое содержание

Эта книга — об одном из кораблей, в какой-то мере незаслуженно забытых, обойденных славой, мало кому известных больше чем по названию. „Очаков” — само по себе это название, яркой вспышкой блеснувшее на крутом повороте истории, казалось бы, знакомо всем. Оно упомянуто в учебниках истории. Без него было бы неполным наше представление о первой русской революции. Оно неотделимо от светлого образа рыцаря революции — лейтенанта Шмидта. Но попробуйте выяснить хоть какие-то подробности о судьбе крейсера. В лучшем случае это будет минимум информации на уровне „БСЭ” или „Военной энциклопедии”.

Прим. OCR: Основной текст книги 1986 года, с официальной большевистской версией событий 1905 г. Дополнено современными данными специально для издания 2014 г.

Крейсер «Очаков» - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Большинство этих работ относились к завершающему периоду постройки корпуса, но упоминание некоторых, вроде установки водонепроницаемых дверей или фундаментов под пародинамомашины, говорит о явном сбое в нормальной последовательности достроечных операций. Но и в этом не было вины строителя. Документы свидетельствуют, что еще три года назад он просил у начальства затребовать в ГУКиС чертежи тех же самых водонепроницаемых дверей…

В мае 1902 г. возник вопрос о применении усовершенствованных водонепроницаемых дверей системы П. Иванова и В. Аршаулова (Металлический завод). Решался этот вопрос во всяком случае больше двух лет, поскольку в конце 1904 г. решение, оказывается, еще не было принято. Выручал „Олег”, чертежи которого все чаще использовались на „Очакове” уже не для справок, а для непосредственного исполнения. Так, в конце 1903 г. были получены из Петербурга чертежи расположения штурвалов и компасов в центральном посту и боевой рубке, среднего мостика для прожекторов, а в мае 1904 г. — чертежи проводки пара к рулевой машине, системы тушения пожара паром, общего вспомогательного трубопровода.

Все эти и многие другие, все теснее обступавшие строителя организационно-технические вопросы не заслоняли для него главных забот, определявших планировавшуюся по-прежнему на октябрь 1904 г. готовность корабля к плаванию. Они касались главных механизмов, вертикального бронирования, башен, водоотливной системы, рулевого устройства, систем подачи боеприпасов. От них зависел успех всех остальных работ, они были главным делом летом 1904 г.

Одни лишь главные механизмы, уже доставленные в Севастополь, не вызывали, пожалуй, особого беспокойства. Качество их в известной мере гарантировали успешные испытания на стенде Сормова. Теперь их планомерно и квалифицировано монтировали на корабле под руководством хорошо их изучившего Н. Н. Иванова, уже выступающего в роли старшего механика крейсера.

Положение с остальными составляющими готовности крейсера обстояло гораздо хуже.

Несмотря на самые настойчивые сигналы строителя, что отсутствие казематных броневых плит „крайне задерживает работы”, эти плиты, были отправлены Ижорским заводом лишь в июле. (Предварительно потребовался еще и обмен эскизами между Севастополем и Колпином из-за необходимости найти в четвертом каземате место для одной плиты, почему-то получившейся на заводе „окороченной” на 64 мм.) Но и прибывшие, наконец-то, плиты попали не в Севастополь, а в Николаев и более двух недель оставались там на станции, пока строитель снова не дошел до начальства с напоминанием, что „крайне необходимо” срочно доставить эти плиты и установить их на место. Каково же было смятение, когда выяснилось, что стоившие стольких волнений плиты почему-то имеют „вовсе не ту погибь, какая полагалась по чертежам и шаблонам”. Из последующей переписки с заводом выяснилось, что виной всему была маркировка шаблонов: номера на них наносились не так, как это было принято заводом.

После тщетных попыток „пристроить” плиты к конструкциям казематов пришлось в конце августа отправлять их на переделку обратно в Колпино. Девять плит завод обещал исправить за полтора месяца, две требовалось изготовить заново, а в остальных вырезать новые прицельные отверстия и все плиты снова пригнать одну к другой. Тем самым начало установки брони наружных стен казематов отбрасывалось сразу на февраль 1905 г.

На фоне такой незадачи дела с башнями крейсера обстояли несколько лучше. В марте 1904 г. на крейсере все-таки закончили затянувшуюся расточку погонов. Докладывая о готовности крейсера к установке башен, строитель напоминал об обещании МТК к этому времени прислать их. Срочно требовалась и доставка с Ижорского завода брони подачных труб обеих башен, которая должна была крепиться на место до установки их стволов, а также и тех броневых плит башен, которые были заказаны Обуховскому заводу.

Директор Металлического завода Н. Н. Лесенко 19 апреля отвечал, что башенные установки „Очакова” сданы заводом в срок и приняты приемной комиссией, а дальнейшее — отправка башен в Севастополь — забота уже не завода, а Петербургского порта. Плиты с Ижорского завода прибыли по железной дороге в апреле, с Обуховского (их чуть не отправили морем вокруг Европы) — в июле.

На совещании у капитана порта решили, что при 28-тонном весе брони вращающихся частей башен и 48-тонном весе их внутренних устройств, приводов и оборудования можно, используя имеющийся 100тонный плавучий кран, устанавливать башни на крейсер в собранном виде. По просьбе Обуховского завода к месту, отведенному на берегу для сборки башен, проложили магистраль сжатого воздуха. В начале июля прибыли в Севастополь башенные установки, а к концу месяца была закончена их сборка и подготовка к погрузке.

Для сборки брони башен вызвали специалистов Обуховского завода. Показательно, что на отправку этого вызова канцелярии главного корабельного инженера П. Е. Черниговского понадобилось 10 дней! Давно ли П. Е. Черниговский, наблюдая за постройкой „Варяга”, сам точно так же страдал от неповоротливости чиновников; теперь, поднявшись „наверх”, он и сам не спешил помочь коллегам. В итоге лишь к началу ноября оказалось возможным приступить к установке орудийных башен и брони их крыш на корабле.

Водонепроницаемость корпуса и готовность к безотказному действию всех штатных водоотливных средств — этими двуедиными требованиями обусловлено право вывести корабль в море. За точность их исполнения по „Морскому уставу” отвечали командир корабля и его старший механик.

Водонепроницаемость корпуса и одновременно прочность его переборок самым тщательным образом проверялась методом налива воды в отсеки по новым, более строгим правилам МТК 1898 г. под наблюдением специально созданной портовой комиссии. Проверка выполнялась дважды: на стапеле — по окончании клепки и чеканки, и после выполнения в отсеках достроечно-монтажных работ — для выявления возможного ослабления конструкций и нарушения их герметичности в процессе насыщения корпуса механизмами, оборудованием и системами.

На „Очакове” эти испытания затягивались, как мы уже знаем, из-за опозданий поставки электродвигателей водоотливных насосов. При автономном построении водоотливной системы бездействующие насосы создавали особенно большие трудности: строитель был лишен возможности своевременно откачивать воду из отсеков после их испытаний. Пришлось ставить вопрос о заказе специального переносного насоса для откачивания и перекачивания воды при испытании водонепроницаемости трюмных отсеков. Такой насос фирма Р. Кольбе обещала поставить в течение трех недель. Но контора порта, затеяв, как полагается, вызов конкурентов, самым выгодным для казны поставщиком сочла харьковский завод „Бельке и К°”. О трех неделях уже не было и речи. Через два месяца 11 ноября строитель опять-таки „ввиду крайней необходимости” просил ускорить доставку насоса. Прибыл насос лишь в феврале 1905 г., а кончилось дело тем, что после двукратных неудачных испытаний (выше 3,6 м поднять воду отливным шлангом не удавалось) он был забракован…

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: