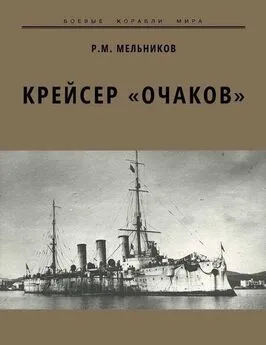

Рафаил Мельников - Крейсер «Очаков»

- Название:Крейсер «Очаков»

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:2014

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Рафаил Мельников - Крейсер «Очаков» краткое содержание

Эта книга — об одном из кораблей, в какой-то мере незаслуженно забытых, обойденных славой, мало кому известных больше чем по названию. „Очаков” — само по себе это название, яркой вспышкой блеснувшее на крутом повороте истории, казалось бы, знакомо всем. Оно упомянуто в учебниках истории. Без него было бы неполным наше представление о первой русской революции. Оно неотделимо от светлого образа рыцаря революции — лейтенанта Шмидта. Но попробуйте выяснить хоть какие-то подробности о судьбе крейсера. В лучшем случае это будет минимум информации на уровне „БСЭ” или „Военной энциклопедии”.

Прим. OCR: Основной текст книги 1986 года, с официальной большевистской версией событий 1905 г. Дополнено современными данными специально для издания 2014 г.

Крейсер «Очаков» - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Убивающая самый дух творчества откровенная апатия и леность мысли, с новой силой охватившие государственный аппарат в условиях сгустившейся над страной политической реакции, — только этим можно объяснить произошедшее при достройке „Кагула” и „Памяти Меркурия” и еще предстоявшие в отношении других кораблей столь же безответственные решения.

Усилия патриотов флота, стремившихся к его обновлению, неизменно натыкались на стену равнодушия. Это вызывало их справедливое негодование; все чаще они апеллировали к общественному мнению, выступая с обвинительными статьями и” брошюрами. В литературе, на краткое время вырвавшейся тогда из-под цензурного гнета, остались, действительно, написанные кровью сердца слова беспощадного разоблачения сковавшей страну рутины, царившего в ней режима протекции, карьеризма и корыстолюбия. Именно так писали воевавший на полях Манчжурии генерал В. И. Мартынов и прошедший через сражения в Желтом море и Цусимском проливе капитан 2 ранга В. И. Семенов — автор многократно переиздававшейся знаменитой „Расплаты” и небольшой, но очень горькой книжки „Флот и Морское ведомство до Цусимы и после” (1911 г.). О том же писал и прежний командир „Олега” Л. Ф. Добротворский.

Но писали не только участники войны. Писали, как мы сейчас увидим, и обосновавшиеся под адмиралтейским шпицем бюрократы.

§ 35. Морской министр недоволен

Достройка „Кагула” и „Памяти Меркурия” с предельной наглядностью показала, как несмотря на все усилия строителя, организационные неурядицы неумолимо отодвигали срок готовности кораблей. Количество и серьезность всевозможных „сбоев” и срывов определялись общей культурой производства и уровнем производственных отношений, которые, в свою очередь, не могли не зависеть от социальноэкономических условий и в конечном счете — от политического режима. И нельзя не удивляться той наивности, с какой, несмотря на только что пережитые позор Цусимы и потрясения первой русской революции, деятели тогдашнего флота и судостроения объясняли постоянные задержки в ходе постройки кораблей. Они считали, например, что затянувшаяся достройка черноморских крейсеров происходит от двух простых причин: „неустройства мастерских” и „нераспорядительности подлежащего начальства и прочих портовых служащих”.

Именно этими словами докладывал министру в июле 1906 г. о постройке „Кагула” председатель „совещания инспектирующих”. Этим председателем был адмирал В. П. Верховский — тот самый, который в должности начальника ГУКиС готовил флот для Цусимы, а теперь, оказывается, был занят оздоровлением судостроения, точно так же, как адмирал З. П. Рожественский, погубивший флот в Цусиме, занимался теперь вопросами его воссоздания. Анализ поведения подобных деятелей мог бы открыть социологу удивительные по яркости аномалии: эти типичные представители режима при всей их административной незаурядности были поразительно невежественны социально. Быть еще в 1898 г. на посту командира Петербургского порта разоблаченным в качестве главного виновника деградации казенного судостроения в столице и после этого продолжать, подобно салтыковскому градоначальнику, твердить о чьей-то нераспорядительности — это ли не образчик того, как можно уметь ничему не научиться!

Что же предлагали члены МТК, получившие задание министра А. А. Бирилева „изыскать и принять меры к отстранению препятствий постройки судов”. Увы, ничего особенного. Весь их, без сомнения, богатый кораблестроительный опыт, лишь только дело дошло до необходимости его обобщения, как бы улетучился. Ведь будучи когда-то сами строителями кораблей, они не могли не знать, что быстрый спуск корабля на воду — еще не гарантия скорого вступления его в строй: николаевский крейсер был спущен на воду раньше „Кагула” и „Олега”, но тем не менее, отстал от них.

Тот же С. К. Ратник, долгое время бывший начальником Балтийского завода, прекрасно знал, какую важную роль играет достроечный период и влияющая на его продолжительность организация контрагентских поставок. Теперь, сделавшись главным инспектором кораблестроения, он в своем докладе министру в основном напирал на быстроту спуска на воду строившихся лично им в том же Николаеве броненосцев „Двенадцать апостолов” и „Три святителя”. Это должно было опровергнуть довод о „неустройстве мастерских” в качестве причины медленности работ. Корень зла, по мнению С. К. Ратника, был в „перемене строительной деятельности Николаевского порта с переселением оттуда в Севастополь главного командира с главными техниками и главным бухгалтером”. Он ссылался также на недостаток полномочий, связанность действий и нерешительность оставшегося в Николаеве начальства, из-за чего ход дел начал тормозиться длительной канцелярской перепиской, „не всегда вразумительной в мелочах”. А отсюда — и пагубный для судостроения общий упадок энергии.

Недалеко ушел в обобщении печального опыта тогдашнего судостроения и П. Е. Черниговский, имевший полную возможность сопоставить преимущества высокоорганизованного частного предприятия (во время наблюдения за постройкой в Америке „Варяга”) со всеми бедами казенного судостроения отсталой России (лишь недавно он оставил должность главного корабельного инженера Севастопольского порта). Корень зла в задержках постройки николаевского крейсера он видел отнюдь не в недостатках системы, а в неудачном подборе строителей — сначала И. О. Гайдамовича, „человека хотя и знающего, но болезненного”, а затем В. А. Лютера, назначенного на должность вопреки протестам МТК. „Человек хотя и с большими способностями и большой энергиею”, В. А. Лютер, однако, считался не имеющим большого опыта, так как в корпус корабельных инженеров (после 10 лет службы инженер-механиком — Р. М.) перешел только в 1902 г., имея за плечами кораблестроительную практику лишь в Петербургском порту с июня 1900 г. при постройке броненосца „Орел”, а затем в качестве помощника строителя „Кагула”.

Вряд ли справедлив этот окрашенный кастовой предвзятостью отзыв. Энергия и способности — гарантия быстрого освоения любой смежной профессии, тем более в должности строителя уже спущенного на воду корабля. Претензии к В. А. Лютеру явно неосновательны. Гораздо важнее — замечания об исключительных условиях, в которых протекает судостроение в Николаеве и Севастополе. Удаленность от столицы, где сосредоточены наиболее опытные технические силы, и невнимание членов МТК, вовсе не посещающих эти порты, заставляют черноморских инженеров работать излишне самостоятельно, затрачивая много времени на получение сведений, давно уже имеющихся „на севере”. Из-за этого, — делал не вполне справедливый вывод П. Е. Черниговский — инженеры черноморского флота быстро отстают от своих товарищей, служащих в Петербурге. Тем не менее никаких предложений об исправлении такого порядка, хотя бы, например, о предоставлении черноморцам прав действующего в Петербурге Положения о новом судостроении, объяснения П. Е. Черниговского не содержали. К ним без комментариев присоединялись расписавшиеся на записке Н. Е. Титов, Н. В. Долгоруков, Я. Д. Левицкий и другие члены МТК.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: