Григорий Трусов - Первые русские подводные лодки. Часть I.

- Название:Первые русские подводные лодки. Часть I.

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:АНО «ИСТФЛОТ»

- Год:2006

- Город:Самара

- ISBN:5-98830-014-6

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Григорий Трусов - Первые русские подводные лодки. Часть I. краткое содержание

Книга инженер-капитана 2 ранга Г.М. Трусова представляет собой монографию по истории русского подводного флота в период создания первых отечественных боевых подводных лодок.

Печатается по тексту рукописи с рабочим названием «Подводное судостроение в России за период с 1864 по 1917 гг» с дополнениями из книги автора «Подводные лодки в русском и советском флоте» (Судпромгиз,1957) и архивных документов РГА ВМФ. Детально описываются испытания, боевая подготовка, участие русских подводных лодок в русско-японской войне, случаи их аварий и гибели.

Для широкого круга читателей, интересующихся военной историей и историей судостроения.

Первые русские подводные лодки. Часть I. - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Так как мина требует известного расстояния до дна при ее вылете в начале пути, то и лодки можно погружать только до боевой башенки, в которой будет голова стреляющего миной, конечно, незаметная в воде. С этими лодками в былое время минная часть флота делала опыты, и несколько минных офицеров плавали и спускались под воду в Кронштадтской гавани. Лодки эти по своему весу легко могут быть взяты на палубу парохода Добровольного флота, и необходимо, чтобы в пути в портах их было видно, причем пароход, везущий эти лодки, должен непременно зайти в Нагасаки, чтобы лодки были там замечены, но внутреннего осмотра их не должно допускать ни в коем случае. Такая лодка еще недавно была приготовлена для осмотра в Либавском порту подводных работ».

По этому докладу было получено разрешение на отправку в Порт-Артур двух подводных лодок после проверки их состояния и испытания на погружение в Кронштадте. Одна из лодок, приведенная в конце 1900 г. в исправное состояние, была отправлена в Порт-Артур на пароходе «Дагмар». Контр-адмирал Витгефт телеграммой от 28 июня 1901 г. уведомил Морское министерство, что к прибывшей в Порт-Артур лодке пристроены два решетчатых аппарата, приспособленных к торпедам Шварцкопфа, причем лодка для требуемых целей может погружаться только до иллюминаторов ее башенки, и что комиссия по обороне Порт-Артура будет просить о присылке еще двух подводных лодок.

Следует отметить, однако, что подавляющее большинство офицеров военно-морского флота считало излишним вводить в состав флота подводные лодки и тратить средства на их сооружение. Одни из офицеров высказывали мнение, что лодка под водой ничего не видит или видит очень мало и поэтому должна атаковывать корабли противника «ощупью», выпуская свои торпеды вслепую и не имея никаких шансов попасть в цель. Другие, привыкшие к комфорту кают надводных кораблей, утверждали, что подводные лодки не боевые корабли, а всего лишь аппараты, остроумные приборы для подводного плавания и прототипы подводного миноносца.

Когда же вопрос о необходимости постройки подводных лодок был решен, консервативно настроенные офицеры стали утверждать, что введение новой техники надо базировать на иностранном опыте. Они предлагали приобрести у иностранных фирм готовые подводные лодки, причем приводили в пример Англию, которая сама не строила лодки, а закупала их у американской фирмы Голланда. Русское Морское министерство также вело переговоры с фирмой Голланда о покупке нескольких лодок, но сделка не состоялась: фирма выставляла обязательным условием постройку не менее десяти подводных лодок стоимостью по 190 тыс. долларов каждая. Эти условия были признаны неприемлемыми, и Морское министерство решило строить подводные лодки своими силами, подобрав для этого необходимые кадры из числа специалистов флота.

Первая боевая подводная лодка русского флота «Дельфин»

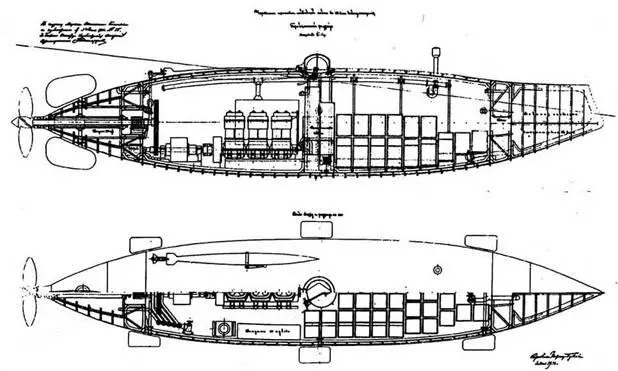

Подводная лодка «Дельфин». 1903 г. (Продольный разрез, вид сверху и план трюма)

Проектирование и постройка первой боевой подводной лодки в России явилось началом развития отечественного типа подводных лодок.

По представлению Морского Технического комитета 19 декабря 1900 г. для разработки проекта была назначена комиссия в составе корабельного инженера И.Г. Бубнова (помощника заведующего Опытовым бассейном), М.Н. Беклемишева (преподавателя минного офицерского класса в Кронштадте) и И.С. Горюнова (помощника инженер-механика флота). Для работы комиссии было выделено помещение при Опытовом бассейне в Петербурге. В ее распоряжение были переданы все имевшиеся материалы по подводному плаванию.

Выдающийся инженер и ученый Иван Григорьевич Бубнов (1872-1919) известен в истории отечественного кораблестроения как основоположник строительной механики корабля, создатель первой боевой подводной лодки и корпусов крупнейших линейных кораблей. Его классические работы в этих областях и теперь являются ценнейшими пособиями для судостроителей.

Пятнадцатилетний И. Бубнов в 1887 г. поступил на кораблестроительный факультет Петербургского Технического училища морского ведомства (так называлось в те времена Высшее Военно-Морское инженерное училище). В 1891 г. он с отличием закончил курс обучения и имя его было занесено на мраморную доску в числе имен лучших выпускников. Для приобретения практического опыта И.Г. Бубнов проработал три года на казенной верфи «Новое адмиралтейство» в Петербурге.

В 1896 г. он закончил Морскую Академию с высшим баллом по всем дисциплинам. Талантливого инженера оставили в Академии, где он преподавал строительную механику корабля и руководил дипломным проектированием. Все свободное время Бубнов посвящал изучению проблем подводного плавания.

В 1901 г. Иван Григорьевич был назначен главным строителем подводных лодок на Балтийском судостроительном заводе.

В 1909 г. его назначили профессором кораблестроительного факультета Петербургского политехнического института, а в следующем году он стал профессором Морской Академии.

В 1915 г. на конкурсе, объявленном русским правительством, был принят его проект подводного корабля водоизмещением 971 т, хотя он и уступал проекту Голланда (952 т), т.к. было принято решение развивать русский тип подводной лодки.

Преждевременная смерть от сыпного тифа оборвала кипучую жизнь талантливого человека – творца первых русских боевых подводных лодок.

Создатели первой русской подводной лодки «Дельфин» М.Н. Беклемишев (слева) и И.Г. Бубнов

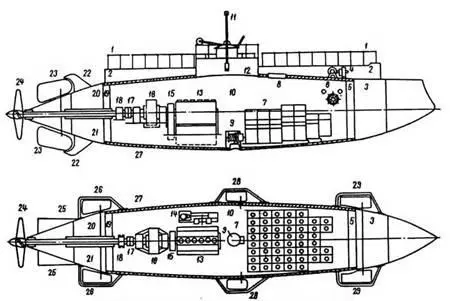

Схема внутреннего расположения ПЛ «Дельфин»

(реконструкция схемы Н.Н. Ефимьева)

1-леера; 2-надстройка; 3-носовая цистерна главного балласта; 4 – шпиль надводного якоря; 5-носовая дифферентная цистерна; 6-пост управления носовыми горизонтальными рулями; 7 – аккумуляторная батарея; 8 – люк для погрузки аккумуляторов; 9 – выгородка для подводного якоря; 10-внутренний объем прочного корпуса; 11-перископ; 12-прочная рубка; 13-бензиновый мотор; 14-компрессор и трюмная помпа с общим электроприводом; 15-передача на вал от мотора; 16 – гребной электродвигатель; 17-кулачковая муфта; 18-упорный подшипник; 19-кормовая дифферентная цистерна; 20-дейдвудная труба; 21-кормовая цистерна главного балласта; 22 – ограждение вертикального руля; 23-вертикальный руль; 24-гребной винт; 25-горизонтальный стабилизатор; 26-кормовые горизонтальные рули; 27 – прочный корпус; 28 – средние горизонтальные рули; 29 – носовые горизонтальные рули.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: