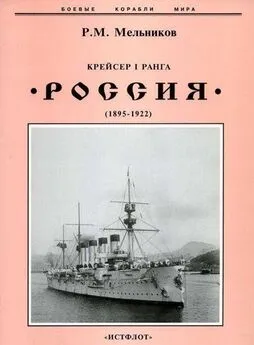

Рафаил Мельников - Крейсер I ранга Россия (1895 – 1922)

- Название:Крейсер I ранга Россия (1895 – 1922)

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Истфлот

- Год:2007

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Рафаил Мельников - Крейсер I ранга Россия (1895 – 1922) краткое содержание

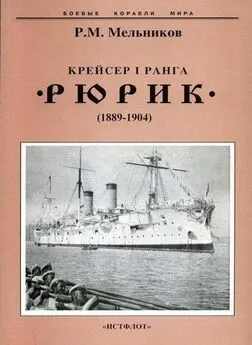

Данная книга – вторая в трилогии под общим названием „Рюрик“ был первым» и посвящена крейсеру I ранга «Россия». Этому кораблю пришлось пройти через испытания двух войн и провести в дальних плаваниях не один год.

Для широкого круга читателей, интересующихся военной историей.

Крейсер I ранга Россия (1895 – 1922) - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Около 9 ч 20 мин вышел из строя из-за повреждений машин, как потом объясняли японцы, "Адзума", и к идущему в одиночку головному "Идзумо", прибавив скорость, поспешил "Токива". Отставший "Адзума" стал в колонне третьим. "Ивате" продолжал идти концевым. Примерно в 9 ч 30 мин четыре японских крейсера, сблизившись с двумя русскими на расстояние до 30 кб, резко увеличили интенсивность огня, предприняв последнюю попытку сломить их упорство.

Но это последнее усилие не дало результата: наши корабли, не переставая отвечать редким, но уверенным огнем, продолжали идти прежними скоростью и курсом. Стойкость русских, их огонь, который к концу боя стал даже усиливаться, заставили японского адмирала прекратить бой.

В 9 ч 50 мин, дав последний залп, "Идзумо" резко свернул вправо от русских, за ним последовательно легли на обратный курс остальные.

Когда японцы скрылись из виду, на кораблях пробили отбой, дали команде обед. Около часа, застопорив машины, заделывали наиболее опасные (у ватерлинии) пробоины. К вечеру, исполнив печальный обряд отпевания погибших, похоронили их в море (жаркая на редкость погода не позволяла доставить тела на родину). Проверили боевое расписание, пополнили особенно поредевшие боевые посты. К исходу дня 2 августа у о. Рикорда встретили свои шесть миноносцев и, пережидая туман, перешли к бухте Славянка. Лишь к вечеру 3 августа корабли вошли в бухту Золотой Рог. На встречу кораблей вышел весь город.

Однако "Рюрика" среди них не оказалось, и о его судьбе ничего не было известно.

8. Цена боевого опыта

После боя 1 августа 1904 г. в военных действиях на Японском море наступил перерыв. В ожидании подхода 2-й Тихоокеанской эскадры З.П. Рожественского, которая, как многие еще надеялись, могла решить успех войны в пользу России, Н.И. Скрыдлову в ноябре 1904 г. было приказано не допускать операций, грозивших кораблям риском повреждений. На кораблях изучали доставшийся дорогой ценой боевой опыт, выполняли ремонт, совершенствовали боевое вооружение, защиту и технику кораблей, готовили наградные списки.

Силами мастерских Владивостокского порта переделывали и подкрепляли подъемные механизмы орудий местными средствами, следуя рекомендациям МТК, пытались уменьшить визирные просветы в боевых рубках, устанавливали современные дальномеры Барра и Струда и оптические прицелы, полученные после долгих требований командующего флотом из Петербурга. Переделывали шкалы ПУАО, "удлиняя" их за "предельные" (по довоенным меркам) 40 кб. И только один, но, наверное, главнейший из изъянов техники вооружения оставался до конца не осознанным – это качество русских снарядов. Даже жестокий бой и гибель "Рюрика" не могли полностью рассеять стойкое и повсеместное заблуждение (вспомним мнение С.О. Макарова) о превосходстве русских снарядов над японскими.

Еще в октябре в письме сослуживцу на эскадру З.П. Рожественского один из офицеров "России" сообщал, что "наши снаряды, не разрываясь на такое множество мелких осколков и имея трубки более медленные, нанесли им (японцам – Авт.) очень солидные повреждения" [9. С. 238]. По его словам, побывавший на наших крейсерах американский атташе "усиленно добивался знать, какими снарядами мы стреляли, – вероятно, ему были известны повреждения японцев". Да, американцы удивлялись, но, как вскоре выяснилось, не разрушительности повреждений, а их ничтожности.

Первые сведения об этом стали известны от вернувшегося из плена священника "Рюрика" Алексея Оконечникова, рассказавшего об отверстиях правильной формы от русских снарядов, которые японцы аккуратно заделывали пробками. Медленный двухкапсюльный взрыватель системы Бринка в русских снарядах (как бронебойных, так и фугасных) был придуман для того, чтобы, пробив броню или иную преграду, снаряд мог разорваться уже внутри помещения, поражая в нем технику и людей. При попадании в тонкий борт такой снаряд часто не успевал разорваться, улетал за борт, а если и разрывался, то из-за малого содержания взрывчатки не мог нанести больших разрушений.

Только тогда, после рассказа священника, у артиллеристов крейсеров возникло "полное подозрение" о низком качестве снарядов, но лишь Цусимская катастрофа придала К.П. Иессену смелость организовать в отряде стрельбы для испытания действий всех снарядов. Акт испытаний, подтвердивший все самые худшие подозрения, К.П. Иессен в своем донесении назвал "прямо обвинительным и развертывающим ужасающую картину причин последовательных наших неудач и поражений на море в продолжение всей этой войны" [9. С. 246]. Первыми в отряде крейсеров пришли и к осознанию бесполезности на больших кораблях множества 47- и 75-мм пушек, вместо которых на крейсерах добавили по четыре 152-мм орудия, доведя их число до 22. Бортовой огонь усилила и перестановка стрелявших ранее только по диаметральной плоскости погонной и ретирадной 152-мм пушек.

Перелом, произошедший в войне на море после боя 28 июля, давал японцам возможность перебросить под Владивосток значительную часть своего флота и армии.

Угроза порту и крепости резко возросла. Вместе с усилением сухопутной и приморской обороны, повышением боеготовности крейсеров и миноносцев по Владивостоке готовили и новое средство ведения войны – подводные лодки. Вслед за "Дельфином" – первой оправдавшей надежды конструкторов отечественной подводной лодкой – летом 1904 г. экстренно достраивали на Балтийском заводе и на специально построенных большегрузных железнодорожных транспортерах перебрасывали во Владивосток усовершенствованные подводные лодки типа "Касатка".

Первые четыре лодки Балтийского завода прибыли во Владивосток в декабре 1904 г., за ними, по мере возврата транспортеров, следовали остальные, включая и приобретенные в США. Формировавшийся отряд лодок (к концу лета их было 13) под командованием старшего из командиров лейтенанта А.В. Плотто был включен в состав отряда крейсеров в Тихом океане.

29 января 1905 г. на "Громобое" состоялось совещание о методах боевого использования подводных лодок. Председательствовал К.П. Иессен, участвовали командир "России" капитан 1 ранга В.А. Лилье, временно командующий крейсером "Громобой" капитан 2 ранга A.П. Угрюмов, начальник отряда миноносцев капитан 2 ранга барон Ф.В. Раден, флаг-офицер штаба начальника отряда крейсеров лейтенант В.Е. Егорьев, командиры лодок лейтенанты А.В. Плотто, П.Г. Тигерстед, князь B.В. Трубецкой, Н.М. Белкин, Л.И. Пелль. Вследствие задержки с получением мин Уайтхеда предусматривалось передать на лодки часть мин с крейсеров. В отличие от существовавших в то время взглядов на лодки как на средство чисто оборонительное, разработанные на совещании два варианта боевых операций лодок предусматривали их активные действия вблизи вражеского побережья: в Сангарском и Корейском проливах, куда лодки должны были выводиться на буксире судна-базы "Шилка" и миноносцев. Практически полное отсутствие в то время средств противолодочной обороны позволяло рассчитывать на успех таких дерзких операций.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: