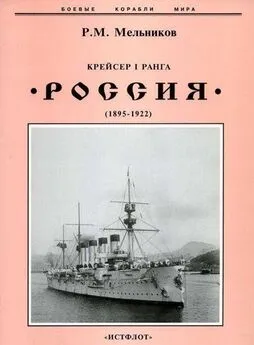

Рафаил Мельников - Крейсер I ранга Россия (1895 – 1922)

- Название:Крейсер I ранга Россия (1895 – 1922)

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Истфлот

- Год:2007

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Рафаил Мельников - Крейсер I ранга Россия (1895 – 1922) краткое содержание

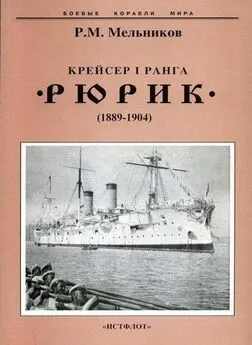

Данная книга – вторая в трилогии под общим названием „Рюрик“ был первым» и посвящена крейсеру I ранга «Россия». Этому кораблю пришлось пройти через испытания двух войн и провести в дальних плаваниях не один год.

Для широкого круга читателей, интересующихся военной историей.

Крейсер I ранга Россия (1895 – 1922) - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

В числе 11 мер по исправлению положения предлагалось, в частности, (п. 1) установить какие занятия наиболее существенны для боевой подготовки и поддержания воинского духа команды; ежедневные обходы на шлюпках под веслами, гонки на призы как строевой и машинной команды, (п. 2); ночные выходы в море (п. 7); подготовить темы для сообщений офицеров, но чтобы они служили "не для занятия времени", а для пользы службы (п. 8); поднять авторитет унтер-офицеров перед командой, "падение которого – неоспоримый факт". Обратить внимание на неправильность наложения взысканий: не на квартирмейстеров, а на подчиненных им нижних чинов, т.к. их проступки часто являются следствием невнимательного отношения унтер-офицеров к своим обязанностям (п. 9); следовало вменить в обязанность "офицерам делать сообщения для команды по праздникам" (п. 10). Также требовались "самые строгие наказания за проступки против воинской дисциплины".

Как пример благотворности правильных занятий и дисциплины приводилось состояние английского флота в XVIII в., "когда флот пополнялся вольнонаемными бродягами и выпущенными каторжниками". Тогда корабли даже блокировали Лондон, но в Средиземном море в железных руках офицеров быстро преобразился благодаря суровой дисциплине и постоянностью занятий и достигал блестящих побед".

Начальники же эскадры Канала, старавшиеся поддерживать дух путем различных послаблений в ущерб дисциплине и боевым занятиям достигали совершенно отрицательных результатов.

Неумолимая история давно уже их осудила.

Прим. авт.

Лейтенант Смирнов * (РГА ВМФ, ф.523, on. 1, д. 41)

* В 1913г. в чине капитана 2 ранга МИ. Смирнов (18801940, Лондон), пройдя ступени службы в МГШ, в должностях помощника и старшего офицера линейных кораблей "Слава" и "Пантелеймон", опубликовал самое, наверное, глубокое и обстоятельное исследование Цусимской операции ("Цусима", СПб, 1913). Но в этой работе были обойдены социально-политические предпосылки катастрофы: внутренне порочный режим и неумная наклонность последующих правителей к реакции. О них подавляющая масса офицеров, как, видимо, и сам М. И. Смирнов по-прежнему предпочитали не задумываться. Им было удобно при тогдашней "вертикали власти", и большего для России они, видимо, не желали.

10. Не разрубленный гордиев узел

Без малого четыре года, разделившись по двум заводам – "Россия" на Балтийском, "Громобой" – в Кронштадтском порту, пробыли корабли в ремонте. Обновлению и исправлению подверглось буквально все: корпус, механизмы, системы, устройства, оборудования, вооружение. В этой затянувшейся страде с полнотой проявились все обострившиеся в дни русско- японской войны изъяны казенного судостроения. Как прежде экономили на кадрах и исправности кораблей.

Официальный отчет по Морскому министерству свидетельствовал о том, что в 1906-1910 гг. некомплект штаб-офицерских чинов (капитанов 1 и 2 рангов) составлял 2-11%, обер-офицерских – 32-46%. Чтобы как- то сохранить плавающие корабли, пришлось пойти на неслыханную меру – оставить на службе до 1907 года 75 прапорщиков по Адмиралтейству, призванных из запаса на время войны.

25 апреля 1906 г. "Россия" и "Громобой" ушли в Кронштадт, где и прекратили существовать как боевые корабли. 8 мая 1906 г. командир Лилье докладывал Главному командиру флота и портов и начальнику морской обороны Балтийского моря о том, что в команде его корабля осталось лишь 296 нижних чинов и совсем нет офицеров, кондукторов и квартирмейстеров. "Дальнейшее уменьшение численности команды до окончания разоружения приведет к полному разорению имущества корабля. Со спуском вымпела необходимо обеспечить пары в одном котле. Важно, чтобы сохранность имущества продолжала оставаться в руках своей, а не чужой команды. Чтобы избежать всех этих неприятностей, надо сохранить хотя бы ту команду, что осталась, и назначить корабль на портовое отопление до ввода в док.

Из офицеров следует назначить старшим офицером капитана 2 ранга Н.М. Григорова (1873-1944, Ницца), ротным командиром лейтенанта Н.А. Гудима (1882-1915 с экипажем на ПЛ "Акула"), и.д. ревизора лейтенанта П.А. Новопашенного (1881-1950 в советском лагере в Орше после эмиграции), трюмным механиком штабс-капитана Н.А. Мартынова (18781933 в эмиграции), младшим инженер-механиком поручика Б.В. Жданова (1881-?), и.д. старшего судового врача коллежского асессора В.И. Бологовского (1870-?), артиллерийского содержателя титулярного советника Хализова и и.д. шкипера подпоручика по адмиралтейству Я.З. Торопова (1871-?) – писал командир "России" в своем рапорте.

11 мая начальник штаба Кронштадтского порта Петров сообщил командиру о разрешении начальства "назначить небольшую часть команды при двух офицерах". Затем все же разрешили сохранить командира, старшего офицера, ревизора, старшего механика, трюмного механика, всех содержателей и всех кондукторов. Фактически в конце мая на корабле оставалось 120 нижних чинов и 7 офицеров: пятеро, чьи фамилии названы выше, а также инженер-механик поручик А.П. Певцов (1880-?) и подпоручик по адмиралтейству Шолохов. Они и стали для корабля теми провожатыми, которые ввели его в изобиловавшую странностями и случайностями, недлительную ремонтную эпопею.

После обстоятельного осмотра котлов "России" и "Громобоя" комиссия порта приняла решение о необходимости их капитального ремонта. Адмиральские помещения предлагалось не трогать.

О катастрофическом положении с некомплектом машинных команд уже не раз говорилось в предшествующих работах автора. Все эти факторы проявились и в ходе ремонта "России", когда корабль оставался без команды и офицеров, и по окончании работ, когда экипаж принимались комплектовать заново.

Множество работ было выполнено по всем частям обширнейшего хозяйства двух огромных кораблей – "России" и "Громобоя". Чего стоило приведение в порядок изрядно износившейся за десять лет службы подводной обшивки корпуса. Окончательно устранили все повреждения, с которыми лишь частично удалось справиться во Владивостоке в обстановке военного времени и при ограниченных возможностях порта (он лишь к исходу войны сумел справиться с навигационным – по вине адмирала и командира – повреждением крейсера "Богатырь"). Но все эти обширные исправления при всей их необходимости (вроде перекоса расположившейся под кубриком, но совершенно бесполезной "погонной" 6-дм пушки) не составляли существенного улучшения боевой мощи корабля.

Даже увеличение числа орудий до 22 6-дм (против первоначальных 16, имевшихся в бою) составляло больше проблем, чем преимуществ. Половина из сохранившихся до начала первой мировой войны орудий трех калибров (4 8-дм, 22 6-дм, 15 75-мм), в силу применения бортовых палубных установок, была обречена в бою на бездействие, осложняла и делала ненадежной систему управления огнем. Проблемой становилось размещение и обучение увеличивающегося штата прислуги, отчего корабль требовал даже большей численности экипажа (до 1080 человек!) чем линейные корабли.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: