Валентин Тараторин - Конница на войне: История кавалерии с древнейших времен до эпохи Наполеоновских войн

- Название:Конница на войне: История кавалерии с древнейших времен до эпохи Наполеоновских войн

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Харвест

- Год:1999

- Город:Мн.

- ISBN:985-433-496-1

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Валентин Тараторин - Конница на войне: История кавалерии с древнейших времен до эпохи Наполеоновских войн краткое содержание

Три тысячи лет конница была главной ударной силой на полях сражений. Однако после 1917 года ни одной книги по истории конницы на русском языке не издавалось. Предлагаемая работа призвана восполнить этот пробел.

Проанализировав множество источников, а также исследования военных историков XIX века, автор сделал важный вывод: тактика боевого применения конницы всегда и везде определялась её организацией, вооружением и характером подготовки.

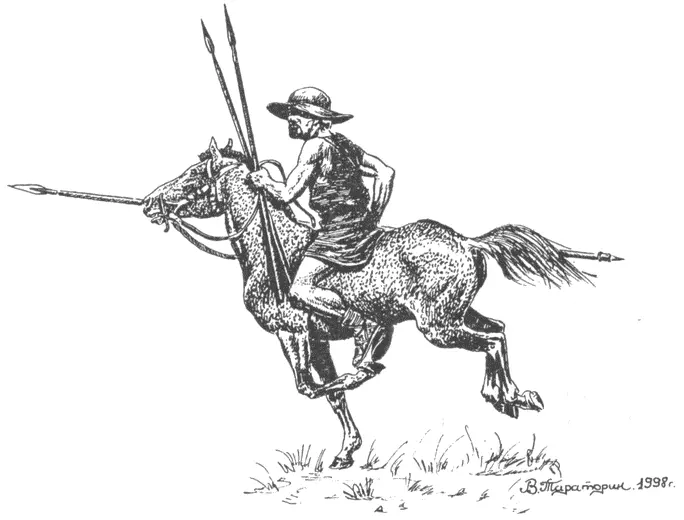

В книге имеются 100 рисунков, воссоздающих особенности вооружения, снаряжения и униформы кавалеристов прошлых эпох. Она представляет значительный интерес для читателей, интересующихся вопросами военной истерии.

Конница на войне: История кавалерии с древнейших времен до эпохи Наполеоновских войн - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Персы, будучи прекрасными лучниками, не смогли воспользоваться этим оружием, так как расстояние до врага было слишком мало. Они не успели бы подготовить луки и рисковали подвергнуться атаке, не имея в руках копий, не изготовившись для рукопашного боя, стоя на месте. Поэтому персидские кавалеристы избрали единственно правильный выход в этой ситуации и атаковали врукопашную с копьями наперевес, а затем, в ходе боя, использовали в помощь латникам, сражавшимся в плотном строю, рассыпавшихся гипоаконтистов (56, с. 101—102).

Агесилай, уяснив, что на равнинах Фригии без помощи более-менее способной кавалерии ему не обойтись, предпринял следующие действия:

«Он приказал некоторым богатейшим жителям всех расположенных там городов кормить и взращивать лошадей для конницы. Он обещал, что тот, кто представит лошадь, тяжёлое вооружение и всадника, годных для военной службы, будет сам освобождён от военной службы. Благодаря этой мере, подготовление конницы пошло с большой быстротой, так как, разумеется, каждый готов сделать какие угодно усилия, чтобы найти человека, готового умереть вместо него» (56, с. 102).

«Он определил и города, обязанные поставлять ему всадников, полагая, что те из городов, где коневодство более всего было развито, должны обладать и лучшими всадниками» (57, с. 221).

«После этого, с наступлением весны, он собрал всё войско в Эфес. Желая приучать его к военным упражнениям, он назначил награды тем из тяжеловооружённых отрядов, у которых окажется лучшая военная выправка, и тем из конных, которые лучше всех владеют конём».

«Поэтому гимнасии наполнились упражняющимися, гипподром — обучающимися верховой езде, а метатели дротиков и стрелки целый день упражнялись в своём деле» (57, с. 102).

В сражении близ реки Пактол в области города Сард (395 г. до н. э.), армия Агесилая уже сумела разбить персидскую конницу. (57, с. 104) И впредь, до окончания войны, персы так и не рискнули вновь сойтись со спартанцами в открытом бою. Вместо этого они организовали в Греции коалицию против Спарты. Так началась Коринфская война (395—387 гг. до н. э.). Армию Агесилая срочно вызвали в Грецию, и он вынужден был уйти из Малой Азии, однако при этом сумел переправить в Элладу и сформированную их конницу (57, с. 117). В Фессалии он столкнулся с местной кавалерией, которую выставили против царя местные племена: лариссцы, краннонцы, скотусцы и фарсалийцы. Будучи союзниками Фив, они постоянно донимали войско Агесилая мелкими конными стычками. В конце концов, произошло сражение между легковооружёнными фессалийца-ми и тяжеловооружённой кавалерией спартанцев:

«Оба войска выстроились друг против друга; фессалийцы, считая невыгодным сражаться на конях против тяжеловооружённых, стали медленно отступать, лакедемоняне же следовали за ними с большой осторожностью. Агесилай понял ошибку и тех, и других и послал на помощь коннице самых лучших всадников, принадлежащих к его свите, с тем, чтобы они и сами преследовали с наибольшей быстротой фессалийцев, и другим всадникам приказал поступать таким же образом, чтобы не дать фессалийцам возможности повернуться. Когда фессалийцы увидели, сверх ожидания, что их преследуют, часть их даже не сделала попытки повернуться лицом к врагу, те же, которые пытались это сделать, были захвачены в тот момент, когда поворачивали коней. Только фарсальский гиппарх Полихары со своим отрядом успел повернуться лицом к врагу и погиб, сражаясь. После этого фессалийцы обратились в паническое бегство…» (57, с. 121).

Ксенофонт ничего не говорит об участии конницы Агесилая в битве под Коронеей (394 г. до н. э.), хотя, она, бесспорно, сыграла видную роль в победе над Беотийским союзом (57, с. 122—124). После этого сражения и недолгой кампании в Локриде войска и конница, с таким трудом собранная и обученная Агесилаем, были распущены.

Больше серьёзных попыток образовать кавалерию спартанцы не предпринимали.

Неизвестно, кто и когда ввёл в Аттике деление на «филы» и «навкратии», но точно известно, что до реформ Клисфена, проведённых в 500—507 гг. до н. э., земли Афинского государства делились на четыре филы, каждая из которых — на 12 навкратии (250 т. 2, с. 249).

Каждая навкратия была обязана выставлять двух всадников (всего 96), выполнявших, скорее всего, почтовую и дозорную службы. При Фемистокле число конников увеличилось до 300, а ко времени Пелопонесской войны достигло 1000 человек. Тогда же афиняне, по свидетельству Андокида, наняли отряд скифов в 300 воинов.

В Афинах, по законодательству Солона, существовал имущий класс — «всадники». Таковыми считались землевладельцы, доход которых составлял не менее 300 медимнов зерна в год (295, с. 115). Именно эти граждане должны были содержать лошадей для службы. Командовали ими гиппархи и фелархи. Каждый год списки пересматривались и уточнялись. Гиппархи должны были заниматься обучением людей и лошадей, а также производить смотры. В конце каждого года совет проводил инспекцию — «докимасию», и в новые списки вносились только те члены сословия, которые успешно прошли все испытания, остальных переводили в гоплиты. Существенным стимулом, поддерживавшим желание получать статус всадника, было государственное пособие — «катастасис»; его получал каждый, попавший в списки. Кроме того, им выплачивали кормовые деньги — «ситос», в размере одной драхмы в день (250 т. 2, с. 249).

В целом, афинская конница была довольно слаба и памяти о каких-либо выдающихся подвигах, числившихся за ней, история не сохранила. Отсутствие боеспособной кавалерии сыграло отрицательную роль в Сицилийской экспедиции (413 г. до н. э.), закончившейся катастрофой для афинян. Их противники — сиракузяне — имели подготовленную многочисленную кавалерию, успешно действовавшую против фаланги вражеских гоплитов (144, с. 292—293).

Одним из первых, кто сумел достойно организовать искусственную кавалерию в Греции, был Эпаминонд. Он ввел в ней чёткую структуру. По сведениям Элиана, высшей тактической единицей в беотийской коннице была эпитагма, насчитывавшая примерно 4096 конников; она делилась на два телоса по 204о всадников; каждый телос разделялся на две эфиппархии по 1024 человека, эфиппархия, в свою очередь, расчленялась на две ксенагии или гиппархии по 512 всадников, они делились на две — по 256 конников — тарентинархии, которые состояли из двух ил по 64 всадника. Илы дробились на четыре группы по 16 воинов. В случае необходимости, любое из этих соединений могло действовать совершенно самостоятельно (197, с. 29).

Беотийская конница, наряду с фессалийской, справедливо считалась лучшей в Элладе (56, с. 260).

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: