Руслан Иринархов - РКВМФ перед грозным испытанием

- Название:РКВМФ перед грозным испытанием

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Харвест

- Год:2008

- Город:Мн.

- ISBN:978-985-16-5286-6

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Руслан Иринархов - РКВМФ перед грозным испытанием краткое содержание

В настоящем издании представлен обширный фактический материал, включающий сведения об истории создания и развития Рабоче-Крестьянского Военно-Морского Флота. Особое место в книге уделено освещению предвоенного периода в его жизни. Автором предпринята попытка на основе имеющегося архивного материала и воспоминаний непосредственных участников боевых действий на различных морских театрах страны проанализировать состояние и уровень подготовки советских флотов и флотилий, их боевую готовность к отражению возможной агрессии. Автор аргументированно высказывает ряд принципиально новых оценок, в корне отличающихся от общеизвестной трактовки некоторых событий начала Великой Отечественной войны.

В книге содержится большое количество архивных документов, карт, схем, рисунков и таблиц. Предназначена для читателей, интересующихся историей российского флота.

РКВМФ перед грозным испытанием - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Размеры, м:

длина … 22,6

ширина … 3,5

Осадка … 0,5

Мощность силовой установки, л.с. … 720

Скорость хода, узлов … 22

Вооружение:

76,2-мм орудие в танковой башне … 1

12,7-мм пулемет ДШК … 1 (3)

Команда, чел … 10

В 1935–1938 годах началось строительство легких крейсеров «Киров», «Ворошилов», «Максим Горький», «Молотов», «Каганович», «Калинин», лидеров «Баку» и «Тбилиси». В Италии строился лидер эскадренных миноносцев «Ташкент», который весной 1939 года вошел в строй кораблей Черноморского флота.

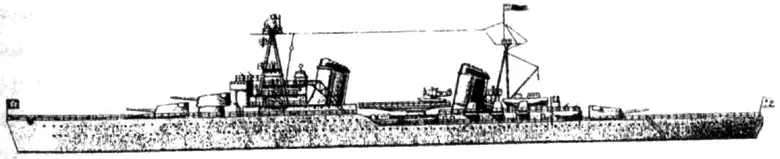

На год раньше советский военно-морской флаг был поднят над легким крейсером «Киров» — первым крейсером отечественной постройки. По своим тактико-техническим характеристикам и вооружению этот крейсер по праву считался одним из лучших в мире кораблем этого класса.

На нем были установлены:

— трехорудийная 180-мм башенная установка МК-3–180 (конструктор А. Флоренский), имевшая неплохие данные по дальности стрельбы, скорострельности, по скорости и плавности наводки, высокому уровню автоматизации подачи боеприпасов из погребов к орудиям;

— 100-мм зенитная универсальная установка Б-54 дальнего боя;

— шесть 45-мм полуавтоматических зенитных орудий;

— два трехтрубных торпедных аппарата калибра 533 мм;

— два бомбосбрасывателя;

— два гидросамолета, катапульта и параван.

В систему управления артиллерийским и зенитным огнем крейсера входили: командно-дальномерный пост Б-20 с тремя 6-метровыми дальномерами; приборы управления стрельбой «Магния» и «Горизонт-1», автоматы стрельбы ЦАС-2 (центральный автомат стрельбы) и ЗАС-СО-26 (зенитный автомат стрельбы); стабилизированные посты наводки СПН-100 (два).

До начала Великой Отечественной войны в строй Военно-Морских сил СССР вступили еще четыре корабля этого типа (2 — на Балтике, 2 — на Черном море), и уже в ходе начавшейся войны на Дальнем Востоке закончилось строительство еще двух крейсеров.

В 1938 году в строй флота вступил эскадренный миноносец «Гневный» — первенец серии из 28 строившихся кораблей проекта 7. В это же время полным ходом шло строительство эсминцев типа «Сторожевой» (18 ед.) проекта 7у, обладавших повышенной прочностью корпуса.

С каждым годом непрерывно возрастало количество вступавших в боевой строй кораблей. Если в 1937 году флот получил от промышленности 27 боевых кораблей общим водоизмещением 21 116 тонн, то в 1938 году этот показатель возрос до 82 боевых кораблей общим водоизмещением 55 774 тонны. Только в 1940 году советский флот пополнился одним лидером, 10 эскадренными миноносцами, 34 подводными лодками, 6 тральщиками, 25 торпедными катерами, 42 малыми охотниками, 18 бронекатерами.

Большие работы в 1930-е годы продолжались и по телеуправлению торпедными катерами. За период с 1932 по 1937 год на вооружение всех флотов поступило 52 торпедных катера «Ш-4» и «Г-5» с радиотелемеханическим управлением с самолета МБР-2, что позволяло по командам с воздуха проводить необходимые маневры, выход в атаку и пуск торпед. В 1939 году на вооружение была принята еще более совершенная система управления торпедными катерами «Кварц-V».

Но останавливаться на достигнутых успехах советское правительство и руководство армии и флота не собирались. В одном из своих последних постановлений (от 26 марта 1937 года) Совет Труда и Обороны СССР указывал, что «создание линейного флота является одной из важнейших оборонных задач на ближайшие годы» [58] Морской сборник. 1998. № 12. С. 76.

.

И в этом же году Наркомат обороны представил правительству первый вариант судостроительной программы, предусматривавшей строительство крупных кораблей (линкоров и тяжелых крейсеров) и создание на всех морях и океанах, омывающих берега Советского Союза, сильных флотов, не уступающих возможностям вероятных противников. Для выполнения этой задачи расширялись и реконструировались действующие, строились новые кораблестроительные заводы, было привлечено и около 200 предприятий других отраслей. Создание приборостроительной, электротехнической, машиностроительной промышленности, полученный опыт проектирования позволили начать строительство большого морского и океанского флотов.

К 1946 году было запланировано построить 15 линейных кораблей типа «Советский Союз» и 15 тяжелых крейсеров типа «Кронштадт». В 1938–1939 годах на ленинградском заводе имени С. Орджоникидзе был заложен линкор «Советский Союз», а в Николаеве — «Советская Белоруссия», «Советская Россия» и «Советская Украина», но начавшаяся война помешала планам их достройки, а некоторые из них пришлось даже взорвать при приближении немецких войск к Николаеву.

В конце 1939 года в Германии был закуплен тяжелый крейсер «Лютцов», который весной следующего года был отбуксирован в Ленинград, но ввести его в строй к началу боевых действий тоже не успели.

В Ленинграде и Николаеве к началу войны продолжалось строительство 7 легких крейсеров типа «Киров». В августе 1941 года при приближении фронта к Николаеву корпуса крейсеров «Свердлов» и «Орджоникидзе», находившиеся на стапелях, были взорваны, а на недостроенные «Куйбышев» и «Фрунзе» погрузили ценное оборудование и вместе с семьями рабочих отбуксировали в Севастополь, а затем и в Поти.

Десятки конструкторских бюро, сотни заводов работали в интересах Наркомата судостроения, изготавливая разнообразные механизмы, оборудование, приборы и вооружение. Средств на это правительство СССР уже не жалело. Было запланировано строительство двух авианосцев для Северного и Тихоокеанского флотов, но к их постройке даже не приступали. Как вспоминал адмирал флота Советского Союза Н.Г. Кузнецов, это было необходимостью: «Может быть, сейчас не стоит слишком строго судить авторов программы (большого флота. — P.M.) за то, что они вообще не отказались от линкоров. Время для этого тогда еще не настало. Но бесспорно одно — надо было отдать предпочтение наиболее современным кораблям. Непростительно и другое — в программе не придали никакого значения авианосцам. Представим себе на минуту, что во второй половине сороковых годов программу удалось бы завершить. Мы имели бы большие эскадры с линкорами, но… без единого авианосца. Разве смогли бы они выйти далеко в море?» [59] Кузнецов Н.Г. Накануне. С. 258.

.

Для выполнения запланированного строительства большого флота необходимо было длительное время, которого историей уже не было отпущено нашей стране.

Вместе с ростом флота назрела необходимость улучшения и всех видов корабельной и береговой артиллерии. Про вооружение крейсеров типа «Киров» 180-мм орудиями я уже писал. Подобными артиллерийскими системами планировалось вооружить и береговые батареи.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: