Руслан Иринархов - РКВМФ перед грозным испытанием

- Название:РКВМФ перед грозным испытанием

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Харвест

- Год:2008

- Город:Мн.

- ISBN:978-985-16-5286-6

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Руслан Иринархов - РКВМФ перед грозным испытанием краткое содержание

В настоящем издании представлен обширный фактический материал, включающий сведения об истории создания и развития Рабоче-Крестьянского Военно-Морского Флота. Особое место в книге уделено освещению предвоенного периода в его жизни. Автором предпринята попытка на основе имеющегося архивного материала и воспоминаний непосредственных участников боевых действий на различных морских театрах страны проанализировать состояние и уровень подготовки советских флотов и флотилий, их боевую готовность к отражению возможной агрессии. Автор аргументированно высказывает ряд принципиально новых оценок, в корне отличающихся от общеизвестной трактовки некоторых событий начала Великой Отечественной войны.

В книге содержится большое количество архивных документов, карт, схем, рисунков и таблиц. Предназначена для читателей, интересующихся историей российского флота.

РКВМФ перед грозным испытанием - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Происходило усиление кораблями и Амурской речной флотилии (получила это название 28.11.1908 г.), которая только в 1910 году пополнилась 8 канонерскими лодками, доставленными на этот театр по железной дороге.

Организационные изменения коснулись и руководства флотом. Кроме Главного морского штаба (осуществлял боевую подготовку сил флота, планировал его использование и издавал руководящие документы) в мае 1906 года создается Морской генеральный штаб, на который возлагались следующие задачи:

— анализ данных о состоянии флота и разработка планов морской войны;

— анализ состояния мобилизационной готовности эскадр и портов;

— проведение маневров флота и оказание ему необходимой помощи;

— изучение состава и опыта действий зарубежных флотов;

— разработка судостроительных программ и планов оборудования морских театров военных действий;

— определение типового состава боевых соединений и очередности перевооружения судов.

В ходе русско-японской войны дальнейшее развитие получило минноторпедное [11] Первая донная мина (изобретатель И.И. Фуцтума) появилась в России в 1807 году. История создания самодвижущейся мины (торпеды) относится к 1865 году, но из-за бюрократических проволочек это изобретение (конструктор И.Ф. Александровский) было реализовано только в 1874 году.

и противоминное оружие. В 1911 году был создан специальный минный отдел, на который возлагались дальнейшая разработка, изготовление минноторпедного оружия и средств борьбы с ними.

И Россия преуспела в этом вопросе. К началу Первой мировой войны были спроектированы и построены тральщики, минные заградители, изобретены глубинные бомбы, противолодочные сети. Большое развитие получило радио, вскоре ставшее основным средством связи флота и сухопутной армии. Были созданы теория артиллерийской и торпедной стрельбы, способы использования минного оружия.

Развитие минноторпедного оружия заставило моряков искать возможности защиты своих военно-морских баз и портов от нападения противника. Уже в 1904 году в бухте Владивостока было поставлено специальное сетевое заграждение, перекрывшее всю толщу воды от поверхности моря до грунта.

С 1907 года на флоте начала создаваться и служба наблюдения и связи (СНиС). На берегах строились сигнально-наблюдательные вышки, данные с которых по средствам связи поступали командованию флотом. Уже в период Первой мировой войны на побережье Балтийского и Черного морей была развернута целая сеть радиотелеграфных станций, а к концу войны радиосвязь имелась на всех постах СНиС.

Велась на российском флоте и радиоразведка противника, прослушивание и пеленгование его станций.

Важным историческим событием стало появление в России морской авиации, инициатором которой были адмиралы и офицеры флота. Существовавшие в составе флота воздухоплавательные отряды (предназначавшиеся для ведения морской разведки и воздушного заграждения) уже были не в состоянии справиться с возложенными на них задачами. Требовались более сильные средства для защиты и предупреждения своих кораблей о появлении неприятеля. И в 1911 году за границей было куплено несколько гидросамолетов.

В этом же году конструктором Я.М. Гаккелем был создан первый отечественный гидроплан, ас 1913 года в России началось серийное строительство отечественных летающих лодок конструкции В.А. Лебедева, И.И. Сикорского, Д.П. Григоровича. Это позволило в 1912–1914 годах создать первые авиационные отряды на Балтийском и Черном морях, и уже к 1915 году на Балтике насчитывалось 47, а на Черном море — 30 гидросамолетов. Отряды, морских гидропланов были созданы также на Каспийском море и на Дальнем Востоке.

С 1914 года начались разработки по определению роли и места появившейся морской авиации в войне на море. 29 августа 1914 года в действие вводится «Положение о службе авиации в службе связи», которое закрепило организационное включение морской авиации в состав флота. Основной задачей, возлагаемой на морскую авиацию, являлось ведение наблюдения за морем, уведомление о появлении и направлении движения неприятельских кораблей. Но вскоре с возрастанием возможностей морской авиации взгляды на ее применение значительно расширились.

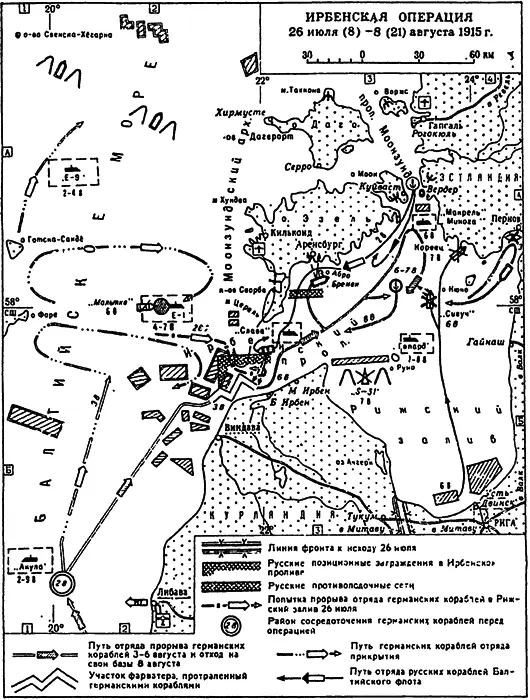

Происходило и дальнейшее укрепление береговой артиллерии. К началу Первой мировой войны в Финском заливе был создан мощный заслон возможному продвижению вражеских кораблей, состоящий из береговых батарей, установленных на Моонзундских и Аландских островах, и нескольких полос минных заграждений. Сильную оборонительную позицию представляли артиллерийские батареи Кронштадтской крепости, фортов Красная Горка и Серая Лошадь.

Таким образом, уже тогда в российском флоте была определена необходимость создания на главных морских театрах глубинной обороны, состоящей из укрепленных районов и минно-артиллерийских позиций.

Вспыхнувшая Первая мировая война втянула в свою орбиту многие страны мира и охватила Европейский, Азиатский и Африканский континенты, Атлантический, Тихий, Индийский и Ледовитый океаны, многие морские и речные театры военных действий. Россия вступила в войну, имея в своем составе 9 линейных кораблей, 14 крейсеров, 66 эсминцев и миноносцев, 36 подводных лодок, большая часть которых базировалась на Балтике.

Стратегическое применение российского флота в ходе начавшихся боевых действий исходило, главным образом, из задач, стоящих перед сухопутной армией. Балтийский и Черноморский флоты обеспечивали прикрытие ее приморских флангов, осуществляли артиллерийскую поддержку своих войск, вели борьбу на коммуникациях противника и прикрывали свои базы и коммуникации.

Уступая по силам Германии, Балтийский флот сумел надежно обеспечить устойчивость правого фланга сухопутных войск России и успешно действовал при проведении блокадных действий в южной части Балтийского моря.

Через некоторое время и Черноморский флот, усиленный новыми кораблями, сумел заблокировать действия надводных кораблей германо-турецкого флота, значительно сократив морские перевозки противника и оказывая артиллерийскую поддержку частям Кавказского фронта.

Широкое применение в годы войны получили минное оружие и действия подводных лодок. В ходе войны русские моряки очень успешно провели постановки минных заграждений у берегов Германии, что заставило ее морское командование в начале 1915 года на некоторое время отказаться от активных боевых действий на Балтике.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: