Руслан Иринархов - РКВМФ перед грозным испытанием

- Название:РКВМФ перед грозным испытанием

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Харвест

- Год:2008

- Город:Мн.

- ISBN:978-985-16-5286-6

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Руслан Иринархов - РКВМФ перед грозным испытанием краткое содержание

В настоящем издании представлен обширный фактический материал, включающий сведения об истории создания и развития Рабоче-Крестьянского Военно-Морского Флота. Особое место в книге уделено освещению предвоенного периода в его жизни. Автором предпринята попытка на основе имеющегося архивного материала и воспоминаний непосредственных участников боевых действий на различных морских театрах страны проанализировать состояние и уровень подготовки советских флотов и флотилий, их боевую готовность к отражению возможной агрессии. Автор аргументированно высказывает ряд принципиально новых оценок, в корне отличающихся от общеизвестной трактовки некоторых событий начала Великой Отечественной войны.

В книге содержится большое количество архивных документов, карт, схем, рисунков и таблиц. Предназначена для читателей, интересующихся историей российского флота.

РКВМФ перед грозным испытанием - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Особенностью обороны полуострова являлось то обстоятельство, что Ханко был связан с территорией Финляндии перешейком, что потребовало создания на нем сильных укреплений и наличия сухопутных частей. И это было выполнено. База имела полевую, стационарную и железнодорожную артиллерию, морскую авиацию и легкие силы флота. На полуострове разместилась 8-я отдельная стрелковая бригада, усиленная артиллерией и даже танками.

Была укреплена и инженерная оборона. На перешейке установили проволочные заграждения в пять, а местами и в шесть кольев, минные поля, вырыли противотанковый ров, от берега до берега отрыли траншеи, оборудовали 190 дзотов и несколько огневых позиций артиллерии. Ханко был готов встретить нападение врага, что и показали начавшиеся вскоре боевые действия.

В предвоенные годы в стране была проделана огромная работа по созданию расширенной системы и улучшения базирования флота, по строительству новых и реконструкции уже имевшихся военно-морских баз. В конце 1939 года в системе Наркомстроя было создано Главное управление специального гидростроительства, которое сосредоточило в своих руках все работы по реконструкции основных баз флота на всех морских театрах страны. Тогда же приказом наркома флота было объявлено «Временное положение о Главном управлении портов ВМФ». И уже в январе—феврале 1940 года началось формирование военно-морских баз в основных пунктах базирования флотов: Северного — в Полярном, Балтийского — в Таллинне, Черноморского — в Севастополе, Тихоокеанского — во Владивостоке.

И это была действительно сложная задача. Военно-морская база должна была выполнять широкий круг задач, включавший:

— обеспечение базирования сил флота в данной базе;

— всестороннее материально-техническое обеспечение базирующихся соединений и частей;

— обеспечение боевой подготовки соединений флота оборудованием специальных полигонов и охраны отведенных для этих целей районов.

Для выполнения поставленных перед ней задач военно-морская база должна была иметь в своем составе: рейды и гавани с оградительными и причальными сооружениями для стоянки кораблей, приема всех видов материально-технического снабжения; различные вспомогательные суда и базовые плавучие средства; средства для буксировки кораблей, разводки и заводки боновых [107] Боны — плавучие заграждения из бревен, металлических сооружений и сетей для защиты мест стоянки кораблей от подводных лодок, торпед и мин противника.

заграждений, проведения аварийных работ; склады; судоподъемные устройства (доки, слипы [108] Слип — береговое сооружение для спуска на воду или подъема из воды кораблей по наклонным рельсовым путям с помощью тележек, лебедок и тросов.

и т.д.), заводы и мастерские для ремонта кораблей, их вооружения и специальной техники; радиоцентры, телефонные и радиотехнические станции, другие средства управления и связи; жилые дома, казармы, госпитали; достаточное количество транспортных путей.

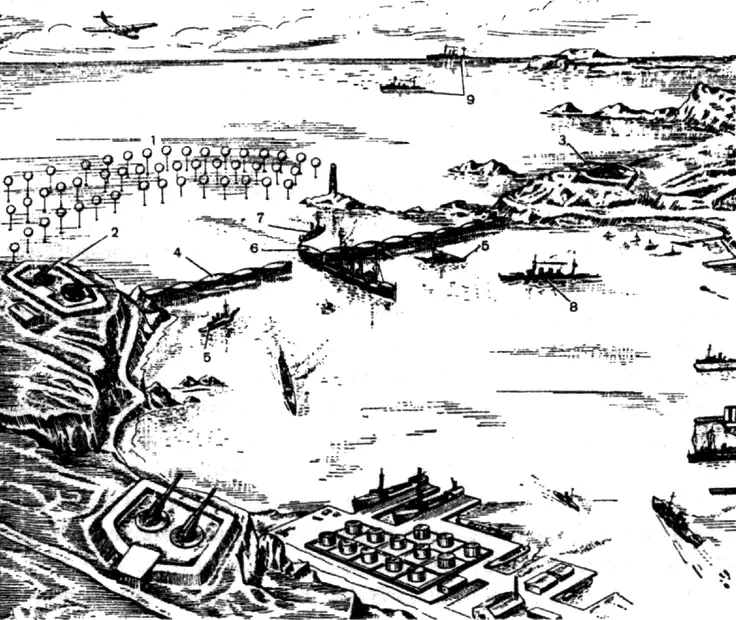

Перед войной считалось, что оборона военно-морской базы должна быть надежно обеспечена с моря, суши и воздуха для защиты как самой базы, так и кораблей, стоящих в гаванях и на рейдах; носить активный характер и осуществляться всеми видами вооруженных сил (флотом, армией, авиацией и ПВО).

Руководством страны и ВМФ был сделан правильный вывод, что строительство военно-морских баз не должно отставать от строительства самого флота. При отсутствии сильного линейного флота наилучшей защитой базы от обстрелов с моря считалось комплексное применение всех имевшихся в распоряжении ее командования артиллерийских, авиационных и минных средств.

Сухопутный фронт обороны базы должен был представлять собой систему укрепленного района, имевшего постоянный гарнизон полевых войск. Защиту военно-морских баз от воздушного нападения противника должны были осуществлять истребительная авиация флота, ПВО базы (зенитная артиллерия и пулеметные батареи) и кораблей, радиотехнические и визуальные средства своевременного обнаружения воздушных целей. Немаловажное значение уделялось возведению защищенных укрытий для личного состава и маскировки боевой техники.

Для защиты базы и кораблей от воздействия низколетящих и пикирующих самолетов противника в ее районе поднимались аэростаты заграждения, которые располагались в шахматном порядке или по кольцевым контурам прикрываемого объекта. Как правило, ставилось около 10 тросов на 1 км, которые поднимали аэростат на высоту до 4500 м.

Безопасность военно-морской базы со стороны моря обеспечивала охрана водного района (ОВР) базы, включавшая в свой состав тральщики, сторожевые корабли, малые охотники за подводными лодками, сетевые заграждения и вспомогательные суда, несущие рейдовую службу. ОВР базы должна была обеспечить выполнение следующих задач:

— в тесном взаимодействии с береговой обороной обезопасить базу и находящиеся в ней корабли от внезапных ударов противника;

— обеспечивать безопасный выход кораблей и судов из базы, их переход и возвращение;

— осуществлять противолодочную, противокатерную и противоминную оборону;

— осуществлять необходимую постановку минных заграждений;

— нести корабельные дозоры.

Для выполнения этих задач командиру охраны водного района оперативно подчинялись эскадрильи самолетов-разведчиков, малые подводные лодки, развернутые на ближних подступах к базе, береговые батареи малого и среднего калибра, входившие в систему обороны военно-морской базы.

Задача своевременного обнаружения противника возлагалась на выделенные дозорные корабли, посты СНиС и ВНОС, звукоулавливатели и в ночное время прожектора. При прорыве кораблей противника через наши минные заграждения командир охраны водного района должен был организовать взаимодействие береговой обороны, торпедных катеров, авиации и их силами немедленно ликвидировать возникшую опасность.

К началу Великой Отечественной войны все военно-морские базы испытывали недостаток сил и средств ПВО, но не надо забывать, что находившиеся в них корабли тоже имели свои зенитные средства, позволявшие значительно усилить противовоздушную оборону объектов флота.

Особенно широкий размах строительство военно-морских баз получило на Балтике. В соответствии с приказом наркома ВМФ от 31 января 1940 года создаются Балтийская и Либавская военно-морские базы, предусматривавшие основное базирование кораблей Краснознаменного Балтийского флота в порту Палдиски. Но этот порт имел целый ряд серьезных недостатков, снижающих его значение. К ним относились:

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: