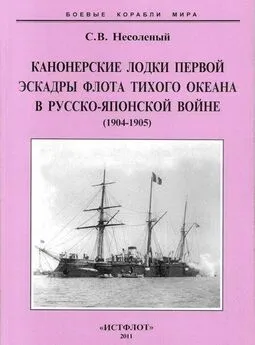

Сергей Несоленый - Канонерские лодки первой эскадры флота Тихого океана в русско-японской войне (1904-0905)

- Название:Канонерские лодки первой эскадры флота Тихого океана в русско-японской войне (1904-0905)

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:АНО «ИСТФЛОТ»

- Год:2011

- Город:С-Пб.

- ISBN:978-5-98830-55-0

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Сергей Несоленый - Канонерские лодки первой эскадры флота Тихого океана в русско-японской войне (1904-0905) краткое содержание

Из семи канонерских лодок русского Тихоокеанского флота уцелела лишь одна – “Манджур”, остальные погибли, но ни одна не плавала впоследствии под флагом врага. Однако именно канонерские лодки Порт-Артура были обделены вниманием историков – им посвящена монография историка Н.Н. Афонина и ряд статей в периодических изданиях. Книга прекрасно издана, содержит ценнейший иллюстративный и фактический материал, но, к сожалению, слишком кратко описывает их проектирование, постройку и службу. Кроме того, историю проектирования и постройки канонерских лодок типа “Бобр”, “Кореец” и “Гремящий” рассматривал P.M. Мельников в своей работе “История отечественного судостроения” (СПб., 1996), но опять же очень кратко.

Поэтому автор попытается более подробно описать историю маленьких героических кораблей, долго служивших Отечеству в водах Тихого океана и там нашедших себе могилу. При этом особое внимание мне хотелось бы уделить действию русских канонерок при подавлении волнений в Китае в 1900 году. Война в Китае советской исторической наукой была объявлена “несправедливой” и “захватнической”. Подвиги русских офицеров, солдат и матросов на долгое время были забыты, а сама война “фактически вычеркнута из народной памяти”.

Канонерские лодки первой эскадры флота Тихого океана в русско-японской войне (1904-0905) - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

На следующий день “Кореец” вместе с “Варягом” примет участие в бою, который станет легендарным. Перед боем на канонерке “срубят” до половины мачты, что должно было помешать наводчикам орудий на японских кораблях целиться в корабль. В ходе боя “Кореец”, шедший в кильватере “Варягу” поддерживал его огнём своих орудий, выпустив по врагу 22 8-ми дюймовых снаряда. 27 6-ти дюймовых и 3 9-ти фунтовых. В ходе боя в корабль не было ни одного попадания, было отмечено три недолёта, остальные неприятельские снаряды, выпущенные в лодку, давали перелёты. Потерь в личном составе не было {3}.

“Варяг” в течении боя, длившегося час (с 11ч 45 мин до 12ч 45 мин) выпустил по врагу 1105 снарядов: 425 6-ти дюймовых, 470 75-мм и 210 47-мм.

Японцы, по их данным в бою с русскими кораблями выпустили 419 снарядов (27- 203-мм (8 дюйм), 182 152-мм (6 дюйм), 71 120-мм и 139 76-мм) {4}.

Из-за полученных тяжёлых повреждений, “Варяг” вынужден был прекратить бой и вернуться на рейд Чемульпо, где крейсер был затоплен экипажем, а “Кореец” взорван. Впоследствии японцы поднимут “Варяг” и введут его в состав своего флота, а вот от “Корейца” после взрыва осталась только груда искорёженного металла и ничего сколь-нибудь ценного японцам с канонерской лодки не досталось.

До сих пор не поставлена точка в споре о результативности огня русских кораблей в этом бою.

По русским данным, были повреждены по-меньшей мере два японских крейсера. Японцы, напротив, в своей официальной истории войны на море утверждают: “В этом бою неприятельские снаряды ни разу на попали в наши суда и мы не понесли ни малейших потерь” {5}.

Многими исследователями было отмечено, что “Описание военных действий на море в 37-38 гг. Мейдзи” грешит неточностями, умолчанием неудобных для Японии фактов, а часто и откровенной фальсификацией и дезинформацией. Тем не менее, почему-то до сих пор некоторые отечественные историки склонны безоговорочно доверять именно японской версии войны на море.

Особенно разгромной критике подвергает командира “Варяга” известный российский историк А.Б. Широкорад в своей работе “Русско-японская война 1904-1905 гг.” (Минск, 2003).

Господину Широкораду “непонятно, куда “Варяг” выпустил 1105 снарядов, в том числе 425 снарядов калибра 152-мм, раз японская эскадра потерь не имела” {6}. Свидетельства русских участников боя и иностранных источников о повреждении, по меньшей мере, 2 японских крейсеров, А.Б. Широкорад, очевидно, не считает заслуживающими доверия. Он даёт волю своей фантазии, расписывая читателю, как должен был бы действовать командир “Варяга” и, утверждая, что “грамотные” (на его взгляд) действия В.Ф. Руднева могли бы оказать серьёзное влияние на весь последующий ход войны. На бой же В.Ф. Руднев повёл “Варяг” лишь с целью “оправдаться перед начальством” {7}.

Главное обвинение в адрес командира “Варяга” – то, что он не оказал вооружённое сопротивление японцам, когда те высаживали вечером 26 января в Чемульпо десант. Но перед тем как начать сыпать обвинения, господин Широкорад должен был бы ознакомиться с инструкциями, которые капитан “Варяга” получил при уходе из Порт-Артура. А в них, в частности, говорилось, что В.Ф. Руднев был обязан “Не препятствовать высадке японских войск, если бы таковая совершилась до объявления войны” и “ни в каком случае не уходить из Чемульпо без приказания, которое будет передано тем или другим способом” {8}. Эти инструкции были равносильны приказу. А.Б. Широкорад обвиняет В.Ф. Руднева в том, что у него “не хватило смелости” нарушить приказ.

Это бессмысленное обвинение, долг любого военного – выполнять, причём беспрекословно, отданный приказ, невзирая на обстоятельства и возможные последствия. Когда японцы высаживали в Чемульпо десант, В.Ф. Руднев уже знал о разрыве дипломатических отношений с Японией, но, согласно международным нормам, это ещё не означало войны. Считали, что это ещё одна попытка путём шантажа склонить Россию к ещё большим уступкам. Официальное объявление Японией войны России последует лишь после начала военных действий. Если бы В.Ф. Руднев нарушил отданные ему инструкции и силой попытался бы воспрепятствовать высадке десанта, это дало бы японцам повод обвинить русских в развязывании войны. Руднев же прекрасно понимал, что правительство России стремилось любыми путями если и не предотвратить, то, во всяком случае, оттянуть начало войны, к которой наша страна была ещё не готова.

Лучше всего позицию Российского правительства демонстрирует секретная телеграмма императора Николая II наместнику царя на Дальнем Востоке адмиралу Е.И. Алексееву, посланная из Дармштадта, 22 сентября 1903 года: “Слухи о готовящейся высадке японских войск в Корее подтверждаются со всех сторон. По-видимому, Токийское правительство заботится дать этой мере окраску протеста против продолжения Россией оккупации Манчжурии далее условленного с Китаем срока. Тем не менее весьма желательно придти с Японией к действительному соглашению на основании выработанного Вами с бароном Розеном контр-проекта. В сущности проникновение японцев в южную и даже среднюю часть Корейского полуострова может только ослабить их со временем.

Занятие японским войском всей местности от Сеула до Ялу было бы конечно гораздо неприятнее, но и в этом случае не следует горячиться, а напротив избегать всего что могло бы вызвать столкновение. Я убеждён, что Вы исполните Моё горячее желание избавить Россию от ужасов тяжёлой войны, особенно для неё бедственной при нынешних обстоятельствах. Надеюсь, что прекращая, к сожалению, переговоры в Пекине. Вы не упускаете из виду необходимость направить все усилия к полюбовному урегулированию наших отношений с Китаем. Иметь ожесточённого соседа на громадном протяжении нашей границы тем более опасно, что со стороны Японии и других держав мы можем только ждать во всём самого враждебного России воздействия” {9}.

Итак, русское правительство готово было смириться с оккупацией Японией Кореи, лишь бы избежать войны. Зная об этом, В.Ф. Руднев не мог предпринять враждебных действий, когда вечером 26 января на его глазах высаживались в Чемульпо японские войска.

Утром 26 января на русском пароходе “Сунгари” прибыл в Чемульпо американский военный агент (в 8.40 утра), который сообщил, что война начнётся на следующий день, но об этом В.Ф. Рудневу стало известно лишь 27 января, после окончания высадки японского десанта {10}.

Надо сказать, что командир “Варяга” выразил протест против действий японцев старшему на рейде капитану 1-го ранга Бэйли (командир английского крейсера “Talbot”), который незамедлительно связался с командующим японской эскадрой контр-адмиралом Уриу. Последний, в свою очередь, заверил его, что японские корабли не собираются никого атаковать {11}. По поводу же атаки японскими миноносцами канонерской лодки “Кореец” японский командующий заявил, “что ничего не знает, это недоразумение, и, вероятно, ничего даже не было” {12}. Английский капитан прямо заявил, что первый откроет огонь по кораблю любой нации, который начнёт стрелять. Что мог предпринять в такой ситуации В.Ф. Руднев?

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Юрий Соколов - Войны с Японией [От поражения к Победе. К 110-летию окончания Русско-японской войны 1904–1905 гг. и к 70-летию окончания Советско-японской войны 1945 г.]](/books/1079664/yurij-sokolov-vojny-s-yaponiej-ot-porazheniya-k-pobede-k-110-letiyu-okonchaniya-russko-yaponskoj-vojny-1904-1905-gg-i-k-70-letiyu-okonchaniya-sovetsko-yapons.webp)