Борис Галенин - Цусима — знамение конца русской истории. Скрываемые причины общеизвестных событий. Военно-историческое расследование. Том II

- Название:Цусима — знамение конца русской истории. Скрываемые причины общеизвестных событий. Военно-историческое расследование. Том II

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Крафт+

- Год:2010

- Город:М.

- ISBN:978-5-93675-166-0

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Борис Галенин - Цусима — знамение конца русской истории. Скрываемые причины общеизвестных событий. Военно-историческое расследование. Том II краткое содержание

Цусимское сражение — ключевой фактор русской и мировой истории, ее точка ветвления. Для прояснения весьма специфических черт Цусимского боя подробно рассмотрены все значительные боевые действия русского флота в войну 1904-1905 годов.

В работе восстановлено действительное развитие событий при Цусиме, в том числе графически воссоздана начальная фаза боя, что можно рассматривать как новое слово в историографии военно-морских сражений и серьезное научное открытие.

Результатом проведенного расследования стал вывод, что Цусимский бой, во всяком случае его завязка — первый удар русской эскадры, является несомненной тактической победой русского флота. А Цусима в целом — победой русского воинского духа, не сломленного никакими материальными факторами.

Первыми осознали и поняли это японские адмиралы, исказив и извратив в своих донесениях и схемах правду о начале боя. В свете скрываемой до сих пор от мира правды можно понять, почему морской министр победоносной Японии — уже после Цусимы! — отчаянно подталкивал свое правительство «к уступкам во имя заключения мира».

В заключение трилогии показано истинное значение русско-японской войны в нашей истории как последней победы Святой Руси.

Книга печатается в авторской редакции.

Цусима — знамение конца русской истории. Скрываемые причины общеизвестных событий. Военно-историческое расследование. Том II - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Нет худа без добра!

По крайней мере, после ознакомления с такой инструкцией все ответы на вопросы типа, почему адмирал Скрыдлов лоббировал генерала Куропаткина на пост Командующего Маньчжурской армией и какие силы лоббировали его самого на пост Командующего Тихоокеанским флотом, почему в Порт-Артур опоздал, а потом категорически отказывался отправиться туда, становятся ясны, прозрачны и очевидны.

И становится вовсе понятно, почему, когда единственный непобежденный даже формально в той войне русский адмирал привел в октябре 1906 года свой многострадальный крейсерский отряд в Либаву, непотопимый на суше адмирал Скрыдлов добился для Иессена Высочайшего выговора по результатам инспекторского смотра! Герою боя 1 августа в Корейском проливе ставилось в вину, что он «не поставил себе целью создать из судов отряда внушительную военную силу»!

В результате самый вероятный кандидат на пост Командующего возрождающимся Балтфлотом, оскорбленный, немедленно подал в отставку. Осенью того же года, пребывая в должности младшего флагмана Балтийского флота, контр-адмирал К.П. Иессен был произведен в вице-адмиралы и уволен «по болезни… от службы, с мундиром и пенсией».

И если с ролью в этом деле адмирала Скрыдлова все, в общем, ясно-понятно [110] В аннотации в инете к мемуарам сына адмирала Н.И. Скрыдлова воспитанника Пажеского корпуса А.Н. Мишанина-Скрыдлова (Россия белая, Россия красная. М., 2007) отмечается, что А.Н. «находился всецело под влиянием либеральных настроений, царивших в его семье». Насчет «либеральных» — еще мягко очень сказано, мемуарчики еще те! Напомним, что слово «либеральный» в контексте умонастроений нашей достойной интеллигенции тех времен можно смело считать эвфемизмом слова «масонский». Далее см. в Книге 2 о генерале Куропаткине.

, то роль адмирала Бирилева, как и в случае с отставкой контр-адмирала Руднева, темна. То, что Руднева подставили, чтобы удалить преданного человека от Императора, мне всегда было ясно, а после истории с Иессеном стало несомненно.

Так Россия лишилась в лице вице-адмирала Карла Петровича Иессена еще одного очевидно талантливого и верного Царю и Отечеству боевого адмирала. Верных людей старались с Государем не оставлять. Уэке в отставке адмирал Иессен состоял членом Комитета по сооружению храма-памятника морякам, погибшим в войне с Японией («Спас на Водах»). В 1918 году был расстрелян большевиками в Петрограде как «офицер, патриот и монархист».

Силы сторон

Главные силы Камимура — броненосные крейсера «Идзумо», «Ивате», «Якумо», «Адзума» — были не только быстроходнее, лучше бронированы, но и в принципе предназначены для эскадренного боя в отличие от русских рейдеров.

Не защищенная, как и на «Варяге», броней артиллерия главного калибра на наших крейсерах была расположена так, что при равном с японскими крейсерами числе 8-дюймовых орудий на каждом русском крейсере неприятель, заняв позицию слева или справа от наших кораблей, исключал тем самым участие в бою 50% их орудий.

То есть в бортовом залпе 8-дюймовых орудий японская эскадра превышала нашу почти в 3 раза, а если учесть разницу в количестве и качестве взрывчатого вещества в снарядах, то опять получим привычное 15–30-кратное превосходство.

Дальность стрельбы орудий тоже была не в пользу русской артиллерии. Причем не только для башенных японских 8-дюймовых орудий, имеющих большие, чем палубные русские установки, углы возвышения. Такое же различие в характеристиках было и у 6-дюймовых орудий.

«При расстоянии в начале боя более 50 кабельтовых, — пишет в рапорте адмирал Иессен, — у наших 6-дюймовых орудий все время получались недолеты, между тем как японские 6-дюймовые снаряды все время попадали и давали даже перелеты».

Поход и бой

Крейсер «Россия» под флагом контр-адмирала Иессена, а с ним одновременно «Громобой» и «Рюрик», снялся с якоря в 5 часов 30 минут 30 июля. Что опять же характерно, почти сразу после того как крейсера покинули базу, командование флотом узнало, что прорыв 1-й эскадры не удался, и сделало попытку возвратить отряд. Но посланный вдогонку миноносец корабли не обнаружил.

В 9 часов 30 минут личный состав отряда узнал о цели выхода в море, сохранявшейся до этого в тайне.

В 4 часа 30 минут утра 1 августа 1904 года отряд пришел к месту, назначенному Командующим флотом. Повернули на запад, чтобы, крейсируя на параллели Фузана, согласно полученным указаниям, поджидать 1-ю эскадру. Спустя 10 минут после поворота в неясном еще рассвете увидели справа впереди траверза силуэты шедших с севера кораблей. Это была эскадра броненосных крейсеров вице-адмирала Камимура.

Ловушка, столь тщательная подстроенная эскадре-невидимке собственным руководством, готова была захлопнуться.

Прелюдия Цусимы: прорыв возможен!

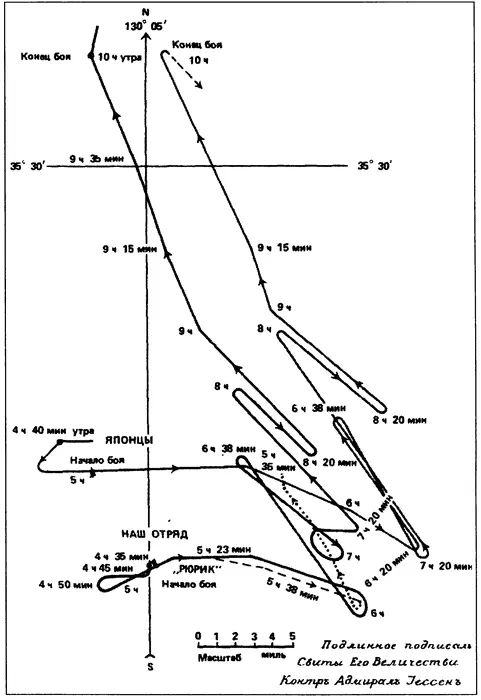

Путь на Владивосток был перекрыт. Противник был быстроходнее и несравним по мощности артогня. Предстоял бой. Обратите внимание на приводимую схему. Удивительным образом до сих пор не замечено, что в этом бою в миниатюре воспроизведена ситуация боя 14 мая 1905 года. Русской, очевидно более слабой, эскадре надлежит прорваться во Владивосток, а путь с севера перекрывает более мощная и быстроходная эскадра японская.

И что же. В результате 5-часового ожесточенного артиллерийского боя наша эскадра прорвалась во Владивосток!Да, потеряв один корабль — треть эскадры, и понеся значительные потери в личном составе, но прорвалась! За подробностями боя отсылаю к подробнейшему его исследованию И.М. Кокцинским, где с очевидностью показано тактическое мастерство русского адмирала, намного превосходящее таковое адмирала японского [111] Полный текст книги Кокцинского есть в инете. Равно как и Егорьева. У любознательных — все возможности. Выводы Кокцинского частично воспроизведены в наших дальнейших рассуждениях.

.

Впрочем, после изучения боя 28 июля последнее нас удивить не может. Если уж русский штабной адмирал-«не флотоводец» Вильгельм Карлович Витгефт в легкую переиграл кандидата в японские Нельсоны, лишь — по скрытым до сих пор от нас причинам — не докончив разгром главных сил Соединенного флота, то что уж говорить о русском боевом адмирале Карле Петровиче Иессене.

Схема боя 1 августа 1904 года. Составлена в штабе адмирала Иессена сразу после сражения

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: