Данкан Б. Кэмпбелл - Искусство осады. Знаменитые штурмы и осады Античности

- Название:Искусство осады. Знаменитые штурмы и осады Античности

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Эксмо

- Год:2008

- Город:М.

- ISBN:978-5-699-27073-6

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Данкан Б. Кэмпбелл - Искусство осады. Знаменитые штурмы и осады Античности краткое содержание

Великолепно проиллюстрированное издание, посвященное искусству осады городов и крепостей с VI века до н.э. до IV века н.э. Интересный и захватывающий рассказ о грандиозных осадах и штурмах ассирийцев, персов, греков, карфагенян и римлян.

Карты и схемы фортификационных сооружений и крепостей, основанные на археологических исследованиях.

Раскрывается огромное влияние осадного искусства на развитие науки и появление великих изобретений и открытий.

Самые подробные и точные реконструкции таранов, осадных башен, катапульт, баллист и онагров.

Искусство осады. Знаменитые штурмы и осады Античности - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

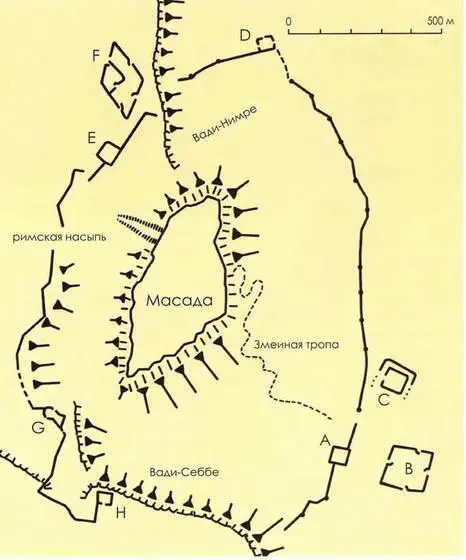

Равный ему по размеру лагерь Е, судя по всему, играл ту же роль на западе. Меньшие по размеру лагеря: A и D на востоке и G и H на западе, видимо, вмещали по 200–300 воинов. Даже сейчас, находясь на месте осады, можно оценить роль небольшого лагеря Я, расположенного высоко на скалах к югу, в качестве наблюдательного пункта, подобно Каньялу при Нуманции.

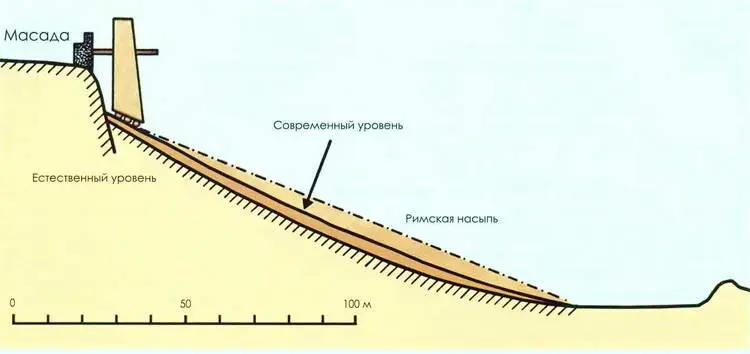

Обложив вражескую крепость со всех сторон, Сильва перешел к следующей фазе осады, начав строить насыпь. Опять же это была проверенная временем широко распространенная тактика, но объем подготовительной работы покажется современному человеку просто невероятным. Иосиф пишет, что Сильва нашел только один участок, способный выдержать вес насыпи, а именно Левкой («белое место»), которое он описывает как «очень широкий скальный отрог, лежащий на 300 локтей (450 футов, или 135 м) ниже горы Масада» (Иосиф 7.305). Когда Шультен в 1932 году исследовал окрестности, с ним был генерал Адольф Ламерер, который предположил, что римляне просто построили каркас своей насыпи на существующем отроге, идущем от подножия горы Масада. Теперь это доказано геологом Дэном Джиллом, который установил, что теперешняя выпуклость на склоне есть естественный выход мела, а на нем находится слой слежавшихся обломков, толщиной от 13 до 16 футов (4–5 м). Резко выделяющийся цвет меловой породы подсказывает, что это и есть «белое место» Иосифа (хотя лежит оно на 300 футов ниже плато, а не на 300 локтей). Иосиф так описывает строительство насыпи:

«Взойдя на эту скалу и заняв ее, Сильва приказал построить насыпь. Множество воинов работало с большим рвением, так что насыпь выросла до 200 локтей (300 футов, или 90 м). Но он решил, что она недостаточно прочна и велика, чтобы служить основанием для машин, поэтому сверху положили слой больших валунов, плотно подогнав их друг к другу, на 50 локтей (75 футов, или 22 м) по высоте и ширине» (Иосиф 7.306–307).

Никаких признаков этого верхнего слоя не было найдено. Иногда в этом описании видят отдельную площадку наверху насыпи, но осадная башня Сильвы требовала ровного подъездного пути до самой стены. Предположение Хоукса о мощенной камнем дороге, идущей до верха насыпи, наиболее вероятно, но размеры Иосифа весьма спорны, если только его слова «200 локтей» не относятся к самому отрогу, а «50 локтей» — к слою, наваленному римлянами сверху.

Но Джилл предположил, что изначально искусственный слой достигал в среднем 8 м толщины (примерно 6 м по хребту и 10 м по склонам), создавая ровную дорогу, которая в своей высшей точке была на 12 м ниже вершины горы Масада. Несомненно, что именно этим объясняется та невероятная высота, которую Иосиф приписывает осадной башне Сильвы; при высоте 60 локтей (27 м) она была значительно выше, чем предыдущие римские башни, но именно за счет этого она на 10 м возвышалась над стенами крепости.

Обитая железными листами башня была, по словам Иосифа, оснащена катапультами и, видимо, имела также таран, которым Сильва, наконец, начал пробивать стену. Но было хорошо известно, что тараны лучше всего работают против каменных стен, выбивая отдельные блоки и расшатывая всю конструкцию, так что когда римлянам удалось пробить стену крепости, защитники возвели земляной вал с деревянным частоколом, против которого таран был бессилен. Как пишет Иосиф, «удары машины были слабыми, потому что направлены были против материала, который поддавался и трамбовался с каждым ударом, становясь в результате только крепче» (Иосиф 7.314). Тогда Сильва прибег к старому как мир приему — он поджег деревянные конструкции. Но на следующий день, когда его войска вошли в Масаду, то обнаружили, что защитники крепости совершили массовое самоубийство.

Современные ученые часто считают этот период высшей точкой в развитии осадного дела Древнего мира, хотя в осадах Суллы или Цезаря нельзя увидеть никакого особого превосходства над осадами других эпох. Например, Марсден считает решающим фактором победы в Иотапате те 160 артиллерийских снарядов, которые Веспасиан обрушил на город, и действительно, не говоря о прямом действии обстрела, его психологическое воздействие неизбежно должно было поддержать дух наступающих, так же как и подорвать уверенность защитников. Но тактике того периода можно легко найти параллели в осадах древности. Сложные приготовления к осаде Иотапаты напоминают работы Цезаря при Аварике, отчаянные стычки на улицах Гамалы похожи на сопротивление, оказанное войскам Цезаря в Герговии. Окружная осадная стена при Масаде есть прямое подобие ограждения Сципионом Нуманции, а тактика Сильвы копирует тактику Цицерона при Пиндениссе.

Осады II века н.э.

Даже в периоды завоеваний, отмечающие правление таких императоров, как Траян (правил в 97–117 годах н.э.) и Септимий Север (правил в 193–211 годах н.э.), сообщения об осадах малочисленны и далеко отстоят друг от друга по времени. Это не значит, что осад не происходило, просто до нас не дошли соответствующие исторические свидетельства. Например, Траянская колонна в Риме содержит сцены нападения племен даков на римские укрепления и сцены осады римлянами дакийских горных крепостей, а на колонне Марка Аврелия изображено, как легионеры грабят германские деревни. И особенно жалко, что отсутствует полное описание эпической осады Византия между 193 и 195 годами н.э., когда защитники отбивались от подчиненного Северу военачальника, Л. Мария Максима.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: