Олег Пленков - «Гладиаторы» вермахта в действии

- Название:«Гладиаторы» вермахта в действии

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:ОЛМА Медиа Групп

- Год:2011

- Город:М.

- ISBN:978-5-373-01984-2

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Олег Пленков - «Гладиаторы» вермахта в действии краткое содержание

О.Ю. Пленков завершает свой фундаментальный труд по исследованию истории Третьего Рейха двухтомником, посвященным вермахту и войне. Исследование существа и проявлений национал-социализма, начинавшееся с рассмотрения государства, общества и культуры, заканчивается историей Второй мировой войны.

Самое важное в данной книге — анализ настроений и эмоций в немецком обществе и вермахте, а не специальные оценки характера и итогов тех или иных военных операций. Ракурс, выбранный автором, возможно, покажется необычным, поскольку в советские времена мы были приучены воспринимать войну только со стороны Красной армии. Попытки же объективно взглянуть на развитие войны были сильно затруднены, не говоря уже о том, чтобы осветить восприятие войны самими немцами.

«Гладиаторы» вермахта в действии - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Тем не менее Норвежская кампания была с блеском выиграна; уже в июне в Норвегии все было кончено, а англичане поспешно ретировались. Последовавший 9 апреля приказ Гитлера об упреждающем английскую высадку ударе по Норвегии и Дании никого в Германии не удивил. В речи по этому поводу Гитлер подчеркивал, что он только отвечает на агрессивные акции Черчилля. Быстрые и эффектные действия вермахта в Норвегии и Дании вызвали воодушевление в немецком обществе. СД в своих обзорах эволюции общественного мнения передавала, что воодушевление в немецком обществе было хотя и непродолжительным, но мощным {179} 179 Steiner М. G. Hitlers Krieg und die Deutschen. S. 123.

. То, что приподнятые настроения вскоре испарились и уступили место повседневным заботам и проблемам, а также помыслам о желанном мире [9] Гитлер с досадой читал страницы донесений СД о подобных настроениях немцев, ср.: Maser W. Das Regime. S. 244.

, доказывает, насколько настроения немецкого общества зависели от пропагандистских приемов и эффектных военных успехов. После норвежской операции больше всех в славе выиграл командир десантников генерал Дитль — в начальный период войны он стал одним из самых популярных военных героев. Солдаты любили этого офицера, он был фанатиком егерских частей, первым кавалером Рыцарского креста с Дубовыми листьями. Геббельсовская пропаганда вовсю использовала мотив превознесения военных героев для укрепления чувства национальной общности и «германского превосходства».

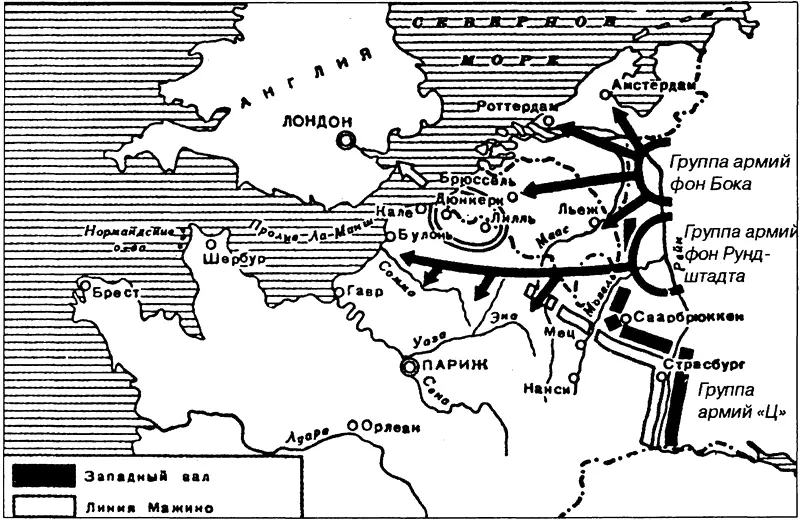

Для нападения на Францию генерал Манштейн предложил удар танковыми армиями через холмистые Арденны; в принципе, это соответствовало стратегии Шлиффена, преобразованной в план «серповидного разреза» (Sichelschnittplan — этот термин изобрел Уинстон Черчилль), утвержденный 24 февраля 1940 г. {180} 180 Herbst L. Das nationalsozialistische Deutschland 1933–1945. S. 306.

Сам Шлиффен, оправдывая радикализм своего плана, писал, что в «отчаянных ситуациях могут помочь только

Отчаянные Средства» (In verzweifelten Lagen können nur verzweifelte Mittel helfen), to есть он сознавал большую степень риска. Суть плана Шлиффена состояла в том, чтобы, оставив на западных границах относительно небольшое прикрытие, сосредоточить большую часть сил на правом фланге и, выйдя к Ла-Маншу, разрезать англо-франко-бельгийский фронт пополам и лишить его возможности маневрировать резервами.

Крупный немецкий историк Герхард Риттер, досконально изучивший план Шлиффена, пришел в свое время к мысли, что план этот вообще не был стопроцентным гарантом победы. Это было крайне дерзкое предприятие, успех которого зависел от многих случайностей. Схожим образом характеризовал план Эриха фон Манштейна современный историк, сотрудник военно-исторического ведомства бундесвера Карл-Хайнц Фризер в своей новаторской книге о походе вермахта 1940 г. В резюме к своему фундаментальному труду Фризер писал: «Западный поход вермахта не был запланирован, он являлся скорее отчаянной попыткой оперативными средствами выбраться из отчаянной стратегической ситуации. Так называемая «стратегия блицкрига» развивалась уже после похода 1940 г. Блицкриг не был причиной, он был следствием победы 1940 г. То, что к всеобщему удивлению удалось в мае 1940 г., представили как «тайну победы стратегии Гитлера, реализованную дивизиями вермахта» {181} 181 Frieser K.-H. Blitzkrieg-Legende. Der Westfeldzug 1940. München, 1996. S. 435.

. Командующий Кригсмарине Эрих Редер отмечал в мемуарах, что вся разведывательная информация указывала на неизбежность кровавых сражений в Западной Европе и предрекала возможность наступления лишь через значительный срок. В качестве самых смелых прогнозов высказывалось предположение, что вермахт сможет продвинуться до той же самой передовой линии, до которой немцы добрались в Первую мировую войну {182} 182 Редер Э. Гросс-адмирал. Воспоминания командующего ВМФ Третьего Рейха. С. 384.

.

Именно под влиянием школы Шлиффена возникла иллюзия, что стратегические цели можно решить оперативными средствами. Эта иллюзия имела следствием сведение стратегии к оперативному блицкригу, а оперативного мышления — к тактическому окружению (как во вторую Пуническую войну это сделал Ганнибал при Каннах). Фатальные следствия такого подхода проявились в начале Первой мировой войны после краха плана Шлиффена. Известный своим сарказмом генерал-полковник фон Зект сказал: «Лозунги и девизы — смертоносны. Ни один лозунг не имел более тлетворного воздействия, чем “Канны”» {183} 183 Seeekt H. von Gedanken eines Soldaten. Berlin, 1929. S. 12.

. Упомянутый немецкий историк Фризер в своей монографии пришел к выводу, что блицкриг не был политико-стратегическим, но преимущественно военно-тактическим феноменом, а сама идея блицкрига развивалась независимо от гитлеровских завоевательных планов {184} 184 См.: Frieser K.-H. Die deutsche Blitzkriege: operativer Trumph — strategische Tragädie. In: Müller R.-D., Volkmann H.-E. (Hg) Die Wehrmacht. Mythos und Realität. München, 1999. S. 183.

.

Сутью плана «серповидного разреза» было стремление косым (в отличие от прямого наступления на Париж) ударом отрезать британские и бельгийские части от левого (французского) фланга союзников. Все думали, что Арденны не годятся для крупных танковых операций, и первоначально немецкий Генштаб планировал удар через Льеж и Намюр по направлению к морю это также было повторением плана Шлиффена, так и не реализованного в Первую мировую войну. Стратегический смысл этого гениального, но весьма рискованного плана состоял в том, чтобы, пренебрегая опасностью французского удара на левом фланге (на Рейне) прямо в сердце Германии, сосредоточить все усилия на правом фланге и, сконцентрировав все возможные резервы именно на этом направлении, неуклонно двигаться к побережью, выход к которому отрезал главные силы противника от баз снабжения и оставлял их без тылов. У начальника германского Генштаба Мольтке-младшего на первом этапе Первой мировой войны не хватило выдержки, терпения, нервов и веры для того, чтобы твердо держаться установленных целей: снять несколько крупных немецких частей именно с правого фланга его заставило известие о вторжении двух русских армий (Самсонова и Ренненкампфа) в Восточную Пруссию в августе 1914 г. По всей видимости, именно этих дивизий немцам и не хватило в решающие дни сражения на Марне, а в Восточной Пруссии армия генерала Самсонова была окружена Гинденбургом под Танненбергом за неделю до прибытия и выгрузки снятых с правого немецкого фланга дивизий, то есть никакой потребности в ослаблении правового фланга у немцев не было. В Первую мировую войну за 4 года немцы не смогли прорвать французский фронт, а в мае 1940 г. это удалось сделать за 4 дня. Того, что не получилось у кайзеровской армии за четыре года кровопролитнейших боев и ценой потери 1,8 миллиона солдат, вермахт сделал за шесть недель и ценой 27 024 жизней {185} 185 Peters L. Volkslexikon Drittes Reiches. S. 851.

. «Серповидным разрезом» вермахт сразу отрезал 1,7 миллиона английских и французских солдат.

Интервал:

Закладка: