Геннадий Лукьянов - Накануне 22 июня. Был ли готов Советский Союз к войне?

- Название:Накануне 22 июня. Был ли готов Советский Союз к войне?

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Вече

- Год:2015

- Город:М.

- ISBN:978-5-4444-2767-5

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Геннадий Лукьянов - Накануне 22 июня. Был ли готов Советский Союз к войне? краткое содержание

Книга Г.В. Лукьянова посвящена анализу ситуации, сложившейся накануне 22 июня 1941 г., пониманию нацистской верхушкой характера предстоящей войны и оценке тех мер, которые были предприняты советскими руководителями на основании имеющейся у них обширной военно-политической информации по подготовке к фашистской агрессии. Значительное внимание автор уделяет вопросам боевой готовности как одному из решающих условий противодействия внешней агрессии и наиболее спорной проблеме, связанной с началом Великой Отечественной войны.

Накануне 22 июня. Был ли готов Советский Союз к войне? - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

1. В экипажи подбирать участников боев из госпиталей.

4. Сколько в учебных полках участников боев.

5. Удлинить сроки обучения танкистов.

Безусловно, образование и квалификация Сталина не позволяли ему понять, что победа фашистской Германии над Францией стала победой не лучшего оружия (у французов танки были лучше) и не большего количества боевой техники (у французов танков было больше), а лучшей тактики, лучшей организации, лучшей подготовки немецких командиров и солдат. Победа над Францией — это победа отваги, инициативы и дерзости немецких военных.

Но где же были «выдающиеся» военные начальники, включая и автора фундаментального научного труда «Мозг армии» Бориса Михайловича Шапошникова, где же была целая «плеяда» советских военных начальников, портреты которых с огромным количеством звезд и орденов на кителях висят сейчас в каждом военкомате? Именно они должны были увидеть, что Гитлер разбил французов и британцев не силой оружия, а силой тактики, умения, мастерства, организации и инициативы. И всем этим должностным лицам не надо было кивать на Сталина и убеждать его в прописных истинах, которые он и не обязан был знать. Им следовало исполнять свой долг и готовить штабы и войска в соответствии с новыми принципами ведения войны, а не по шаблонам времен Гражданской войны 1918 года.

Накопившиеся к июню 1941 года проблемы с кадрами к концу первого года войны стали настолько очевидны буквально всем и в первую очередь высшим военным начальникам, что назрела необходимость как-то все это объяснить. А теперь, уважаемый читатель, самое феноменальное открытие в подготовке кадров для танковых войск, которое сделал Сталин 15 апреля 1942 года. В телефонном разговоре с генералом Бирюковым он заявил буквально следующее [52]:

«В (танковые) школы нужно посылать людей, хорошо проверенных, знающих дело и имеющих опыт. “Вы, военные, в свое время загубили армию тем, что посылали в училища и управления разный хлам“».

Эти чудовищные откровения великолепно демонстрируют лицемерие и предательство Верховного главнокомандующего всеми вооруженными силами первой Страны Советов. Они идеально согласуются с расправой над генералом Павловым — командующий ЗапОВО, только он, а не Сталин виновен в разгроме советских войск в июне 1941 года. А сейчас выясняется, что Бирюков и другие добросовестные военные начальники виновны в том, что во главе танковых войск становится «всякий хлам», видимо, присланный в нашу страну Черчиллем и Рузвельтом.

В этой связи хочется напомнить всем историкам, восхваляющим или оправдывающим Сталина, что до 7 мая 1940 года наркомом обороны был автор книги «Сталин и Красная армия» [79] В этом «произведении» Ворошилов возвеличил Сталина как «самого выдающегося организатора побед Гражданской войны, как настоящего стратега, как обладающего гениальной прозорливостью первоклассного организатора и военного вождя».

, ближайший приспешник Сталина, а именно Ворошилов Климент Ефремович, который практически развалил подготовку кадров для вооруженных сил страны. И это понятно, потому, что функция палача у него отнимала почти все рабочее время: он подписал 185 так называемых расстрельных списков, по которым было истреблено более 18 тысяч ни в чем не повинных советских людей, в том числе и командиров Красной армии. И это, если не учитывать согласование многочисленных разнарядок по 1-й (расстрел) и 2-й категории (каторга или советский концлагерь) на сотни тысяч или даже миллионы человек.

Кроме того, за кадровую работу в советской армии отвечал небезызвестный Щаденко Ефим Афанасьевич, который в конце 1937 года был назначен заместителем наркома обороны и начальником Управления по командному и начальствующему составу РККА. Хотя этот руководитель даже на фоне бездарей отличался исключительной бездарностью, не говоря о других отвратительных качествах, его, тем не менее, Сталин во время войны поставил начальником Главного управления формирования и укомплектования войск Красной армии.

И вот их вклад в подготовку командиров и штабов в соответствии с новыми принципами ведения войны применительно к советским ВВС можно, например, понять по материалам, представленным в параграфе «Ноль без палочки», где отмечено, что одна из причин низкой эффективности действий советской авиации по немецкой авиабазе Хебуктен в Норвегии состоит в том, что «иногда нашим летчикам просто не хватало военного счастья». Столь удивительное объяснение неудач действий советских летчиков не должно вызвать у читателя сомнений в квалификации авторов такого экстраординарного вывода. Внимательное изучение материалов их исследования [51], особенно текста, написанного мелким шрифтом, позволяет выявить и более внятные причины, ключевыми из которых, как и ожидалось, оказались слабая штурманская подготовка экипажей и отсутствие сопровождения ударных группировок истребителями.

Наконец, Александр Заблотский и Роман Ларинцев приходят и к закономерному (и давно известному) выводу: залог успеха действий ударной авиации лежит в ее массированном применении по единому замыслу и плану [80] Собственно говоря, этот вывод вытекал еще из опыта Первой мировой войны. Начало же Второй мировой войны принесло убедительные подтверждения верности такого способа боевого применения ударной авиации.

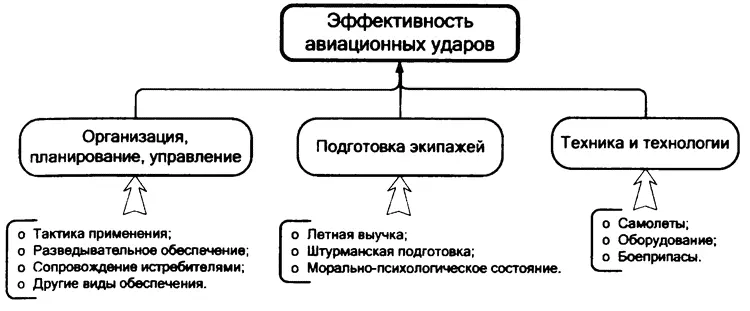

(точно так же как и с танками). Собрав все эти разрозненные выводы, оценки и заключения вместе и расставив приоритеты, можно построить научно обоснованную картину причинно-следственных связей эффективности применения ударной авиации, как это представлено на схеме ниже.

Беглый анализ представленной схемы позволяет прийти к вполне ожидаемому выводу: конечная цель, а именно успешные действия авиации, непосредственно и напрямую зависит от качества кадров, от стратегического кругозора и оперативного мышления военных начальников, подготовки штабов, выучки экипажей. Научный подход к изучению трагедии 22 июня вновь убедительно демонстрирует, что воюют не самолеты, авиационные бомбы, ракеты и торпеды, а воюют военные начальники, командиры и экипажи. Именно от них зависит и стратегический размах, и оперативный охват, и тактический успех.

Ограниченный стратегический кругозор и слабое оперативное мышление у советских военных начальников демонстрируют, в частности, ключевые моменты планирования действий боевой авиации на Севере. Так, в районе Киркенеса кроме немецкой авиабазы Хебуктен находился крупнейший в Европе железорудный обогатительный комбинат, который имел стратегическое значение для военной экономики фашистской Германии. Именно с этого комбината осуществлялись основные поставки обогащенной железной руды на немецкие металлургические предприятия. Для любого здравомыслящего человека, даже слабо представляющего роль стали в производстве вооружения, боевой техники и боеприпасов, логика подсказывала, что разрушение этого комбината должно стать первоочередной задачей и ее выполнение можно без сомнений сопоставить как минимум с успешной фронтовой операцией. Тем не менее, несмотря на столь очевидные логические умозаключения, обогатительный комбинат в Киркенесе оставался нетронутым до середины 1944 года. Он был разрушен советской авиацией только в июне — июле 1944 года, когда уход немцев из Киркенеса был уже решенным делом. В этот период следовало уже думать совершенно о другом, а именно, как не допустить разрушения этого комбината и как захватить его с наименьшими повреждениями, чтобы вывезти в СССР с этого предприятия оборудование в счет репараций. Совершенно ошеломляющий абсурд, который и нарочно не изобрести.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: