Алексей Исаев - Главные мифы о Второй Мировой

- Название:Главные мифы о Второй Мировой

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент Яуза

- Год:2017

- Город:Москва

- ISBN:978-5-9955-0948-6

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Алексей Исаев - Главные мифы о Второй Мировой краткое содержание

Ведущий российский военный историк Алексей Исаев разбирает наиболее нелепые мифы о самой большой войне в истории человечества: пресловутые «шмайсеры» и вездесущие пикирующие бомбардировщики, «неуязвимые» «тридцатьчетверки» и «тигры», «непреодолимая» линия Маннергейма, заоблачные счета асов Люфтваффе, реактивное «чудо-оружие», атаки в конном строю на танки и многое другое – эта книга не оставляет камня на камне от самых навязчивых штампов, искажающих память о Второй мировой, и восстанавливает подлинную историю решающей войны XX века.

Книга основана на бестселлере Алексея Исаева «10 мифов о Второй мировой», выдержавшем 7 переизданий. Автор частично исправил и существенно дополнил первоначальный текст.

Главные мифы о Второй Мировой - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

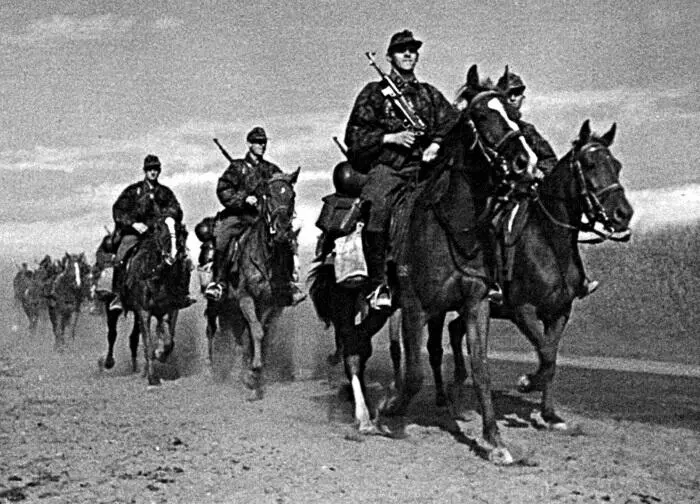

Немецкая кавалерия.Моторизация вермахта обычно сильно преувеличивается, и, что хуже всего, забывают о чисто кавалерийских подразделениях, существовавших в каждой пехотной дивизии. Это разведывательный отряд штатной численностью 310 человек. Он практически полностью передвигался в конном строю – в его составе было 216 верховых лошадей, 2 мотоцикла и всего 9 автомашин. Дивизии первой волны имели еще броневики, в общем же случае разведка пехотной дивизии вермахта осуществлялась вполне обычным кавалерийским эскадроном, усиленным 75-мм легкими пехотными и 37-мм противотанковыми орудиями.

Надо сказать, что Гитлер, придя к власти, получил в наследство старую армию с ее традициями. Решительного слома старого строя с уничтожением основных его институтов, как это произошло в России в 1917–1920 гг., в Германии не произошло. Гитлер пытался строить параллельную армию, войска СС, но этот процесс не был доведен до конца. Гнездо немецкого милитаризма, Восточная Пруссия, одновременно была гнездом германских конезаводчиков. Также Восточная Пруссия была гнездом прусской кавалерии и ее традиций. Неудивительно, что 1-я кавалерийская бригада вермахта начала войну с Польшей с наступления из Восточной Пруссии. Задача бригады была сугубо кавалерийской – прикрытие фланга наступления 3-й немецкой армии.

Кавалерийская часть войск СС на марше.

На момент начала войны с СССР была одна кавалерийская дивизия. В сентябре 1939 г. она была еще кавалерийской бригадой. Бригада, включенная в состав группы армий «Север», участвовала в боях на Нареве, штурме Варшавы в середине сентября 1939 г. Уже осенью 1939 г. она была переформирована в кавалерийскую дивизию и в этом качестве участвовала в кампании на Западе, закончив ее на побережье Атлантики. Перед нападением на СССР она была включена в состав 2-й танковой группы Гейнца Гудериана.

Немецкая 1-я кавдивизия генерала Курта Фельда была задействована в Припятской области, где сплошные леса и болота не благоприятствовали использованию моторизованных частей. При этом настоятельно требовалось прикрывать южный фланг XXIV корпуса танковой группы Гудериана. 22 июня 1941 г. 1-я кавдивизия успешно преодолела приграничные укрепления и углубилась в Припятскую область. Нельзя не отметить, что уже 24 июня немецкие кавалеристы подверглись удару с воздуха, что привело к «тяжелым потерям» лошадей. Также проблемой стало отставание автотранспорта ввиду бездорожья. Тем не менее, немецкая кавдивизия вполне успешно действовала как совместно с танковыми, так и совместно с пехотными соединениями, выдерживая их темп наступления. Безусловным успехом 1-й кавалерийской дивизии немецкое командование считало захват Гомеля во взаимодействии с пехотой XIII корпуса. 23 августа командир соединения генерал Фельд получил Рыцарский Крест.

Однако осенью 1941 г. немецкая 1-я кавдивизия была переформирована в 24-ю танковую дивизию, впоследствии сгинувшую в сталинградском «котле». Причем генералом Фельдом в докладе по итогам использования соединения летом и в начале осени 1941 г. делался парадоксальный вывод. Он писал, что если бы кавалерия имелась в составе целого корпуса, то она могла бы существенно повлиять на оперативную обстановку [81]. Одна дивизия, хотя ее применение было вполне успешным, не давала каких-то ощутимых преимуществ. Формирование же кавалерийского корпуса на тот момент (осень 1941 г.) Фельд считал утопией. Кроме того, Фельд указывал на трудности укомплектования дивизии молодыми офицерами, тяготевшими больше к моторизованным частям. Возрождение кавалерии в вермахте произошло в середине 1942 г., когда в составе групп армий «Север», «Центр» и «Юг» было сформировано по одному кавалерийскому полку.

Особенностью организации полка было наличие в его составе бронебатальона с ротой мотопехоты на 15 полугусеничных БТР «ганомаг». Помимо этого, к середине 1942 г. появилась кавалерия у войск, которые обычно ассоциируются с «тиграми» и «пантерами», – эсэсовцев. Еще в 1941 г. в Польше была сформирована 1-я кавалерийская бригада СС, развернутая к лету 1942 г. в 1-ю кавалерийскую дивизию СС. Эта дивизия участвовала в одном из самых масштабных сражений группы армий «Центр» – отражении советского наступления в районе Ржева, проводившегося в рамках операции «Марс» в ноябре – декабре 1942 г. Появление «тигров» и «пантер» не привело к изничтожению немецкой кавалерии.

Напротив, в 1944 г. отдельные армейские кавалерийские полки были переформированы в 3-ю и 4-ю кавалерийские бригады. Потребность в кавалерийских соединениях в вермахте ощущалась, несмотря на расформирование 1-й кавалерийской дивизии, ее аналоги существовали в форме временных соединений. Решительный шаг возврата к истокам был сделан 25 мая 1944 г., когда не кем иным, как Куртом Цейтцлером, начальником штаба сухопутных войск (ОКХ), был подписан приказ о формировании I кавалерийского корпуса. Он формировался в Припятской области в составе 3-й и 4-й кавалерийских бригад и 1-й королевской венгерской кавалерийской дивизии. Формирование должно было завершиться к августу 1944 г. Поначалу корпус возглавил генерал-майор Гролиг, а с 22 июня 1944 г. его возглавил генерал-лейтенант Густав Хартенек, командовавший ранее кавполком. Однако в тот же самый день, 22 июня 1944 г., загремели первые залпы операции «Багратион», и вскоре корпусу пришлось вступать в бой, не закончив формирования. Он принял бой под Слуцком, отступал к Барановичам и далее к Нареву, где фронт постепенно стабилизировался. Венгерская кавалерия продемонстрировала в этих боях весьма низкую боеспособность. Действия немецких кавалеристов командованием 2-й армии, напротив, оценивались достаточно высоко, как «лучшие доказательства кавалерийского духа». Причем корпусу Хартенека подчинялась 4-я танковая дивизия, бригада штурмовых орудий, артиллерийские части.

Немецкий кавалерист второй половины войны: в камуфляже и с «МП-40».

На Рождество 1944 г. корпус Хартенека получил приказ на переброску в Венгрию (туда же из-под Варшавы убыл IV танковый корпус СС). В Венгрии I кавалерийский корпус получил в подчинение 1-ю и 23-ю танковые дивизии. По существу был создан аналог советской конно-механизированной группы. Более того, в Венгрии был сделан следующий шаг: кавалерийские бригады переформировали в дивизии в январе – феврале 1945 г. Немецкий кавкорпус участвовал как в попытках деблокирования Будапешта, так и в операции «Весеннее пробуждение» – наступлении 6-й танковой армии СС под Балатоном.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: