Алексей Исаев - Главные мифы о Второй Мировой

- Название:Главные мифы о Второй Мировой

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент Яуза

- Год:2017

- Город:Москва

- ISBN:978-5-9955-0948-6

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Алексей Исаев - Главные мифы о Второй Мировой краткое содержание

Ведущий российский военный историк Алексей Исаев разбирает наиболее нелепые мифы о самой большой войне в истории человечества: пресловутые «шмайсеры» и вездесущие пикирующие бомбардировщики, «неуязвимые» «тридцатьчетверки» и «тигры», «непреодолимая» линия Маннергейма, заоблачные счета асов Люфтваффе, реактивное «чудо-оружие», атаки в конном строю на танки и многое другое – эта книга не оставляет камня на камне от самых навязчивых штампов, искажающих память о Второй мировой, и восстанавливает подлинную историю решающей войны XX века.

Книга основана на бестселлере Алексея Исаева «10 мифов о Второй мировой», выдержавшем 7 переизданий. Автор частично исправил и существенно дополнил первоначальный текст.

Главные мифы о Второй Мировой - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Слова Э. фон Манштейна о связи советского наступления с накоплением сил 11-й армии в ГА «Норд» лишены оснований. Руководивший Синявинской операцией К. А. Мерецков вспоминал: «Но, к сожалению, в то время никто из нас не знал, что немецкое командование готовило в те же дни операцию по окончательному овладению Ленинградом, перебросило для усиления своей группы армий «Север» значительную часть войск из Крыма и дополнительно сосредоточило на подступах к блокированному городу крупные силы артиллерии и авиации, возложив общее руководство операцией на генерал-фельдмаршала Манштейна. Всего этого мы не знали и находились в неведении относительно мероприятий противника. Правда, некоторые признаки накопления сил немцами были заметны еще до начала наступления. Во второй половине августа наша воздушная разведка заметила интенсивное железнодорожное движение с юга в сторону Ленинграда. По заданию штаба фронта партизаны Ленинградской области пустили под откос несколько эшелонов с войсками и техникой врага. Однако тогда не удалось установить, что эти войска принадлежат 11-й армии Манштейна, перебрасываемой с юга. Впрочем, противник, в свою очередь, ничего не знал о подготовке нашего наступления. Следует признать, что обе стороны сумели осуществить подготовку операций скрытно, с широкими мерами маскировки и искусной дезинформацией» [73– С.301–302]. Сосредоточение 11-й армии, таким образом, прошло незамеченным для советского командования, и можно уверенно утверждать, что, если бы она ударила по Ленинграду, этот удар мог стать фатальным для города-крепости. Отмечу также, что именно в районе боев 11-й армии с наступающими советскими войсками были по приказу А. Гитлера впервые на советско-германском фронте применены новейшие тяжелые танки «тигр». Они прибыли на станцию Мга 29 августа 1942 г., в тот же день первый раз без особого успеха сходили в бой. В конце сентября 1942 г. «тигры» были использованы в боях с окруженной ударной группировкой Волховского фронта, будучи приданными прибывшей под Ленинград из Крыма 170-й пехотной дивизии армии Э. фон Манштейна. Несмотря на сложные условия местности, «тигры» раз за разом шли в бой. Они, по мысли Гитлера, должны были стать средством для скорейшего уничтожения окруженцев и продолжения наступления на Ленинград. Без попытки наступления «тигры», кстати говоря, были бы использованы в наступлении на город и стали бы неприятным сюрпризом для его защитников.

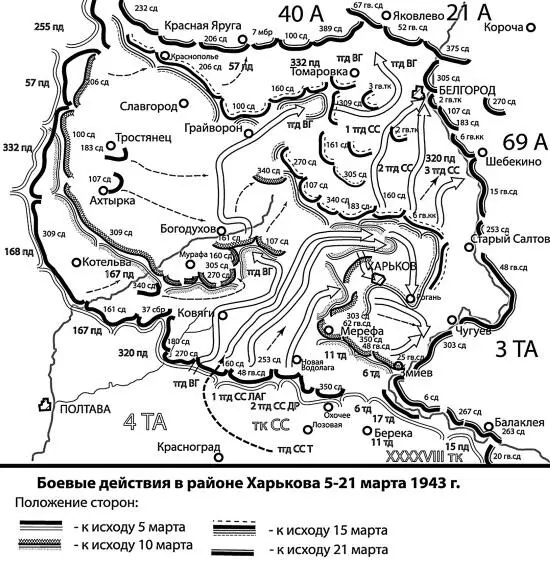

Боевые действия в районе Харькова (карта).

Захват Ленинграда был предотвращен ударом извне кольца блокады, причем не заранее спланированным в ответ на действия немцев, а лежащим в общей плоскости наступательной стратегии Красной Армии. Далее последовали грозные события в южном секторе советско-германского фронта, и фон Манштейну нашлось чем заняться, помимо Ленинграда. Зимой 1943 г. блокада Ленинграда была снята.

Что делали немцы?Немецкие военачальники доказали свою компетентность, дойдя до Бискайского залива на западе и до Волги на востоке. Как же они поступали в случае необходимости вести операцию оборонительного характера?

Наиболее ярким примером в отношении правил ведения оборонительных операций является сражение за Харьков в феврале – марте 1943 г. После оставления Харькова Э. фон Манштейн решил перегруппироваться и нанести контрудар с самыми амбициозными целями. Причем в этот момент советские танки уже подходили к Запорожью и впору было занимать «прочную оборону» по Днепру. Однако Манштейн предпочел перегруппировать танковый корпус СС П. Хауссера и бросить его во фланг наступающей к Днепру советской 6-й армии. Причем Манштейн изрядно рисковал: фланг наступающего корпуса Хауссера прикрывал так называемый корпус Рауса, достаточно слабый по своему составу. Обороняясь на широком фронте, соединения корпуса Рауса могли только вести подвижную оборону, периодически переходя в контратаки. Одновременно с юга во фланг ударной группировке Юго-Западного фронта перешли в наступление войска немецкой 4-й танковой армии. Достаточно быстро немцам удалось отсечь вырвавшиеся вперед соединения 6-й армии генерала Харитонова.

Контрударом нейтрализовав угрозу Запорожью и переправам через Днепр, Манштейн развернул свою ударную группировку на север и во встречном бою нанес поражение 3-й танковой армии П. С. Рыбалко, которая только что вынудила его оставить Харьков с получением выволочки от фюрера. Контрудар в северном направлении вскоре привел к возвращению Харькова под контроль немцев и даже большему – потере советскими войсками Белгорода. Фактически именно потеря Харькова определила планы советского командования на лето 1943 г. Сражение под Харьковом – это классический пример контрудара с решительными целями.

Есть, конечно, и другие примеры контрударов вермахта. Некоторые из них являются мифологическим изложением событий – например, как контрудар 11-й танковой дивизии на Чире в декабре 1943 г. Описание этого эпизода Меллентином вообще никак не стыкуется с документами. Никакого разгрома советского 1-го танкового корпуса у Совхоза № 79 в действительности не было. Достаточно удачным и подтверждающимся советской стороной был контрудар немцев у Богодухова в августе 1943 г. Немцы всегда стремились наносить контрудары, даже в самом тяжелом положении.

Можно привести пример, более близкий к советским выпадам 1941 г. Февраль 1944 г. на Украине. Только что отгремело сражение под Корсунь-Шевченковским, стоившее немцам больших потерь. Советский 1-й Украинский фронт получает директиву Ставки с предложением «отрезать южной группе войск немцев пути отхода на запад в полосе севернее р. Днестр» и готовится наступать. Бытовая логика подсказывает, что нужно закапываться в землю. Однако штаб немецкой 4-й танковой армии подготовил свои предложения «по проведению операции с целью дальнейшего укрепления положения на северном фланге 4-й ТА». Подписан он был командующим 4-й танковой армией генералом танковых войск Эрхардом Раусом, одним из самых опытных немецких танковых командиров, участником боевых действий на территории СССР с 22 июня 1941 г. В преамбуле документа указывалось:

«Не подлежит сомнению, что противник собирается перебросить подкрепления. Сконцентрировав их, он, вероятно, начнет крупными силами танков наступление в направлении Лемберга [Львова. – А.И. ]. Из надежных источников поступает информация об определенном ослаблении вражеской группировки на фронте 1-й ТА. Воздушная разведка обнаружила передвижение крупных моторизованных сил по дороге Звяхель [Новоград-Волынский] – Ровно – Луцк. Перехвачены приказы противника о приведении в порядок аэродромов Ровно и Луцк» [82].

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: