Алексей Исаев - Главные мифы о Второй Мировой

- Название:Главные мифы о Второй Мировой

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент Яуза

- Год:2017

- Город:Москва

- ISBN:978-5-9955-0948-6

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Алексей Исаев - Главные мифы о Второй Мировой краткое содержание

Ведущий российский военный историк Алексей Исаев разбирает наиболее нелепые мифы о самой большой войне в истории человечества: пресловутые «шмайсеры» и вездесущие пикирующие бомбардировщики, «неуязвимые» «тридцатьчетверки» и «тигры», «непреодолимая» линия Маннергейма, заоблачные счета асов Люфтваффе, реактивное «чудо-оружие», атаки в конном строю на танки и многое другое – эта книга не оставляет камня на камне от самых навязчивых штампов, искажающих память о Второй мировой, и восстанавливает подлинную историю решающей войны XX века.

Книга основана на бестселлере Алексея Исаева «10 мифов о Второй мировой», выдержавшем 7 переизданий. Автор частично исправил и существенно дополнил первоначальный текст.

Главные мифы о Второй Мировой - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

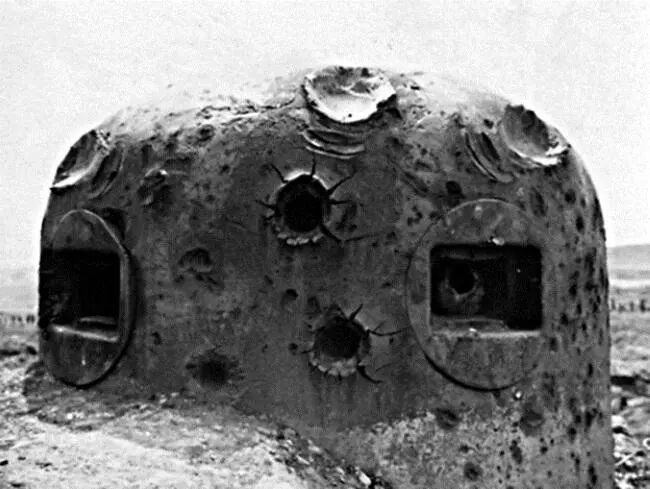

Исхлестанный снарядами 88-мм пушек бронеколпак «линии Мажино».

Танки становились стратегическим средством борьбы. Теперь появилась возможность реализации на практике «философского камня» военного искусства, проведение молниеносной войны против сильного противника. Окружив и уничтожив с помощью нового инструмента крупную группировку противника, немцы тем самым вынуждали его латать пробитый фронт, растягивать войска и расходовать резервы, чтобы оказаться жертвами новых «кессельшлахтов» и в конце концов пасть жертвой стратегии блицкрига.

Батарея 105-мм легких полевых гаубиц «leFH18» на гужевой тяге.

В сентябре 1939 г. история дала Германии уникальный шанс обкатать еще сырой механизм на заведомо слабом противнике – Польше. В 1939 г. организационная структура танковой дивизии вермахта еще окончательно не сложилась. Наиболее распространенной организацией была двухполковая танковая дивизия. Она состояла из танковой бригады (два танковых полка по два батальона каждый, около 300 танков, 3300 человек личного состава), моторизованной пехотной бригады (моторизованный пехотный полк, примерно 2000 человек), мотоциклетного батальона (850 человек). Общая численность личного состава дивизии была примерно 11 800 человек. Артиллерия дивизии состояла из шестнадцати 105-мм легких полевых гаубиц «leFH18», восьми 150-мм тяжелых полевых гаубиц «sFH18», четырех 105-мм пушек «К18», восьми 75-мм легких пехотных орудий, 48 противотанковых пушек. Такую организацию имели пять немецких танковых дивизий, с 1-й по 5-ю. Помимо этого, в вермахте были именная танковая дивизия «Кемпф» и 10-я танковая дивизия, имевшая один танковый полк двухбатальонного состава. Промежуточное положение между этими двумя полюсами занимала 1-я легкая дивизия, состоявшая из трех танковых батальонов. Наконец, последней формой организации танковых войск вермахта были так называемые легкие дивизии, имевшие всего один батальон танков. Соответственно боевая сила их была достаточно скромной – например, в 4-й легкой дивизии было 34 «Pz.I», 23 «Pz.II» и пять командирских танков.

105-мм гаубицы «leFH18» на гужевой тяге на марше.

Действительно новаторским решением, создавшим предпосылки для проведения операций в стилистике блицкрига, стало оснащение танковой дивизии уже на ранних стадиях ее существования сильной артиллерией механической тяги. Буксируемые скоростными тягачами орудия могли двигаться за наступающими танками и по мере надобности разворачиваться и поддерживать танки огнем. Важнейшей задачей артиллерии танковой дивизии являлось подавление противотанковой обороны противника. С закрытых позиций, будучи невидимыми для противотанкистов, гаубицы танковой дивизии вермахта могли обработать наспех (или даже не наспех) занятую оборону противника и обеспечить тем самым успешную танковую атаку. Самое главное – такая атака могла проводиться уже в глубине обороны противника, в процессе столкновения с его резервами, уже после прорыва фронта. Развернув артиллерию, подавив оборону и довершив дело танковым ударом, немецкие механизированные соединения срывали восстановления фронта после прорыва. Все это вместе делало танковую дивизию весьма многочисленной в отношении транспорта всех типов. Так, например, 9-я танковая дивизия (вошедшая в состав 1-й танковой группы) по состоянию на 22 июня 1941 г. насчитывала 1424 мотоцикла, 1015 легковых автомобилей, 2432 грузовых автомобиля и 219 артиллерийских тягачей.

Тягачи как опора блицкрига.Один из ключей к грядущим успехам начал создаваться в Германии еще в веймарский период, причем в отличие от танков совершенно открыто. Когда в 1926 г. инженер Генрих Книпкамп, будущий изобретатель подвески с шахматным расположением катков немецкой техники, пришел в управление вооружений, первым делом он провел закупки немецких, американских и английских тракторов. Его задачей была механизация германской артиллерии. После трех лет испытаний немецких и иностранных тракторов были сформулированы требования к артиллерийскому тягачу. Первой же строчкой шло требование «буксировать груз в 8 тонн по плохой дороге с максимальной скоростью 50 км/ч». Рассматривались колесные, гусеничные и полугусеничные машины. Проведенные в 1932 г. испытания показали превосходство полугусеничной машины, как ее тогда называли «на 3/4 гусеничная». С самого начала 8-тонный тягач нацеливался на использование с перспективной 150-мм гаубицей. Основным его разработчиком стала фирма «Краус-Маффей». Тягач «Краус-Маффей KMZ100» еще в 1933 г. получил все характерные черты немецких скоростных тягачей: резиновые подушки траков для езды по шоссе, шахматную подвеску. Столь рано начатая разработка привела к нужному результату: вермахт получил скоростной тягач. Причем была разработана целая линейка полугусеничных тягачей разных типов. Это позволило вооружить артиллерийский полк танковой дивизии двадцатью четырьмя 105-мм легкими полевыми гаубицами и двенадцатью 150-мм тяжелыми полевыми гаубицами. Также немцы располагали скоростными тягачами для артиллерии усиления, что позволяло придавать подвижным соединениям орудия 150–210-мм калибра и даже 240-мм орудия особой мощности.

Здесь следует сказать, что противники Германии не уделяли до войны должного внимания артиллерийской и мотопехотной компоненте танковых войск. Англичане строили свои танковые дивизии исходя из теоретического предположения о грядущих массовых боях танков против танков. Артиллерийская компонента при этом носила рудиментарный характер. Английская танковая дивизия объединяла две танковые бригады по три полка каждая (в сумме 330–340 танков, каждый британский танковый полк примерно соответствовал немецкому танковому батальону) и так называемую «группу поддержки» с 25-фунтовыми пушками, противотанковыми пушками и всего двумя батальонами мотопехоты.

Схожая картина наблюдалась в танковых соединениях Франции и СССР. В итоге немцы получили преимущество, в том числе в столкновениях с механизированными соединениями противника. Встретив сопротивление в ходе наступления, немцы «размягчали» оборону артиллерийским ударом, а затем добивали ее ударом танков, с вводом в бой обученных штурмовым действиям пехотинцев. Это давало возможность не терять темп и не давать противнику опомниться.

Механизация артиллерии Красной Армии в отношении скоростных тягачей серьезно отставала от вермахта. По штату артиллерийский полк советской танковой дивизии имел двенадцать 122-мм и двенадцать 152-мм гаубиц – вполне сравнимое с артполком немецкой танковой дивизии количество орудий. Однако полагавшиеся артполкам мехсоединений по штату 122-мм гаубицы «М-30» и 152-мм гаубицы «М-10» должны были буксироваться тракторами «СТЗ-5». Они обеспечивали среднюю скорость движения с прицепом по шоссе 14 км/ч, а по грунтовым дорогам – 10 км/ч [11]. Имеющаяся на вооружении техника, которая вынужденно пошла на формирование мехкорпусов в 1940–1941 гг. (за отсутствием альтернатив), была создана в 1930-х годах под другие задачи. В закрытой работе «Механическая тяга артиллерии в Великой Отечественной войне» приводились выводы комиссии ГШ КА относительно адекватности задействованных в оснащении подвижных соединениях тягачей их задачам: «тракторы «СТЗ-5», предусмотренные штатами для артиллерийских частей танковых и мотострелковых дивизий, […] не обеспечивают их как по скорости движения, так и по мощности двигателя» [12]. Все это привело к тому, что советские мехкорпуса проигрывали маневренные сражения немецким подвижным соединениям. Вообще полугусеничный тягач как символ блицкрига, пожалуй, уместнее «Pz.I», «Pz.II» или даже «Pz.III».

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: