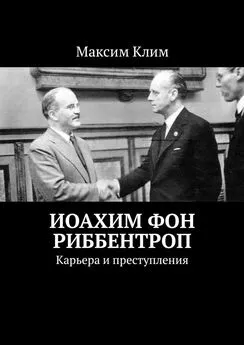

Рудольф Риббентроп - Мой отец Иоахим фон Риббентроп. «Никогда против России!»

- Название:Мой отец Иоахим фон Риббентроп. «Никогда против России!»

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Яуза-пресс

- Год:2015

- Город:Москва

- ISBN:978-5-9955-0802-1

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Рудольф Риббентроп - Мой отец Иоахим фон Риббентроп. «Никогда против России!» краткое содержание

Рудольф фон Риббентроп Автор этой книги был не только сыном министра иностранных дел Третьего Рейха, подписавшего знаменитый пакт Молотова — Риббентрропа, — но и одним из лучших танковых асов Панцерваффе. Как и дети советского руководства, во время войны Рудольф фон Риббентроп не прятался в тылу — пять раз раненный на фронте, он заслужил Железный Крест I класса, Рыцарский Крест и Германский Крест в золоте, участвовал в контрударе на Харьков, ставшем последней победой Вермахта на Восточном фронте, в легендарном танковом сражении под Прохоровкой и контрнаступлении в Арденнах.

Но эта книга — больше, чем фронтовые мемуары. Как сын своего отца, Рудольф фон Риббентроп имел допуск за кулисы Большой политики, был лично представлен фюреру и осведомлен о подоплеке ключевых событий — таких, как Мюнхенский сговор, пакт Молотова — Риббентропа, «роковое решение» Гитлера напасть на СССР и тайная роль США в разжигании Мировой войны. Он на собственном горьком опыте убедился, каково это — воевать на «бескрайних просторах России», как дорого обошлась немцам «фатальная недооценка российской военной мощи» и насколько прав был его дед, который перед смертью 1 января 1941 года повторял завет Бисмарка: «НИКОГДА ПРОТИВ РОССИИ!»

Мой отец Иоахим фон Риббентроп. «Никогда против России!» - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Трезвая самооценка и отчаянный риск вступить на поприще человека искусства при отсутствии гарантии большой будущности вынудили его еще гимназистом отказаться от карьеры в искусстве. Ученик знаменитого скрипача Иоахима, дававший отцу уроки скрипки, вынес вердикт «высокоодарен», однако он не рассеял сомнений в том, что этой одаренности хватит для большого «прорыва», как говорят сегодня. Музыка трогала отца до глубины души. Должно быть, это было в 1934 году. Мне разрешили пойти вместе с родителями на концерт в Берлинскую филармонию. Вильгельм Фуртвенглер в присутствии Гитлера дирижировал 9-й симфонией Бетховена с известным тогда хором Бруно Киттеля. Это представление было примечательно тем, что оно означало «примирение» Фуртвенглера с «режимом». Расстройство, как я тогда слышал, возникло из-за того, что Фуртвенглер вступился за Хиндемита и его секретаршу-еврейку.

Благодаря нашей учительнице фортепиано фройляйн Мундинг я пошел на концерт хорошо подготовленным. Даже для меня, тринадцатилетнего мальчика, который и близко не унаследовал музыкальную одаренность отца, исполнение явилось огромным событием. После концерта мне разрешили поужинать вместе с родителями в известном берлинском ресторане «Хорхер». Отец, выглядевший тихим и погруженным в себя, неожиданно сказал матери: «Ты не чувствуешь, что он (он имел в виду Бетховена) был человеком, которому приходилось тяжко бороться?» Мать, не имевшая такого интенсивного отношения к музыке — она была человеком, воспринимавшим скорее глазами, — отреагировала, угадав его крайнее возбуждение, лаской. Я запомнил это высказывание моего отца, хотя в свои тринадцать лет я еще не мог его полностью понять, однако представление о композиторе, «борющемся» за завершение и совершенство своего произведения, отныне имелось и часто помогало мне понять смысл произведения искусства, в особенности тогда, когда на первый взгляд или при первом прослушивании оно оказывалось недоступным. Музыкальности моего отца — как это часто бывает — сопутствовала его необычайная способность к языкам. Он говорил по-французски и по-английски без ошибок, а по-английски, как мне говорили, и без акцента.

Еще молодым человеком он, должно быть, излучал необыкновенный шарм. Дедушка как-то рассказал с улыбкой, что в Арозе отец влюбился в потрясающе красивую англичанку, бывшую, правда, на несколько лет старше отца, имевшего в ту пору 15 лет. Она тоже, очевидно, не осталась вовсе равнодушна к молодому человеку, так что дедушке пришлось вмешаться и «прервать историю». Отец, обозленный, поднялся в ответ совсем в одиночку на Хернли (Hörnli — гора в Швейцарии, недалеко от Цюриха), что было тогда довольно опасным предприятием, в согласии с девизом «Мои родители получат свое, если…».

Самую большую и важную часть своей молодости отец провел за границей. Добровольно выйдя в отставку, дедушка Риббентроп переехал в Арозу. (Arosa — коммуна в Швейцарии недалеко от Давоса.) Наша бабушка умерла от туберкулеза. Швейцария, Франция, Англия, США и Канада — в этих странах отец жил до начала войны в 1914 году. Во время войны он (в угольном бункере голландского парохода), вернувшись в Германию, воевал в России и Франции и в 1918 году, после второго ранения, стал адъютантом немецкого военного представителя в Турции. Когда он в 1919 году вернулся из Турции в Германию, его можно было считать едва ли не «зарубежным немцем». По опыту известно, что привязанность таких немцев к родине особенно велика.

Отец пишет в одном месте, что в детстве его отец для него и для брата был «скорее строгим хозяином, чем любящим отцом». Эти отношения полностью поменялись, когда они с братом выросли. Моя мать и дед являлись, пожалуй, людьми, ближе которых у моего отца в жизни не было, и, вероятно, единственными людьми, которым он безгранично доверял, однако их влияние на него не было безграничным, к сожалению, как мы дальше увидим! Отсюда описание личности моего отца было бы неполным, если не привлечь к нему дедушку Рихарда. Он был для обоих растущих мальчишек открытым миру, высокообразованным, непредубежденным ментором, научившим их, прежде всего, понимать текущую политику, уже тогда с позиции, критичной в отношении кайзеровской внешней политики. Роль наставника дедушка позже играл и для меня, хотя и не так интенсивно, потому что он с бабушкой жил в Наумбурге. Попрошенный на его 75-летие произнести экспромтом речь, я смог выкрутиться с формулировкой «наш живой энциклопедический словарь».

Его главным интересом была судьба его страны. Но при этом он не был даже — как сегодня, умаляя, говорят — националистом, что в тогдашнем словоупотреблении означало соотечественника, ставящего свою родину превыше всего. Он вполне мог подвергать деятелей, традиции и институты своей страны острой критике и сравнивать их с другими странами, даже если сравнение было не в пользу собственной страны. Он до смерти ненавидел липкий «ура-патриотизм». В этом ключе он критиковал стиль кайзера. По случаю посещения берлинского арсенала он указал нам на картину: на ней была изображена сцена, когда конюший Великого курфюрста Фробен во время битвы при Фербеллине просит курфюрста поменяться с ним лошадьми, так как считает, что монарх на белой лошади подвергается слишком большой опасности. И действительно, Фробен — на лошади Великого курфюрста — погиб во время битвы. На меня, маленького мальчика, эта готовность Фробена пожертвовать своей жизнью за родину, воплощенную в персоне курфюрста, произвела тогда большое впечатление. Сегодня говорят, что жертвенная смерть Фробена будто бы только легенда. Быть может. Гете приводил такие легенды в отношение с жизнью, постулируя на примере Муция Сцеволы: «И если римляне были достаточно великими для того, чтобы это придумать, мы, по меньшей мере, должны быть достаточно великими для того, чтобы в это поверить» [440]. Так сама атмосфера в доме, определенно и без всякой патетики, приучала нас, детей, к готовности все отдать за свою страну, то есть, если потребуется, также и жизнь. В кабинете дедушки висела известная гравюра, изображавшая Фридриха Великого сидящим на стволе дерева после проигранной битвы при Колине. Незабываемы слова дедушки, что качество войск выказывается как раз в момент поражения. Мне довелось впечатляющим образом прочувствовать значение этих слов в 1945 году в день капитуляции. Я расскажу об этом в другом месте.

Фридрих Великий был представлен в зале Славы известной картиной, на которой изображено, как он в безнадежной ситуации перед сражением при Лейтене предоставляет своим генералам свободу уйти в отставку, потому что он «будет атаковать врага против всех правил военного искусства»; в противном случае ему останется только «приказать похоронить себя перед своими батареями». Когда отец в своем наследии пишет, что «образцом для Гитлера был Фридрих Великий», нельзя даже представить себе большей разницы! Короля не бросил ни один из его генералов, хотя он гарантировал им, что он никого из тех, кто не захочет разделить с ним риск битвы с противником, втрое превосходящим по силам, не упрекнет. Гитлеру, напротив, не удалось установить действительно стойкие доверительные отношения со своим генералитетом, которые не разрушили бы и его собственные ошибки!

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: