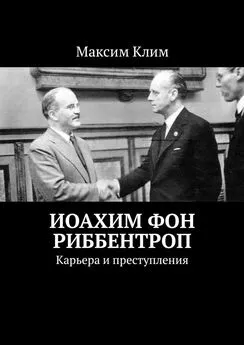

Рудольф Риббентроп - Мой отец Иоахим фон Риббентроп. «Никогда против России!»

- Название:Мой отец Иоахим фон Риббентроп. «Никогда против России!»

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Яуза-пресс

- Год:2015

- Город:Москва

- ISBN:978-5-9955-0802-1

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Рудольф Риббентроп - Мой отец Иоахим фон Риббентроп. «Никогда против России!» краткое содержание

Рудольф фон Риббентроп Автор этой книги был не только сыном министра иностранных дел Третьего Рейха, подписавшего знаменитый пакт Молотова — Риббентрропа, — но и одним из лучших танковых асов Панцерваффе. Как и дети советского руководства, во время войны Рудольф фон Риббентроп не прятался в тылу — пять раз раненный на фронте, он заслужил Железный Крест I класса, Рыцарский Крест и Германский Крест в золоте, участвовал в контрударе на Харьков, ставшем последней победой Вермахта на Восточном фронте, в легендарном танковом сражении под Прохоровкой и контрнаступлении в Арденнах.

Но эта книга — больше, чем фронтовые мемуары. Как сын своего отца, Рудольф фон Риббентроп имел допуск за кулисы Большой политики, был лично представлен фюреру и осведомлен о подоплеке ключевых событий — таких, как Мюнхенский сговор, пакт Молотова — Риббентропа, «роковое решение» Гитлера напасть на СССР и тайная роль США в разжигании Мировой войны. Он на собственном горьком опыте убедился, каково это — воевать на «бескрайних просторах России», как дорого обошлась немцам «фатальная недооценка российской военной мощи» и насколько прав был его дед, который перед смертью 1 января 1941 года повторял завет Бисмарка: «НИКОГДА ПРОТИВ РОССИИ!»

Мой отец Иоахим фон Риббентроп. «Никогда против России!» - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

По пути на восток в марте 1945 года я проехал через Берлин, чтобы проститься с отцом. Прежде, чем я разыскал его на Вильгельмштрассе, на мою долю выпало в Берлине переживание, чье гротескное измерение практически невозможно передать. Случилось так, что во время нескольких недель пребывания на полигоне у меня завязалась небольшая дружба с одной актрисой Берлинского государственного театра. Желая попрощаться, я встретился с ней в киностудии УФА в Грюневальде. Она снималась там вместе с Генрихом Георге, с которым я по этому случаю познакомился. Действие фильма, если мне не изменяет память, разворачивалось в XVIII или XVII веке. Съемки шли в марте 1945 года будто в мирное время, тогда как русские на Одере находились в готовности к последнему штурму Берлина. Зловещая ситуация, переросшая в безумие, когда прозвучала воздушная тревога. В чудесную погоду мы с Георге и другими актерами ансамбля, торчавшими еще в своих костюмах, стояли перед студией, наблюдая четырехмоторные бомбардировщики, сотнями пролетавшие над нами, чтобы посеять где-то смерть и разрушение. Тут мне пришло в голову, я слышал, что Георге был большим любителем хорошего коньяка. У нас еще имелась бутылка в машине, припрятанная для «особого случая». Такой «случай» представился, какой еще такой другой «особый случай» мог ожидать нас, бедных солдат, которым скоро вновь предстояло сопротивляться безнадежному превосходству противника? Поэтому я попросил адъютанта принести бутылку из машины. Георге сиял в предвкушении ожидаемого наслаждения. Адъютант возвратился и протянул, довольный, еще обернутую соломой бутылку Георге, как вдруг она выскользнула из обертки и разбилась о землю! Эта «катастрофа» явилась абсолютной кульминацией прямо-таки сюрреалистической сцены. «Объемистый» Георге еще и попытался с нашей помощью, громко причитая по поводу потери бутылки, опустить свое массивное тело на колени, чтобы окунуть пальцы в лужицы коньяка и облизать их — все это под неумолчный гул американских бомбардировщиков.

В тот день отец и я последний раз поговорили в качестве свободных людей. Мы увиделись вновь лишь полтора года спустя непосредственно перед оглашением приговора в Нюрнберге. Перед казнью, как уже упоминалось, посещение для того, чтобы попрощаться с отцом, мне позволено не было. Мы сидели друг против друга в его кабинете, который, как это ни удивительно, все еще существовал, хотя и был сильно поврежден. Он полагал, что наступит большой голод. Он остался бы в Берлине. Помолчав, он пристально взглянул на меня, очевидно, глубоко потрясенный, и медленно произнес: «Это был великий шанс для Германии!» Он произнес это дважды. Невысказанным осталось: «Если бы ко мне прислушались!» Я слишком хорошо знал, что он имел в виду: «войны на два фронта», то есть нападения на Россию, нужно было избежать. Мы обнялись в последний раз!

Небольшое происшествие заслуживает того, чтобы упомянуть о нем вкратце. На последней позиции, которую мы должны были защищать, я оборудовал свой командный пункт в домике лесника. Возвратившись туда в последние дни апреля с обхода позиций, я обнаружил что-то от 20 до 30 мальчишек из Гитлерюгенда, построившихся перед домиком. Адъютант сообщил, что их прислал нам полк горных стрелков, которому мы были приданы, в качестве подкрепления. Эта жалкая кучка была «вооружена» несколькими старыми карабинами и парой фаустпатронов, «обмундирование и снаряжение» под стать вооружению. Я дал адъютанту указание направить мальчишек в роту снабжения, где они могли бы пригодиться для полевой кухни и так далее. Одновременно он должен был передать командиру роты снабжения, чтобы тот прислал на передовую мужчин, которых они заменят. Тут мои юнцы принялись роптать, они-де пришли не чистить картошку, а для того, чтобы «сражаться». Я был глубоко растроган, дело было за несколько дней до капитуляции! Но об использовании их на передовой не могло быть и речи. Итак, мне пришлось кратко, по-военному указать им, что если они хотят быть солдатами, повиновение приказу является высшим требованием.

Спустя день или два Гитлер был мертв. Он больше ничего не значил для меня. Его указание сорвать нарукавные нашивки у испытанных дивизий Ваффен-СС лишь за то, что они не смогли осуществить нереальные цели наступлений в Арденнах и на озере Балатон, меня не удивило и потому не задело, ведь я, как уже было описано, в начале февраля в Берлине смог осознать его безнадежное состояние. Тем не менее, по прибытии известия о смерти Гитлера мы устроили краткую стрельбу из всех видов оружия. В густых лесах она вряд ли могла нанести урон русским, она не должна была стать и прощальным салютом Гитлеру. В этот день, 1 мая 1945 года, мы помянули так тьму погибших товарищей, отдавших жизнь за свою страну, во все времена и у всех народов (за исключением Федеративной Республики Германия!) — высшая жертва. Возможно, к этому примешивалось также и чувство сопротивления неумолимой судьбе, сродни тому, что было выражено «старой гвардией» Наполеона, ввиду окончательного крушения его господства в битве при Ватерлоо, в ее ставшем знаменитым ответе на предложение сдаться: «Merde!» (г…!)

Последние часы войны подарили мне еще одно незабываемое впечатление. В ночь с 7 на 8 мая 1945 года в 00.00 часов было приказано прекратить огонь. Война закончилась! Мною был получен приказ вновь присоединиться с моим батальоном к дивизии, уже собранной на будущей демаркационной линии между русскими и американцами. Я приказал ротам, в 00.00 часов уйти с позиций, оставив небольшое прикрытие, и быстрым маршем добраться до немногих оставшихся у нас обозных машин, подготовленных для перевозки рот. Речь шла о том, чтобы передать солдат как можно скорее американцам. В месте сбора я тут же отправлял роты в том порядке, в каком они прибывали, в марш, так как приходилось считаться с возможностью, что русские к утру продвинутся до демаркационной линии. Когда последние роты ушли, я поджидал еще охранения, которые должны были покинуть позиции позже, с тем чтобы их оставление не было преждевременно обнаружено. Когда и они были отправлены в марш, мы — я, водитель и связной — остались ненадолго одни. Стояла звездная ночь. Я был погружен в мысли о том, что ждет теперь меня и моих людей. С начала вторжения мы, собственно, нисколько не задумывались о проигранной войне, потому что полагали — и такая вероятность была, естественно, велика, — что мы до конца ее не доживем. Теперь этот вопрос стал насущнейшим. Однако эти мысли быстро отошли на задний план. Как всегда, казалось бы, в безнадежной ситуации речь зашла о том, чтобы взяться за ближайшее дело, и это означало: спасти доверенных мне людей от русского плена, передав их американцам. Требовалась величайшая поспешность!

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: