Александр Невский - За Землю Русскую!

- Название:За Землю Русскую!

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Array Литагент «5 редакция»

- Год:2014

- Город:Москва

- ISBN:978-5-699-56466-8

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Александр Невский - За Землю Русскую! краткое содержание

Об

(1221—1263) – полководце – знает каждый. 1242 год, весна, покрытое льдом Чудское озеро, ливонские рыцари в латах с ног до головы – страшные и непобедимые, живущие войной и ради войны. А затем – жестокая битва на тонком весеннем льду, и победа войска Александра. С детства знакомые образы: Александр Невский – великий воин, не проигравший ни одной битвы, эталон полководца, икона русского воинства.

Гораздо меньше известен Невский-правитель. А ведь на этом поприще ему тоже пришлось потрудиться – искать и находить компромиссы, быть жестким, а иногда жестоким, подавляя бунты. Но одной жестокостью в ту пору трудно было удержаться на княжеском престоле. Летописцы и историки отмечают, что правление Александра было расчетливым и дальновидным, и неслучайно его княжение в Великом Новгороде, а затем и в Киеве, было названо «Великим».

Была у Александра Невского и еще одна ипостась – дипломатическая. Об этой стороне его деятельности некоторые источники сообщают в каком-то даже извинительном тоне, а кое-кто и вовсе критикует: мол, заключил союз с татаро-монголами, привел их на Русь. Но в действительности, деяния Невского-дипломата значили для Руси не меньше, чем деяния Невского-полководца. Ведь князя Александра не упрекнешь в трусости. Так может, союз с татаро-монголами – не ошибка, не поражение, а гениальный ход мудрого политика и дипломата, способного пойти на тяжелый, но необходимый союз?

Князю Александру Ярославичу Невскому пришлось править и воевать в один из самых тяжелых и переломных моментов в истории России. За свою недолгую жизнь князь, по свидетельству летописей, провел не меньше 12 битв со шведами, немцами и другими интервентами и во всех одержал победу. «Соблюдение Русской земли, – говорит знаменитый историк Сергей Соловьев, – от беды на востоке, знаменитые подвиги за веру и землю на западе доставили Александру славную память на Руси и сделали его самым видным историческим лицом в древней истории от Мономаха до Донского». В дошедшем до нас летописном сказании о подвигах его говорится, что он «Богом рожден».

За эти и другие деяния Александр Невский был причислен Русской Православной Церковью к лику святых. Именем Александра Невского названы улицы, переулки и площади. Ему посвящены православные храмы, он является небесным покровителем Петербурга.

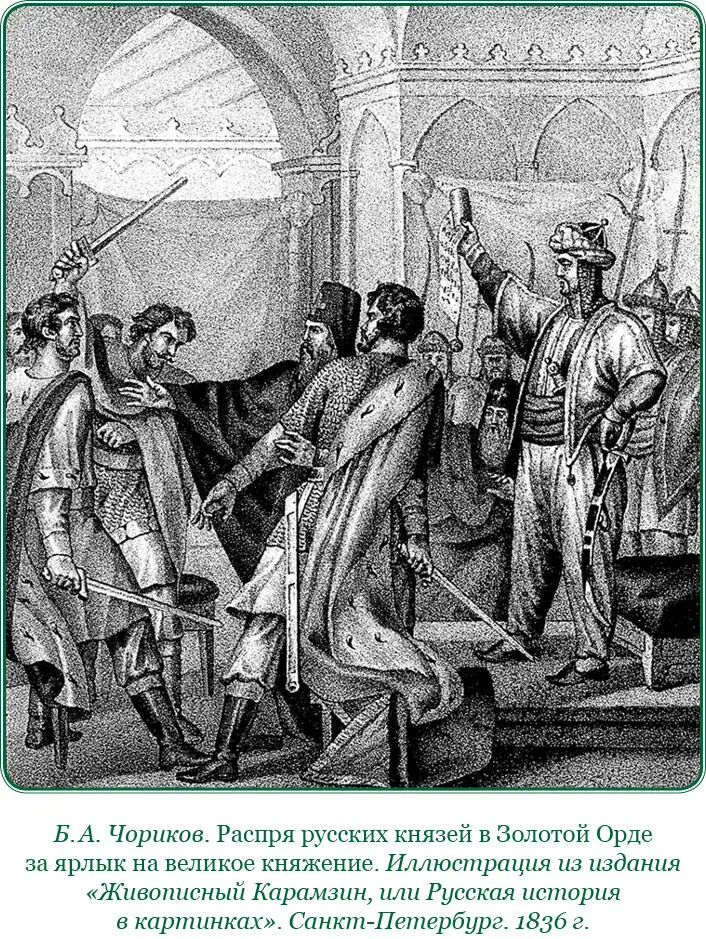

Но при этом святой благоверный князь Александр Невский – типичный пример исторической личности, о которой знают все, но сумма этих знаний очень невелика. Меж тем, о великом полководце и правителе земли Русской писали и современники князя, и потомки. Собранные в этой книге свидетельства современников и труды знаменитых историков, а также многочисленные иллюстрации, помогут читателю лучше узнать не только о самом великом князе Александре Ярославиче, но и о том, что происходило в середине XIII века – в один из самых сложных периодов российской истории.

Электронная публикация издания включает полный текст бумажной книги и избранную часть иллюстративного материала. А для истинных ценителей подарочных изданий мы предлагаем классическую книгу. Как и все издания серии «Великие полководцы» книга снабжена подробными историческими и биографическими комментариями; текст сопровождают сотни редких иллюстраций из российских и зарубежных источников, с многими из которых современный читатель познакомится впервые. Прекрасная печать, оригинальное оформление, лучшая офсетная бумага – все это делает книги подарочной серии «Великие полководцы» лучшим подарком мужчине на все случаи жизни.

За Землю Русскую! - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Все исчисленные особенности суть прямое следствие того вотчинного характера, какой усвоила себе княжеская власть с самого начала своей деятельности в Суздальской земле. Доверяя надзор за порядком в Русской земле старшему, великому князю, татары без призыва самих князей не имели ни повода, ни желания вмешиваться в княжеские дела.

Наконец, 5) и отношение князей к населению не подвергалось постоянному надзору и регламентации татарской власти, определяясь тем же принципом вотчинности. Полнота княжеского авторитета могла, конечно, вырасти от того, что он опирался на татар, но существо княжеской власти оставалось то же.

Да и как татарское влияние на русскую жизнь могло быть значительно, если, завоевав Русь, татары не остались жить в русских областях, богатых неудобными для них лесами, а отошли на юг, в открытые степи? На Руси они оставили, для наблюдения, своих наместников – баскаков – с военными отрядами.

Особые татарские чиновники, «численники» или «писцы», изочли и переписали все население Руси, кроме церковных людей, и наложили на него дань, получившую название «выхода». Сбором этой дани, и вообще татарским управлением на Руси, заведовали в Золотой Орде особые чиновники – «даруги» или «дороги», посылавшие на Русь «данщиков» для дани и «послов» для других поручений.

Русские князья у себя дома должны были иметь дело с баскаками и послами; когда же князей для поклона или дел вызывали в Орду, то там их «брали к себе в улус» дороги, заведовавшие их княжествами. Редко появляясь массами в покоренной стране в начале своего господства, татары впоследствии еще реже появлялись там – исключительно для сбора дани или в виде войска, приводимого большей частью русскими князьями для их личной цели.

Этот обычай брать дружину у соседних народов – обычай стародавний: еще в Х – XI вв. князья нанимали себе в помощь варягов, половцев и т. д. При таких условиях если и находятся следы влияния татар в администрации, во внешних приемах управления, то они невелики и носят характер частных отрывочных заимствований. Такие заимствования были и от варягов, и из Византии.

Поэтому мы можем далее рассматривать внутреннюю жизнь русского общества в XIII в., не обращая внимания на факт татарского ига и следуя, таким образом, мысли С. М. Соловьева, который с особым ударением говорил: «Историк не имеет права с половины XIII в. прерывать естественную нить событий, именно – постепенный переход родовых княжеских отношений в государственные, вставлять татарский период и выдвигать на первый план татар, татарские отношения, вследствие чего необходимо закрываются главные явления, главные причины этих явлений» (История России, т. 1).

Ощутимо сказалось не влияние татар, а сказался самый факт их господства над русской землей – только в том отношении, что содействовал окончательному разделению Руси на две половины – северо-восточную и юго-западную, центром которой на время является Галич.

Опасным соседом Южной и Западной Руси с XIII в. становится, вместе с поляками, и Литва. Возвышение Литвы начинается с княжения Миндовга, который, соединив под своей властью мелкие литовские племена, увеличил свое княжество присоединением к нему некоторых соседних слабых княжеств Западной Руси. Одновременно с этими врагами Северо-Западной Руси являются немецкие рыцари, основавшие на берегах Балтийского моря два ордена: меченосцев и тевтонов, соединившихся затем в один.

Придя сюда для обращения Литвы в христианство с помощью меча и путем ее порабощения, немцы очень скоро столкнулись здесь и с Русью. Они стали тревожить земли Псковскую и Новгородскую, однако получили сильный отпор. Героями борьбы с немцами являются во Пскове князь Довмонт, прибежавший во Псков из Литвы, в Новгороде – Александр Невский.

Наблюдая одновременно с появлением татар на Руси наступательные действия против Руси новых пришельцев – рыцарей и старого врага – Литвы, мы можем сказать, что XIII век в русской истории – время создания той внешней обстановки, в которой впоследствии многие века действовали русское племя; в XIII в. являются те враги, с которыми Русь сравнительно только недавно кончила борьбу. При таком значении века его героями становятся именно те люди, которые выдвинулись в этой борьбе с врагами: Александр Невский, Довмонт Псковский и Даниил Галицкий.

Центром исторической жизни Северной Руси в удельный период кроме Суздальско-Владимирского княжества, был Новгород. Он представлял собой целое государство, возникшее и жившее своеобразно и пришедшее в упадок благодаря внутренним неурядицам. Вследствие оригинальных особенностей своей жизни, которыми он так отличался от других русских областей, Новгород обращает на себя внимание многих исследователей, так что мы имеем обширную литературу, посвященную его истории.

Важнее прочих труды: Беляева «История Новгорода Великого» в его «Рассказах по Русской Истории», кн. 2-я; Костомарова «Севернорусская народоправства» в его «Исторических монографиях и исследованиях», т. VI и VIII; Пассека «Новгород сам в себе» в «Чтениях Имп. Общ. Истории и Древностей», 1869, кн. IV, и в сборнике Пассека «Исследования в области русской истории». М., 1870; Никитского, а) «Очерк внутренней истории Пскова». СПб., 1873, б) «Очерк внутренней истории церкви в Великом Новгороде». СПб., 1879, и в) «История экономического быта Великого Новгорода». М., 1893.

О племени, издревле населявшем Новгород, существует много различных мнений. Некоторые ученые, как, например, Беляев и Иловайский, считают новгородских славян тождественными с кривичами, жившими в областях Полоцкой и Смоленской. Костомаров считает их южно-руссами, так как говор новгородских жителей схож с южнорусским. Гильфердинг сближал новгородских славян с балтийскими.

Местность, заселенная новгородскими славянами, была болотиста, лесиста и малоплодородна, вследствие чего в этом крае особенно развились торговля, промышленность и колонизация; этому много способствовал и энергичный, смелый и предприимчивый характер населения, близость судоходных рек и положение Новгорода на главном торговом пути «из варяг в греки». Главным городом новгородских славян был Новгород.

Вопрос о времени его происхождения очень темен. В «Повести временных лет» есть известие о том, что Новгород стоял во главе племен, признавших варягов, следовательно, в IX в. он уже достиг большой влиятельности и силы. Существует мнение, что Новгород вырос из старых отдельных поселений, которые потом получили названия «концов». Город был расположен по обеим сторонам реки Волхова, недалеко от озера Ильмень.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: