Петр Румянцев-Задунайский - Великая и Малая Россия. Труды и дни фельдмаршала

- Название:Великая и Малая Россия. Труды и дни фельдмаршала

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Array Литагент «5 редакция»

- Год:2014

- Город:Москва

- ISBN:978-5-699-68456-4

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Петр Румянцев-Задунайский - Великая и Малая Россия. Труды и дни фельдмаршала краткое содержание

(1725—1796) гремело как минимум не меньше, чем имена Суворова, Кутузова и других военачальников, прославлявших русское оружие. Павел I называл Румянцева «русским Тюренном», сравнивая с величайшим полководцем Франции XVII века. А Суворов постоянно подчеркивал, что он – ученик Румянцева.

Великий полководец, чтобы именоваться таковым, обязан выигрывать великие битвы; при этом можно побеждать в великих битвах – и не быть великим полководцем. Нужны талант, смелость, гибкость мышления, умение выйти за общепринятые рамки. П. А. Румянцев всеми этими качествами обладал сполна. Он был не просто военачальником – он был реформатором военного искусства. Во главу угла Румянцев ставил маневр, выбор выгодной позиции, победу не любой ценой, а с наименьшими потерями. Все гениальное кажется простым: если противник успешно использует некий прием – значит, нужно не подстраиваться под него, а найти эффективный ответ. И если палочная дисциплина дает сбои – нужно что-то менять.

Просто-то оно просто, да только именно Румянцев первым догадался, что против турок, перед которыми пасовали многие прославленные европейские полководцы, следует ставить войска не в линию и не ждать нападения, а искать противника и нападать на него глубоко эшелонированным строем. И он же первым в русской армии стал уделять внимание боевому духу армии, ее моральной подготовке, понимая, что одной муштрой хорошего солдата не воспитать.

Но прошло время – и имя Румянцева по каким-то малопонятным причинам стали задвигать на второй план. Ушли в тень, стали приписываться другим и его блистательные победы – взятие Кольберга, разгром турок при Ларге и Кагуле. И вот уже благодаря авторам псевдоисторических романов Румянцев превратился едва ли не в карикатурный образ.

К счастью, историческая справедливость все еще существует. И она безо всяких сомнений свидетельствует: Петр Александрович Румянцев – выдающийся полководец и дипломат, величие которого не подвластно времени и переменчивым историческим эпохам…

Представленные в данном издании труды П. А. Румянцева-Задунайского, посвященные организации и реформированию русской армии, представляют особый интерес. А о его гениальных победах при Гросс-Егерсдорфе, Кунерсдорфе, Кольберге в Семилетнюю войну 1757—1763 гг. и при Рябой Могиле, Ларге и Кагуле – в Русско-турецкую 1768—1774 гг. рассказывают многочисленные исторические документы, а также опубликованные в качестве приложения труды известных российских историков Д. Н. Бантыша-Каменского, М. И. Богдановича, А. А. Керсновского.

Электронная публикация материалов жизни и деятельности П. А. Румянцева-Задунайского включает полный текст бумажной книги и избранную часть иллюстративного документального материала. А для истинных ценителей подарочных изданий мы предлагаем классическую книгу. Как и все издания серии «Великие полководцы» книга снабжена подробными историческими и биографическими комментариями; текст сопровождают сотни иллюстраций из российских и зарубежных периодических изданий описываемого времени, с многими из которых современный читатель познакомится впервые. Прекрасная печать, оригинальное оформление, лучшая офсетная бумага – все это делает книги подарочной серии «Великие полководцы» лучшим подарком мужчине на все случаи жизни.

Великая и Малая Россия. Труды и дни фельдмаршала - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Румянцев, один из тех полководцев, которыми справедливо гордится Россия, был главнокомандующим войсками 1-й армии. До этого времени военная известность его ограничивалась подвигами, совершенными в Семилетнюю войну: при Иегернсдорфе [Гросс-Егерсдорфе] он вырвал из рук неприятеля победу; при Франкфурте, вместе с Лаудоном, содействовал Салтыкову в поражении великого короля-полководца [153]; под Кольбергом, получив дозволение фельдмаршала Бутурлина снять блокаду, он принял на свою ответственность успех действий.

Ни храбрость Гейдена, уже два раза отстоявшего крепость, ни усилия принца Виртембергского, ни труды и лишения русских войск в продолжение глубокой осени – ничто не могло поколебать твердости духа военачальника, уверенного в войсках своих. Кольберг покорился ему. Не менее важны были гражданские заслуги Румянцева: будучи назначенным в 1764 году генерал-губернатором Малороссии, он вполне оправдал выбор великой монархини, способствовал к слиянию сей обширной страны с прочими областями империи и водворил в ней порядок и владычество законов.

Румянцев соединял в себе необыкновенную быстроту ума с основательностью рассудка, хладнокровие – с отвагой и решительностью. Все его действия и распоряжения отличались невозмутимым спокойствием духа. Ясен в суждениях и взглядах на предметы, точен и определителен в отдаваемых им приказаниях, он никогда не колебался в сомнении.

Его деятельность не имела предела: начальствуя армией, он беспрестанно являлся на коне между солдатами, старался видеть все сам, и между тем занимался неусыпно кабинетными работами, писал собственноручно важнейшие предписания и надписывал точные, ясные резолюции на полученных бумагах, иногда посвящая целые ночи этим занятиям, после тяжких трудов на полях сражений и утомительных переходов.

Румянцев обращал особенное внимание на соблюдение строгой дисциплины в войсках, говоря, что «потворством можно испортить лучшую армию». Но строгость его всегда была неразлучна со справедливостью, и вот почему немногие из начальников были так любимы своими подчиненными офицерами и солдатами, как Румянцев. В домашней жизни и в обращении он отличался простотой, и в этом отношении Карамзин справедливо сравнивает его с Тюренном.

Успеху действий Румянцева в эту кампанию весьма много способствовал генерал-квартирмейстер 1-й армии, Боур. Этот генерал, образовавшийся под знаменами славного Фердинанда Брауншвейгского, был главным помощником, правою рукою нашего великого полководца. В то время, когда люди, специально приготовленные к военному делу, встречались весьма редко, Боур обладал вполне искусством соображать диспозиции маршей и сражений, строить мосты, вести осады; его военный глазомер заменял недостаток в хороших топографических картах; его верный взгляд обнимал все пространство полей сражения. Приступая к описанию походов Румянцева в Турции, считаю не излишним изложить вкратце современное состояние наших войск.

Русские армии делились на дивизии и авангардные корпуса, но ни те, ни другие не имели определенного состава. Пехотные дивизии и корпуса разделялись на бригады и, сверх того, к ним придавалась полковая и полевая артиллерия, а иногда и кавалерия. Пехотные бригады состояли из двух полков либо из нескольких гренадерских батальонов.

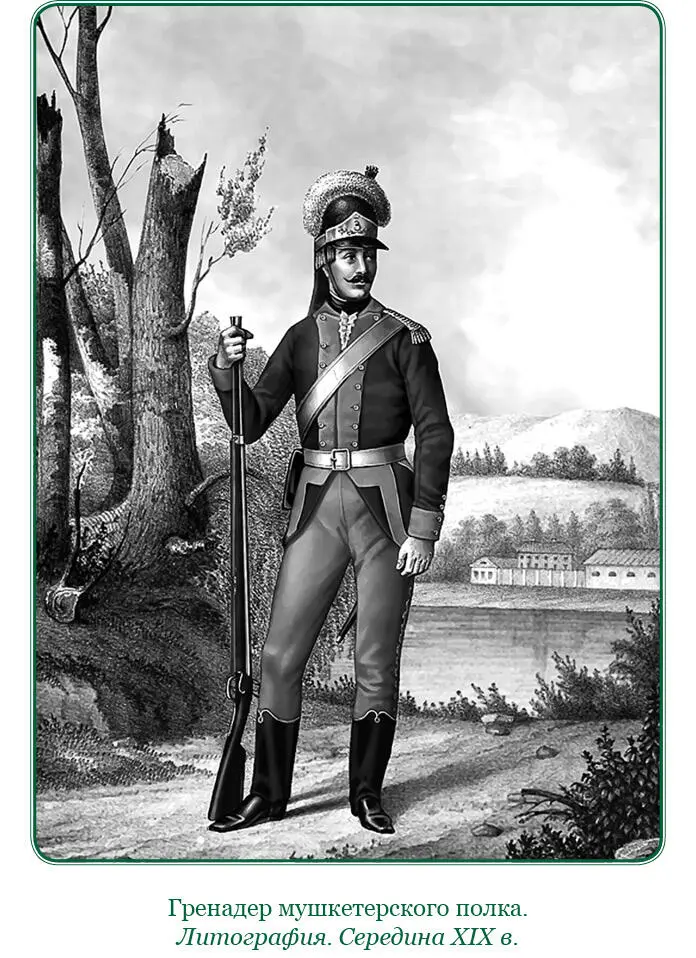

Пехотные полки, как гренадерские, так и мушкетерские, состояли каждый из двух батальонов; гренадерские батальоны – из четырех гренадерских рот, а мушкетерские – из одной гренадерской и трех мушкетерских рот. Число рядовых в батальоне полагалось от 650 до 700, но в сражении при Кагуле батальоны были силою всего от 350 до 500 человек. Иногда придавались дивизиям егерские батальоны, которые, кроме обмундирования, почти ничем не отличались от прочих. Пехота строилась в четыре шеренги, из которых при стрельбе первые две становились на колена. При построении каре фасы его составлялись из развернутого фронта. Колонны же употреблялись исключительно для походных движений.

Мушкетеры вооружены были ружьями со штыками и шпагами, а гренадеры, кроме того, носили, в особых сумах, по две гранаты. Егеря имели ружья несколько короче, с длинными плоскими штыками. Иногда часть пехоты вооружалась пиками, и для этого полагалось иметь в полку по 216 пикинерских копий. Сверх того, при каждом полку возилось по 3500 рогаточных копий, из которых составлялись рогатки, посредством петель и смычных крючьев. Несмотря на то что Румянцев в кампанию 1770 года отменил употребление рогаток, русские войска продолжали возить их за собой и не прежде оставили их совершенно, как в следующую войну с турками.

Кавалерия разделена была на бригады, включавшие в себе по два полка. Кирасирские и карабинерные полки состояли из восьми рот, или четырех эскадронов, кроме одного запасного, а гусарские – из шестнадцати рот, или восьми эскадронов, кроме двух запасных. Число людей в эскадронах в сражении при Кагуле не превосходило 60–80. Кавалерия строилась в три шеренги, а спешившись перестраивалась в две шеренги.

Кирасиры вооружены были палашами, имели по паре пистолетов и носили железные кирасы; вооружение карабинера состояло из палаша, карабина со штыком и пары пистолетов, а гусара – из сабли, карабина и пистолетов.

Артиллерия разделялась на полевую и полковую. Первая составляла роты, по 10 или 12 орудий в каждой; вторая придавалась пехотным полкам (по четыре трехфунтовых орудия каждому).

Для действий против турок составлялись каре из пехоты с артиллерией; полковые орудия становились по флангам батальонов, а полевые соединялись в батареи, на углах и на средине длинных фасов каре; небольшая часть пехоты помещалась внутри каре, в виде резерва, либо составляла особое небольшое каре, вблизи той части войск, которой должна была служить резервом. Пальба производилась шеренгами и плутонгами (взводами). Переноска рогаток (до отмены их) производилась при передвижениях войск в бою шестью человеками в каждом плутонге. Кавалерия располагалась в интервалах между каре. Еще в Северную войну Петр Великий требовал от кавалерии, чтобы она действовала исключительно холодным оружием. Румянцев употреблял ее также для атак, но сила привычки либо ложное убеждение в превосходстве турецких всадников нередко заставляли нашу кавалерию действовать стрельбой.

При расположении в лагере главные силы пехоты и большая часть артиллерии располагались в две линии, на расстоянии одна от другой ста или двухсот шагов, а по концам линий, в перпендикулярном к ним направлении, ставились по одному либо по два (преимущественно гренадерских) батальона. Таким образом, составлялось большое каре, в середине которого помещались легкие обозы. Отдельные (авангардные) корпуса и кавалерия располагались по флангам либо впереди главных сил; а часть артиллерии и тяжелые обозы составляли парк и вагенбург позади лагеря армии. Обозы были уменьшены против прежнего, однако все еще были весьма значительны.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Кристофер Ишервуд - Труды и дни мистера Норриса. Прощай, Берлин [сборник litres]](/books/1067990/kristofer-ishervud-trudy-i-dni-mistera-norrisa-pro.webp)