Петр Румянцев-Задунайский - Великая и Малая Россия. Труды и дни фельдмаршала

- Название:Великая и Малая Россия. Труды и дни фельдмаршала

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Array Литагент «5 редакция»

- Год:2014

- Город:Москва

- ISBN:978-5-699-68456-4

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Петр Румянцев-Задунайский - Великая и Малая Россия. Труды и дни фельдмаршала краткое содержание

(1725—1796) гремело как минимум не меньше, чем имена Суворова, Кутузова и других военачальников, прославлявших русское оружие. Павел I называл Румянцева «русским Тюренном», сравнивая с величайшим полководцем Франции XVII века. А Суворов постоянно подчеркивал, что он – ученик Румянцева.

Великий полководец, чтобы именоваться таковым, обязан выигрывать великие битвы; при этом можно побеждать в великих битвах – и не быть великим полководцем. Нужны талант, смелость, гибкость мышления, умение выйти за общепринятые рамки. П. А. Румянцев всеми этими качествами обладал сполна. Он был не просто военачальником – он был реформатором военного искусства. Во главу угла Румянцев ставил маневр, выбор выгодной позиции, победу не любой ценой, а с наименьшими потерями. Все гениальное кажется простым: если противник успешно использует некий прием – значит, нужно не подстраиваться под него, а найти эффективный ответ. И если палочная дисциплина дает сбои – нужно что-то менять.

Просто-то оно просто, да только именно Румянцев первым догадался, что против турок, перед которыми пасовали многие прославленные европейские полководцы, следует ставить войска не в линию и не ждать нападения, а искать противника и нападать на него глубоко эшелонированным строем. И он же первым в русской армии стал уделять внимание боевому духу армии, ее моральной подготовке, понимая, что одной муштрой хорошего солдата не воспитать.

Но прошло время – и имя Румянцева по каким-то малопонятным причинам стали задвигать на второй план. Ушли в тень, стали приписываться другим и его блистательные победы – взятие Кольберга, разгром турок при Ларге и Кагуле. И вот уже благодаря авторам псевдоисторических романов Румянцев превратился едва ли не в карикатурный образ.

К счастью, историческая справедливость все еще существует. И она безо всяких сомнений свидетельствует: Петр Александрович Румянцев – выдающийся полководец и дипломат, величие которого не подвластно времени и переменчивым историческим эпохам…

Представленные в данном издании труды П. А. Румянцева-Задунайского, посвященные организации и реформированию русской армии, представляют особый интерес. А о его гениальных победах при Гросс-Егерсдорфе, Кунерсдорфе, Кольберге в Семилетнюю войну 1757—1763 гг. и при Рябой Могиле, Ларге и Кагуле – в Русско-турецкую 1768—1774 гг. рассказывают многочисленные исторические документы, а также опубликованные в качестве приложения труды известных российских историков Д. Н. Бантыша-Каменского, М. И. Богдановича, А. А. Керсновского.

Электронная публикация материалов жизни и деятельности П. А. Румянцева-Задунайского включает полный текст бумажной книги и избранную часть иллюстративного документального материала. А для истинных ценителей подарочных изданий мы предлагаем классическую книгу. Как и все издания серии «Великие полководцы» книга снабжена подробными историческими и биографическими комментариями; текст сопровождают сотни иллюстраций из российских и зарубежных периодических изданий описываемого времени, с многими из которых современный читатель познакомится впервые. Прекрасная печать, оригинальное оформление, лучшая офсетная бумага – все это делает книги подарочной серии «Великие полководцы» лучшим подарком мужчине на все случаи жизни.

Великая и Малая Россия. Труды и дни фельдмаршала - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Вчисле переворотов, имевших решительное влияние на судьбу народов, не последнее место занимают быстрое возвышение и впоследствии столь же быстрый упадок Турции. Изумительно было зрелище бедных, безвестных племен, вызванных словом лжепророка к победам и славе. Подобно бурному потоку, разлились мусульманские полчища в трех сторонах света; аравитяне покорили Испанию; турки утвердились на развалинах дряхлой Восточной империи; поклонники Магомета, охватив Европу, грозили уничтожением самобытности государств и успехам просвещения.

В продолжение нескольких веков воевали с турками все европейские их соседи, но никто не мог положить предела завоеваниям мусульманских полчищ. Причинами тому были: многочисленность турецких вооруженных сил; религиозный фанатизм, воодушевлявший мусульман; воинские способности многих султанов; образ действий турок, сообразный с современными обстоятельствами; и, наконец, ошибки их неприятелей.

До преобразования, в новейшее время, турецкой военной системы, каждый из мусульман был воином. Самая религия обязывала их к беспрестанной войне с последователями других учений; к тому же, по роду жизни своей, турки были весьма способны к перенесению военных трудов и лишений. Пользуясь благоприятными обстоятельствами, султаны весьма часто выставляли армии в несколько сот тысяч человек.

Турецкие ополчения воодушевлены были верованием в предопределение (фатализмом) и надеждою блаженства в будущей жизни в случае гибели на поле брани: эти убеждения внушали в них отчаянную храбрость. Их повелители умели пользоваться способностями к военному делу своих подданных, вели беспрестанную вой-ну с соседями и действовали весьма искусно в политическом отношении, избегая одновременной войны с несколькими государствами, а стараясь побеждать их порознь.

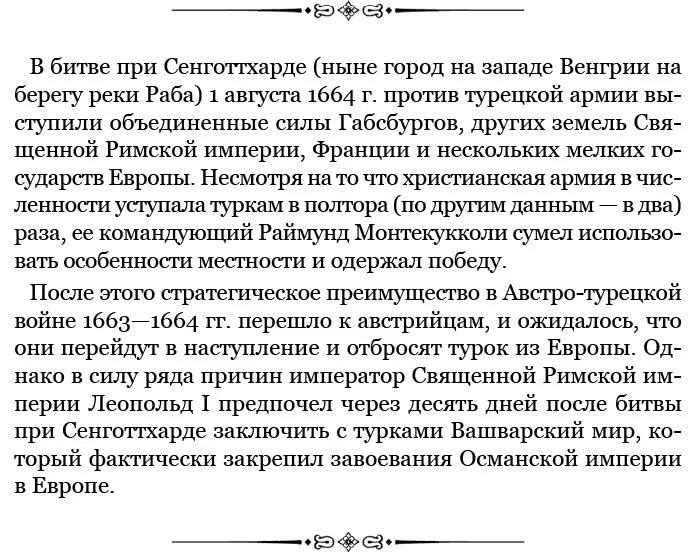

Таким образом, Оттоманская Порта, после победы, одержанной генералом Монтекукколи над турками при Сенготтхарде, заключив в сентябре 1664 года перемирие с Австрией на 20 лет, воспользовалась им для отнятия у венецианцев Кандии в 1669 году; а потом вела последовательно войны с Польшей и Россией.

Турецкие войска, до преобразования их, не имели ни правильного строя, ни тактического образования. Пехота их сражалась в виде беспорядочной толпы и потому была мало способна к натиску, требующему преимущественно единства и порядка, но могла наносить большой вред меткой стрельбой; кавалерия, действовавшая врассыпную, имела большое преимущество над европейскими всадниками в одиночном бою, благодаря отличному оружию и превосходным лошадям.

Артиллерия не отличалась подвижностью, но действовала довольно метко. Еще во второй половине ХIV столетия были сформированы султаном Мурадом I из пленных христианских юношей отборные отряды пехоты (янычары) и конницы (спаги). Эти воины, воспитанные в правилах мусульманской религии и приученные с малолетства к суровой жизни и строгой подчиненности, в течение трех веков были ужасны неприятелям Порты.

Турецкие ополчения, действовавшие наступательно с необыкновенной стремительностью, были малоспособны к оборонительным действиям в открытом поле, требующим стойкости и хладнокровия. Поэтому турки обыкновенно располагались в укрепленных лагерях, откуда для нападения на неприятеля высылали значительные отряды, состоявшие преимущественно из кавалерии, либо выходили в совокупности.

Эти полчища, пользуясь своей многочисленностью и быстротой, окружали неприятельскую армию и нападали на нее одновременно со всех сторон. Если удавалось им расстроить ее, то ловкая турецкая кавалерия, настойчиво преследуя опрокинутого противника, довершала его поражение.

Основываясь на выгодах подобного образа действий турок, Монтекукколи ставит их в пример, как в политическом, так и в военном отношении. Быть может, победитель при Сенготтхарде преувеличивал с намерением достоинство военной системы турок, желая возвысить таким образом собственную свою славу; тем не менее беспристрастное исследование качеств, отличавших турецкие войска, убеждает в том, что они составляли превосходное орудие в руках искусных вождей, умевших ими пользоваться. Но главную причину успехов, одержанных турками, до́лжно искать в ошибках их неприятелей.

Пользуясь ослаблением духа византийских греков и неустройством, господствовавшим во всех частях управления Восточной империи, мусульмане положили конец ее существованию и стали вести беспрестанные войны против всех своих европейских соседей, которые, вместо того, чтобы вооружиться дружно против общего врага, угрожавшего их политической самостоятельности, допускали поражать себя порознь.

Образ ведения войны европейских народов был столь же ошибочен, сколь и их государственная политика. Полководцы Западной Европы, стремясь обезопасить себя со всех сторон от стремительных атак турецкой конницы, строили всю свою пехоту в одном огромном каре, в средине которого помещали кавалерию и обозы, усиливали углы и фасы этого каре артиллерией; а для большего затруднения неприятелю доступа к каре ограждали его рогатками, которые в значительном количестве возились вслед за войсками.

Само собой разумеется, что при подобном боевом расположении все действия армии ограничивались пассивной обороной, а результаты победы – отражением турецких полчищ; если же перевес склонялся на сторону турок и они врывались в каре, то войска, его составлявшие, не успевали восстановить порядка в расстроенных рядах своих и подвергались гибели.

Пока султаны, во главе своих полчищ, указывали им путь к победе, пока состав и дух янычар оставались неизменными, турки, как грозный меч над головою Дамокла, тяготели над Европой.

Но все изменилось, когда повелители мусульман, уклоняясь от трудов и забот, сопряженных с военными подвигами и с государственным управлением, заключились в стенах гаремов своих и вверили визирям начальство над армиями; несмотря на мужество и способности некоторых из числа этих высших сановников Порты, воинский дух стал погасать в народе и прежняя уверенность в непобедимости мусульман уступила место убеждению в том, что они – рано или поздно – принуждены будут, оружием соседственной державы, возвратиться в Азию [148].

Вместе с упадком духа развивалось более и более неустройство внутреннего управления. Паши мало-помалу из правителей областей сделались самостоятельными владетелями, нередко ополчавшимися против своего повелителя. Корпус янычар сознал свою силу и заставил султанов помышлять об ослаблении духа и значения этого войска, напоминавшего собой преторианскую стражу. Для достижения сей цели разрешено было принимать в число янычар не только христианских детей, получивших военное воспитание, но и всех вообще турецких подданных.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Кристофер Ишервуд - Труды и дни мистера Норриса. Прощай, Берлин [сборник litres]](/books/1067990/kristofer-ishervud-trudy-i-dni-mistera-norrisa-pro.webp)