Николай Якубович - Мясищев. Неудобный гений. Забытые победы советской авиации

- Название:Мясищев. Неудобный гений. Забытые победы советской авиации

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Array Литагент «Яуза»

- Год:2008

- Город:Москва

- ISBN:978-5-699-25084-4

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Николай Якубович - Мясищев. Неудобный гений. Забытые победы советской авиации краткое содержание

А ведь предложенные им идеи и технические решения по праву считаются революционными. Именно его КБ разработало первый отечественный межконтинентальный бомбардировщик М-4, первый сверхзвуковой стратегический бомбардировщик М-50 и первый в мире «космический челнок».

Но несмотря на все заслуги, огромный талант и организаторские способности, несмотря на то что многие историки прямо называют Мясищева «гением авиации», его имя так и не обрело всенародной известности – возможно, потому, что руководство советской авиапромышленности считало его «неудобным» конструктором, слишком опередившим свое время.

Эта книга, созданная на основе рассекреченных архивных материалов и свидетельств очевидцев, – первая отечественная биография великого советского авиаконструктора.

Мясищев. Неудобный гений. Забытые победы советской авиации - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Прошу Вас пересмотреть заключение ВВС по эскизному проекту самолета «50», так как иных путей создания такого самолета в эти сроки Министерство авиационной промышленности не находит».

19 сентября макет все-таки утвердили и назначили ведущего летчика-испытателя. Однако двигатель П.Ф. Зубца так и не появился в заданные сроки. Чтобы не терять время на опытный экземпляр самолета, получивший индекс М-50А, в соответствии с февральским 1958 года приказом ГКАТ установили двигатели В. Добрынина ВД-7БА тягой по 11 000 кгс, те самые, что устанавливались на 3М. «Гонка» двигателей и наземная отработка всех систем самолета началась летом 1959 года на заводском аэродроме, а осенью М-50А расстыковали, погрузили на баржу и по Москва-реке отправили на доводочную базу ОКБ. Одновременно строился дублер самолета М-50Б с двигателями М16-17.

Подготовка к первому полету шла полным ходом, а тем временем в конце мая 1959 года начала работать макетная комиссия по самолету М-52, дальнейшему развитию М-50. Это, в общем-то, уже определило будущее М-50А как экспериментального самолета. В 1958 году приняли решение об освобождении ОКБ-23 от предъявления М-50 на государственные испытания и об использовании двух строящихся экземпляров самолета М-50 с двигателями ВД-7 и М16-17 для отработки будущего М-52.

Примерно в это же время предлагается проект «танкера» на базе самолета «50», предназначенного для дозаправки топливом в полете боевой машины на сверхзвуковой скорости и высотах не менее 10 000 м.

На базе М-50 по инициативе ОКБ осенью 1958 г. разрабатывались летающая лаборатория М-50ЛЛ для исследований ТРД, создававшегося на базе ТВД НК-12 и турбостартера ТС-12М, и беспилотный самолет-носитель М-51 для доставки ядерного боеприпаса. Практический радиус действия М-51 в зависимости от типа бомбы изменялся от 7000 км до 10 000 км при полете с крейсерской скоростью 1800 км/ч.

Началу летных испытаний предшествовали «полеты» на первом в стране тренажере тяжелого самолета, позволявшем «взлетать» и «преодолевать звуковой барьер».

В мае 1959 года начались рулежки бомбардировщика. 24 октября приказом МАПа для проведения летных испытаний М-50А назначили первого летчика Н.И. Горяйнова, второго летчика А.С. Липко, штурманами В.И. Иконникова и В.И. Милютина, бортинженером В.И. Щелокова, а ведущим инженером С.П. Казанцева. 27 октября, спеша к очередному юбилею Октябрьской революции, летчикам-испытателям Н.И. Горяйнову и А.С. Липко дали команду поднять М-50А в воздух. Первый полет продолжительностью 35 минут прошел успешно.

Впоследствии на М-50А установили внутренние двигатели ВД-7МА с форсажными камерами, а наружные оставили прежние – ВД-7БА.

О ходе летных испытаний рассказал бывший сотрудник ОКБ-23 С.А. Широкопояс:

«Первый полет «пятидесятки» Н.И. Горяйнов выполнил с отключенными демпферами, хотя на исполнительном старте доложил руководителю полетов об их включении и перечислил установленные на демпферах передаточные соотношения. После полета демпфера были включены, и в последующих полетах не было ни одного отказа. Мы, аэродинамики, считали, что Н.И. Горяйнов сознательно их отключил.

В полете на больших высотах в редукторах системы управления загустевала смазка и затяжелялось управление. Намечались мероприятия по ликвидации этого весьма серьезного дефекта, но практически ничего сделать не успели.

При достижении числа М=1,01 в горизонтальном полете (вопреки мнению ОКБ, по результатам расшифровки осциллограмм в ЛИИ зафиксировали число М=0,99) форсажным режимом внутренних двигателей не пользовались. Вообще, форсаж использовался только на взлете и включался исключительно в процессе разбега, чтобы струи двигателей не сдували с бетонного покрытия ВПП асфальтовые заплатки, появившиеся в ходе ее ремонта.

Мы рассчитали профиль полета «пятидесятки» с выходом на скорость, соответствующую числу М=1,07-1,08 и получили на такой полет разрешение, но он не состоялся, так как после воздушного парада в Тушино испытания были прекращены.

В испытательных полетах имели место неоднократные отказы генераторов трехфазного напряжения, стоявших на двигателях. Летчики очень нервничали, но за время испытаний избавиться от этого дефекта так и не смогли.

По большому счету, полеты на М-50 были небезопасны, так как в случае отказа на взлете одного из двигателей дальнейший полет был невозможен из-за недостатка тяги. И то, что машина летала – это проявление высочайшего героизма, если хотите, самопожертвования ее летчиков-испытателей. Стране надо – будет сделано! Летчики в каждом полете рисковали жизнью – такие жестокие реалии этих испытаний. Ну а то, что испытания были разрешены, так это от безысходности – других двигателей для машины сделать не успели. Это вина, прежде всего, руководства ГКАТ. И самая вопиющая несправедливость – за эти испытания летчики не были представлены к правительственным наградам. А то, что ими был проявлен исключительный героизм – это вне всяких сомнений.

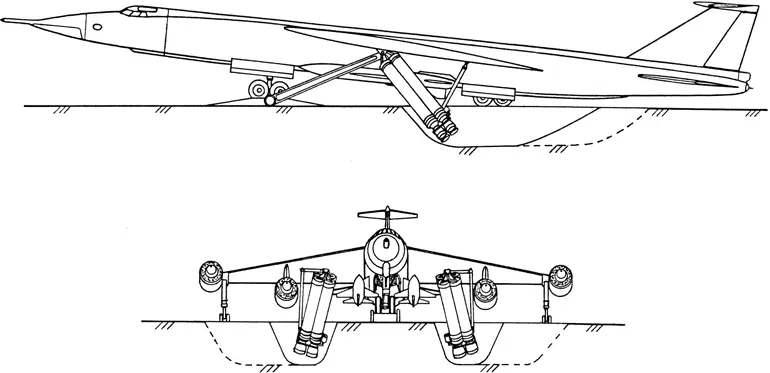

Схема проекта самолета-разведчика «30»

На параде в Тушино «пятидесятка» была флагманом большой колонны опытных самолетов, всех, кого «фирмы » смогли поднять в небо. Пролет этой колонны во время генеральной репетиции (его смотрел высший генералитет, все генеральные конструкторы) был впечатляющим зрелищем. Грома хватило даже с большим избытком. Пролет «пятидесятки» был настолько стремительным (ее скорость у земли превышала 800 км/ч), что все с сожалением констатировали: «Не успел хорошо рассмотреть».

Военные были довольны. Главком ВВС предложил В.М. Мясищеву подумать о том, чтобы во время парада после пролета правительственной трибуны «пятидесятка» выполнила «горку» и ее можно было рассмотреть в плане. Владимир Михайлович тут же попросил Я.Б. Нодельмана дать поручение прочнистам и аэродинамикам просчитать допустимую перегрузку, необходимую для выполнения данного маневра на столь малой высоте. Как оказалось, она не должна была превышать 1,4. Отработать маневр на пилотажном стенде не оставалось времени, пришлось надеяться на квалификацию летчиков.

В день тушинского парада «пятидесятка» на высокой скорости приблизилась к трибунам. Не успели зрители восторженно ахнуть, как видят – «пятидесятка» устремляется вверх, а истребители (МиГ-21Ф, их пилотировали летчики-испытатели Олег Гудков и Юрий Шевяков. – Прим. авт.) безнадежно отстают. При виде в плане – это само совершенство. Эффект потрясающий! Специалисты же недоумевали. Совершенно очевидно, что летчики превысили разрешенную перегрузку. Назревал скандал. И он разразился. Через полтора часа в летную комнату, где находились летчики и ведущие специалисты летно-доводочной базы, стремительно вошел Яков Борисович Нодельман и с ходу «вцепился» в пилотов.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: