Николай Якубович - Мясищев. Неудобный гений. Забытые победы советской авиации

- Название:Мясищев. Неудобный гений. Забытые победы советской авиации

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Array Литагент «Яуза»

- Год:2008

- Город:Москва

- ISBN:978-5-699-25084-4

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Николай Якубович - Мясищев. Неудобный гений. Забытые победы советской авиации краткое содержание

А ведь предложенные им идеи и технические решения по праву считаются революционными. Именно его КБ разработало первый отечественный межконтинентальный бомбардировщик М-4, первый сверхзвуковой стратегический бомбардировщик М-50 и первый в мире «космический челнок».

Но несмотря на все заслуги, огромный талант и организаторские способности, несмотря на то что многие историки прямо называют Мясищева «гением авиации», его имя так и не обрело всенародной известности – возможно, потому, что руководство советской авиапромышленности считало его «неудобным» конструктором, слишком опередившим свое время.

Эта книга, созданная на основе рассекреченных архивных материалов и свидетельств очевидцев, – первая отечественная биография великого советского авиаконструктора.

Мясищев. Неудобный гений. Забытые победы советской авиации - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Надо сказать, что идея создания подобного самолета после закрытия ОКБ-23 не угасла. Поиск продолжался. Приоритет вначале отдали проектам Ту-135К и Ту-135Р. При этом, как свидетельствуют документы, не обошлось без влияния работ ОКБ-23, поскольку документация Мясищева «осела» на набережной Яузы в ОКБ Туполева. В частности, модель крыла самолета М-52 взяли за основу при разработке проекта «106».

Впоследствии работу по созданию тяжелой сверхзвуковой машины возглавил П.О. Сухой. Но самолет Т-4 (изделие 100), построенный в его ОКБ, так и не вышел из опытной стадии. О причинах отказа от Т-4 писалось и говорилось очень много, хотя вся правда об этом проекте до сих не сказана. Впрочем, это тема для другого разговора. Сейчас важно отметить: пробел в создании такого самолета страна смогла заполнить лишь четверть века спустя, приняв на вооружение Ту-160, но и здесь не обошлось без влияния В.М. Мясищева…

«Я планов наших люблю громадье»

Успехи, достигнутые ядерной физикой, привели в начале 1950-х годов к эйфории даже среди талантливых инженеров-реалистов. Одновременно с появлением атомных электростанций и подводных лодок с ядерными силовыми установками (ЯСУ) рождались проекты атомных ракет и самолетов с неограниченной дальностью полета. При этом, полагаясь на оторванных от реалий тех лет ученых-атомщиков, создатели летательных аппаратов совершенно не задумывались о катастрофических последствиях «ядерного джинна», вырывавшегося из «бутылки» в случае аварии.

Чтобы читатель понял, о чем идет речь, поясню, что такое ЯСУ. Простейшим типом подобных силовых установок является ядерный прямоточный воздушно-реактивный двигатель (ПВРД). В нем, в отличие от классического ПВРД, подогрев воздуха, поступающего через воздухозаборное устройство, осуществляется не от сгорания обычного углеводородного топлива, а теплоносителем из атомного реактора и затем выбрасываемого через реактивное сопло. За счет разницы скоростей входящего и истекающего воздуха создается реактивная тяга. Чем выше температура воздуха, тем больше тяга двигателя. Эти двигатели больше подходили для ракет.

Кажется, все просто, но для полета самолета с ядерным ПВРД необходим еще и стартовый двигатель, способный разогнать машину до скорости, когда начнет работать «прямоточка». Поэтому создатели самолетов обратили внимание прежде всего на ЯСУ, работа которой основана на принципе турбореактивного двигателя.

Прежде чем перейти к освещению работ по атомным самолетам, следует пояснить, что известны два типа ЯСУ, выполненных по открытой и закрытой схемам. В первой из них (так называемой прямого цикла) подогрев воздуха осуществляется путем непосредственной циркуляции теплоносителя между ядерным реактором и двигателем. В двигателях закрытой схемы подогрев воздуха происходит с помощью промежуточного теплообменника. Хотя ЯСУ с открытым циклом имеет некоторые преимущества перед реактором с замкнутым циклом, но остается труднорешаемая задача – защита от радиоактивного излучения, в том числе и предотвращение выброса продуктов деления, особенно в случае разрушения топливного элемента. Реактор с замкнутым циклом больше подходил для установки на летательный аппарат.

В Советском Союзе в те годы разработкой авиационных ЯСУ занимались в опытных конструкторских бюро Н.Д. Кузнецова (двигатель НК-14А, выполненный по закрытой схеме «А») и А.М. Люльки (двигатели по открытой схеме «Б» и по закрытой с промежуточным теплоносителем). Не остались в стороне коллективы ОКБ, возглавлявшиеся П.А. Соловьевым и М.М. Бондарюком. К разработке ЯСУ подключились Институт атомной энергии, ЛИИ, ВИАМ и ЦИАМ.

К решению, как тогда казалось, перспективной и очень важной для страны задачи подключились и специалисты ОКБ-23, выйдя с предложением разработать бомбардировщик с ядерной силовой установкой открытой схемы, разрабатывавшейся под руководством А.М. Люльки. Основанием для этого стало постановление Совета Министров СССР от 24 августа 1955 года. Ожидалось, что самолет «60» сможет летать со скоростью до 2100 км/ч, при этом его дальность достигнет 25 000 км. Спустя три года ОКБ-23 предъявило в ГКАТ эскизный проект машины.

Вслед за этим в ОКБ-23 рассматривались варианты гидросамолета «60М» и сухопутного проекта – «62». Работы по ним продолжались до середины 1959 года, но они так и остались на бумаге, проложив путь, как тогда казалось, более перспективному проекту самолета «30», входившему в состав авиационно-ракетной системы «30К». Причиной же отказа от проектов «60» и «62», видимо, стал переход к силовой установке с двигателями закрытой схемы.

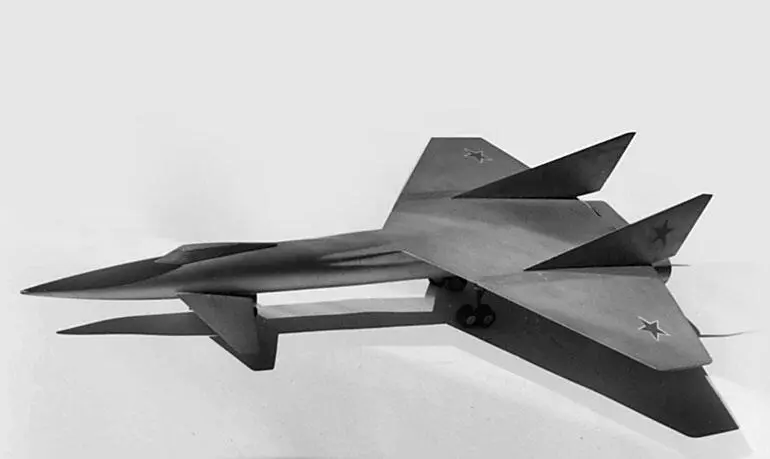

Модель самолета проекта «30»

Предложение по созданию авиационно-ракетной системы «30К» прозвучало в 1958 году. Отработка атомного реактора с опытным двигателем планировалась на самолете М-52. Кроме этого предполагалось создание самолета-аналога, но с обычными ТРД «16–17».

Менее чем за год до закрытия ОКБ-23 17 марта 1959 года председатель ГКАТ П.В. Дементьев в письме заместителю председателя Совета Министров СССР Д.Ф. Устинову сообщал: «…считаем целесообразным включить проведение научно-исследовательских, конструкторских и экспериментальных работ по атомному самолету-бомбардировщику и двигателя к нему. Для разработки атомного самолета предполагается дать задание (…) ОКБ-23 (Мясищев), разработку атомного двигателя ОКБ-278 (Кузнецов) и экспериментальных работ по атомному реактору (Люлька) ОКБ-165».

На всю работу отводилось немногим более пяти лет. В 1965 году атомный бомбардировщик должен быть предъявлен на государственные испытания.

Ожидалось, что при взлетном весе 130–140 тонн (по другим данным – 169–170 тонн, на долю силовой установки с защитой от ядерного излучения будет приходиться 30–38 тонн) дальность достигнет 25 000 км. При этом его максимальная скорость будет в пределах 3200–3600 км/ч, крейсерская – 2700–3000 км/ч, а высота полета – 18–20 км. Стремление защитить экипаж от ядерного излучения заставило разработчиков остановить свой выбор на схеме «утка» с размещением реактора в хвостовой части самолета.

В апреле 1960 года, после письма заместителя председателя ГКАТ А. Кобзарева в комиссию по военно-промышленным вопросам, где, в частности, говорилось, что «разработка и изготовление реактора по закрытой схеме (…) для ОКБ-23 и переоборудование М-52 (…) для испытаний атомной силовой установки нецелесообразно, и работы в ОКБ-23 в этом направлении прекратить…».

В 1961 году, вскоре после закрытия ОКБ-23, на летающей атомной лаборатории Ту-95 «ЛАЛ» начались исследования экспериментального реактора. Результаты оказались не в пользу энтузиастов атомного самолета. Большой вес, неэффективная защита от радиации, а также недостаточная надежность подобного летательного аппарата показали, что для создания ЯСУ потребуются значительно большие усилия, чем предполагалось.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: