Макс Хейстингс - Первая мировая война. Катастрофа 1914 года

- Название:Первая мировая война. Катастрофа 1914 года

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Array Литагент «Альпина»

- Год:2014

- Город:Москва

- ISBN:978-5-9614-3599-3

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Макс Хейстингс - Первая мировая война. Катастрофа 1914 года краткое содержание

Первая мировая война. Катастрофа 1914 года - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Австрийский врач Йохан Бахманн приводит несколько случаев, когда «симпатизирующий сербам боснийский сброд» якобы шпионил на сербскую армию. В числе упомянутых им подозреваемых фигурирует и пожилая крестьянская пара – мужа повесили, жену расстреляли, дом разграбили и сожгли. Однако даже Бахманна ужаснула судьба сербского пленного, раненного в голову. Перевязав его ночью и уложив в сарае у вышеградской дороги, доктор заглянул к нему на рассвете, чтобы сменить повязку, прежде чем полк отправится дальше. Но выяснилось, что пленного уже повесили – по распоряжению полковника, выведенного из себя бранью, которой пленный всю ночь осыпал Австрию. «Этот приказ был выше моего понимания и свидетельствовал о вопиющей бесчеловечности, – писал Бахманн. – Ранение спровоцировало у бедняги менингит, поэтому все его поведение было продиктовано воспаленным бредом» {390}.

Та же участь постигла попадавших в руки австрийцев многочисленных сербских подданных империи Габсбургов, переходивших границу, чтобы присоединиться к сербской армии. Тем не менее это не остановило 452 из 70 000 австро-венгерских пленных, удерживаемых Белградом, от вступления в сербские ряды. Вена подвергла свою боснийскую колонию новому витку репрессивных мер, призванных укрепить верноподданнические чувства. Запретили использование кириллицы в школах. Австро-венгерским войскам предписывалось самое суровое обращение с подозреваемыми в терроризме. Инструкция по борьбе с сербскими комитаджи предписывала стрелять в любого подозрительного, включая женщин и детей, «поскольку они тоже могут метать гранаты и бомбы» {391}. Война переросла в вялотекущие затяжные бои на два фронта: почти миллион сербов и австрийцев сражались на севере от Савы и в горах к востоку от Дрины.

По иронии судьбы, пока австрийцы и сербы убивали друг друга, в соседней Боснии шел суд над теми, чьи действия послужили поводом к началу войны. Австро-венгерский офицер, откомандированный в Сараево, наблюдал, как дважды в день обвиняемых в заговоре против Франца Фердинанда конвоировали из казарм, в которых они содержались, к зданию суда, где проходили слушания: «Первым шел дюжий надзиратель, затем обвиняемые в окружении конвоя, замыкал шествие конвойный расчет. Все заключенные были в кандалах и скованы между собой, побег исключался. Принципа всегда ставили в центр. Выглядел он невзрачно – темные волосы, бледный, тщедушный. <���…> Попадающиеся навстречу солдаты улюлюкали и бранились на тирольском вслед конвоируемым, но Принцип отвечал неизменной циничной усмешкой» {392}. Сербские и австрийские власти не сразу осознали, что оказались в ловушке, грозящей катастрофическими последствиями для обеих сторон. Война разорила Сербию, унеся 3/4 миллиона жизней – то есть каждого шестого. Такого высокого процента погибших не было ни у одной из участвовавших в конфликте держав. В этом отношении австрийцы своего добились: Сербия понесла жестокую кару за участие горстки своих граждан в убийстве эрцгерцога. Однако армия Конрада покрыла себя позором, который не смогли смыть никакие последующие победы. Мир услышал погребальный звон по империи Габсбургов. Но балканские колокола вскоре потонули в грохоте разрывов и пальбы на полях сражений Западной и Восточной Европы.

5. Смерть под трубы и знамена

1. «План XVII» в действии

Всю первую половину августа французские, немецкие, бельгийские и британские войска маршировали меж золотых нив под безоблачным небом от мест выгрузки к будущим полям сражений, провожаемые удивленными взглядами крестьян. Миллионы людей преодолевали ежедневно по много километров, кто-то пешком, кто-то верхом или в обозах, единицы на примитивных автомобилях. «Пыль оседала на волосах, бровях и в бороде, – писал Поль Линтье 14 августа, – и к тому времени, как нас догнала колонна парижских моторных омнибусов, мы уже стали такими же белыми, как дорога под нашими ногами» {393}– во Франции было не много мощеных трактов. Каждый немецкий корпус в сопровождении 2400 повозок и 14 000 лошадей растягивался почти на 20 км.

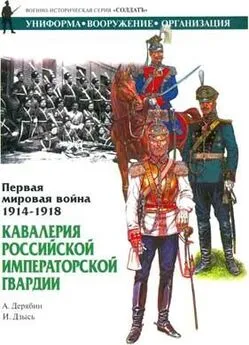

Если немецкая и британская армии перешли на невзрачную серо-зеленую форму и хаки соответственно, то французы и бельгийцы, как и в XIX веке, щеголяли яркими, пестрыми мундирами. Потрясающе: французские солдаты шли навстречу вражеским пулям под барабанный бой и фанфары, с развевающимися полковыми знаменами. На скольких французских могилах 1914 года стоит после имени и фамилии лаконичная приписка clarion – трубач… Многие части отправляли на битву целые оркестры, а кто-то из офицеров надевал белые перчатки. У всех воюющих сторон войска вели в бой командиры с саблей наголо, верхом на боевых скакунах.

Начиная с сентября войска начали окапываться, однако характерной чертой августовских сражений во Франции и в Бельгии оставались прекрасно видимые противником передвижения пехоты, кавалерии и артиллерии. Людские массы выступали навстречу сокрушительной мощи современного вооружения таким же боевым порядком, как в древние времена. Последствия были предсказуемы для всех – за исключением некоторых генералов. Таких потерь, какие понесла французская армия за единственный день 22 августа 1914 года, не бывало ни у одной из воюющих сторон до конца войны. Серия сражений французской армии под началом главнокомандующего генерала Жозефа Жоффра напомнила бы стороннему наблюдателю битвы XIX века, вот только стратегический гений явно отсутствовал. Уверенность французских командиров, что выстоять под огнем можно на одном cran – кураже, привела к тому, что четверть миллиона их молодых соотечественников сложила головы в бою за эти три недели. Немцы потеряли почти втрое меньше – до их смертного часа было еще далеко.

Как-то в 1909 году некий путешественник бродил по улицам грандиозного города-крепости Льеж, ворот в Бельгию, располагающегося на реке Маас. С угрюмым выражением на брыластом лице он рассматривал не архитектурные жемчужины, а кольцо современных фортов, защищающих подступы к крепости. Это был не кто иной, как 44-летний полковник Эрих Людендорф, один из самых блестящих военачальников немецкой армии, поистине одержимый своей профессией. Он осматривал место будущего сражения, поскольку взятие Льежа и последующий проход через центральную часть Бельгии представляли собой ключевые пункты плана Германии по уничтожению французской армии. План этот разработал в начале века начальник немецкого штаба граф Альфред фон Шлиффен, однако он предполагал вести армию через голландские территории. Мольтке же решил пустить ее через Льеж, поскольку Голландии предназначалась участь нейтрального выхода во внешний мир – «отдушины» для Германии, – и в этом качестве она действительно сыграла неоценимую роль.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Юджин Роган - Падение Османской империи [Первая мировая война на Ближнем Востоке, 1914–1920]](/books/1097382/yudzhin-rogan-padenie-osmanskoj-imperii-pervaya-miro.webp)