Мирослав Морозов - Мифы Великой Отечественной (сборник)

- Название:Мифы Великой Отечественной (сборник)

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Array Литагент «Яуза»

- Год:2010

- Город:Москва

- ISBN:978-5-699-40704-0

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Мирослав Морозов - Мифы Великой Отечественной (сборник) краткое содержание

Об этом уже который год твердит «демократическая» печать, эту ложь вбивают в голову нашим детям. И если мы сегодня не поставим заслон этим клеветническим мифам, если не отстоим свое прошлое и священную память о Великой Отечественной войне, то потеряем последнее, что нас объединяет в единый народ и дает шанс вырваться из исторического тупика. Потому что те, кто не способен защитить свое прошлое, не заслуживают ни достойного настоящего, ни великого будущего!

Мифы Великой Отечественной (сборник) - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Не приходится удивляться, что большинство жителей Локотского округа Каминского люто ненавидели. Этот факт зафиксирован в немецких документах. В датированном октябрем 1942 г. отчете в этой связи говорится следующее.

«Знакомые со сложившейся ситуацией люди (майор фон Вельтхейм, майор Миллер, обер-лейтенант Бухгольц) независимо друг от друга сходятся не только в том, что население все еще уважает предшественника Каминского, убитого партизанами, но и в том, что они [местные жители] ненавидят Каминского. Они «дрожат» перед ним и, согласно этой информации, только страх удерживает их в повиновении» [166].

Даже читая изданные Каминским приказы, нетрудно заметить, что симпатии населения находились вовсе не на стороне локотской управы. 15 сентября 1942 г. Каминский издает приказ № 51:

«Участились случаи, когда жители подлесных районов без ведома местных властей ходят в лес.

Имеются случаи, когда под видом сбора ягод, заготовки дров они встречаются в лесу с партизанами.

На основании изложенного приказываю: Прекратить всякое хождение в лес отдельных личностей независимо от причин. В случае необходимости выхода в лес, как-то: пилка и заготовка лесоматериала и дров, поиски пропавших животных, – разрешаю выход в лес только в организованном порядке, с обязательным сопровождением полицейских.

Всякое самовольное хождение в лес будет рассматриваться как связь с партизанами и караться по закону военного времени.

Ответственность за выполнение приказа возлагаю на волостных старшин, старост и уполномоченных полиции.

Приказ опубликовать и довести до сведения жителей Локотского округа» [167].

Приказ местным жителям отправляться в лес за дровами исключительно в сопровождении полицейских сам по себе говорит о многом. Однако еще о большем говорит приказ № 114 от 31 октября:

«Всем старостам, волостным старшинам и районным бургомистрам приказываю по приближении бандитов немедленно сообщать об этом в ближайший телефонный пункт, для чего при каждом селе нужно иметь лошадь со всадником.

Предупреждаю, что невыполнение настоящего приказа буду рассматривать как прямое предательство и измену Родине и виновных привлекать к военно-полевому суду» [168].

Как видим, даже облеченные властью старосты и бургомистры не спешили сообщать о партизанах в центр; к этому их приходилось принуждать угрозой военно-полевого суда.

Для немецкого командования ненависть местного населения к Каминскому не имела абсолютно никакого значения. Для них было важно, лишь сколько солдат Каминский сможет бросить против партизан и добьются ли эти подразделения приемлемых успехов. Одновременно с созданием Локотского округа Каминский получил разрешение переформировать свои части в «бригаду милиции».

Осенью 1942 г. Каминский объявил мобилизацию в переданных ему в подчинение районах (на «старых территориях» мобилизация, как мы помним, велась с января месяца). Командиров для новых подразделений не хватало, и в конце 1942 г. Каминский с согласия немецкого командования набрал в лагерях для военнопленных несколько десятков офицеров [169].

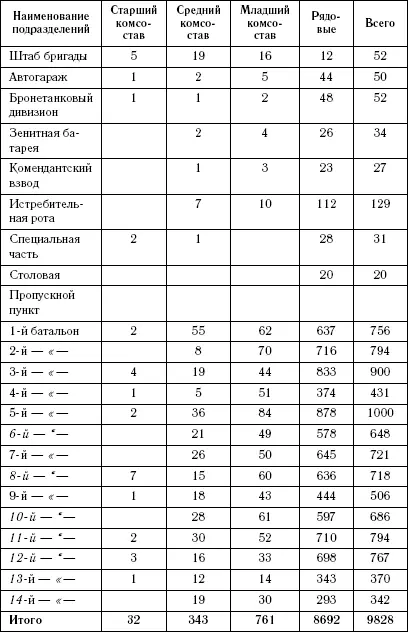

Бригада Каминского получила пафосное название «Русская освободительная народная армия». По состоянию на январь 1943 г. в бригаде имелось 14 батальонов общей численностью в 9828 человек (см. табл.). Эти силы были дислоцированы по территории Локотского округа поротно. В крупных населенных пунктах стояли батальоны. Оружие РОНА получала от немцев – равно как и военную униформу. Снабжение продовольствием обеспечивалось за счет населения округа [170]. При каждом батальоне имелся немецкий офицер связи [171].

СОСТАВ БРИГАДЫ РОНА НА 16 ЯНВАРЯ 1943 г. [172]

Весной 1943 г. батальоны РОНА были сведены в пять стрелковых полков трехбатальонного состава:

1-й стрелковый полк майора Галкина – 1,2, 11-й батальоны;

2-й стрелковый полк майора Тарасова – 4, 6, 7-й батальоны;

3-й стрелковый полк майора Турлакова – 3,5, 15-й батальоны;

4-й стрелковый полк майора Прошина – 10, 12, 14-й батальоны;

5-й стрелковый полк капитана Филаткина – 8, 9, 13-й батальоны.

Каждый батальон имел в своем составе 4 стрелковые роты, минометный и артиллерийский взводы. На вооружении по штату требовалось иметь 1–2 орудия, 2–3 батальонных и 12 ротных минометов, 8 станковых и 12 ручных пулеметов. Однако на практике как в личном составе, так и в вооружении отдельных батальонов единообразия не существовало. Как видно из приведенной выше Строевой записки, их численность колебалась в пределах 300– 1000 бойцов, а наличие вооружения зависело главным образом от характера выполняемых задач. В то время как одни батальоны располагали даже бронетехникой, другие были вооружены преимущественно винтовками и почти не имели ручных и станковых пулеметов. На вооружении бронедивизиона имелось 8 танков (КВ, 2 Т-34, ЗБТ-7, 2БТ-5), 3 бронемашины (БА-10, 2 БА-20), 2 танкетки, а также автомашины и мотоциклы. Бронетехнику могли иметь и другие части РОНА, как, например, истребительная рота, получившая два танка БТ-7 [173].

На весну – лето 1943 г. пять пехотных полков дислоцировались: 1-й полк – пос. Пчела (34 км южнее Навли), 2-й полк – пос. Бобрик (15 км южнее Локтя), 3-й полк – Навля, 4-й полк – Севск, 5-й полк – Тарасовка-Холмечь (западнее Локотя) [174].

Немцы оценивали боеспособность бригады РОНА весьма скептически. «Грабежи, несмотря на суровые запреты, – констатировал один из немецких офицеров-наблюдателей. – Поскольку в них принимали участие офицеры, было совершенно невозможно удерживать людей под контролем. Ночью караульные беспричинно покинули свои посты» [175].

Когда осенью 1942 г. партизаны усилили давление на подразделения РОНА, генерал Бернхард был вынужден констатировать: «боевики инженера Каминского не могут отразить крупных нападений на себя» [176].

Приезжавшие из центра наблюдатели также восхищения бригадой не выражали. «У Деккера была возможность осмотреть все батальоны, – писал министр восточных территорий Альфред Розенберг. – Четыре батальона носят старую немецкую форму. Остальные батальоны внешне выглядят как дикая банда…» [177].

Крупных самостоятельных операций против партизан подразделения РОНА не вели, их всегда поддерживали венгерские или немецкие части. Так было во время операции «Зеленый дятел» летом 1942-го, операций «Треугольник» и «Четырехугольник» осенью 1942-го, операций «Белый медведь I» и «Белый медведь II» зимой 1943-го и операции «Цыганский барон» весной 1943-го. Однако в качестве вспомогательных подразделений знающие местность и население каминцы были эффективны и – главное, – по немецким оценкам, экономили целую дивизию [178].

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: