Валентин Рунов - «Линия Сталина» в бою

- Название:«Линия Сталина» в бою

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Array Литагент «Яуза»

- Год:2010

- Город:Москва

- ISBN:978-5-699-39238-4

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Валентин Рунов - «Линия Сталина» в бою краткое содержание

Соответствуют ли все эти предположения действительности? Что на самом деле представляла собой легендарная «Линия Сталина»? Насколько была совершенна и «непреодолима»? Почему так и не оказала серьезного влияния на ход боевых действий? Как немцам удалось прорвать ее и какой ценой?

Впервые в военной литературе! Подлинная история самой знаменитой оборонительной системы СССР – без мифов, домыслов и умолчаний! «Линия Сталина» в бою!

«Линия Сталина» в бою - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

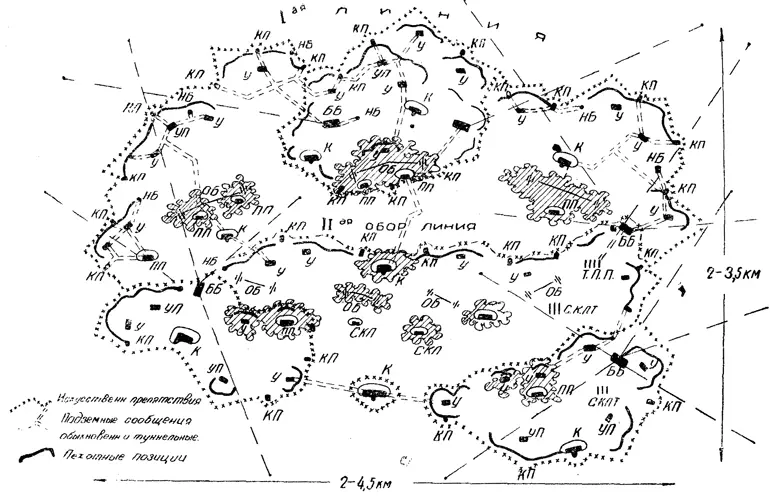

Там, где не создавалась передовая позиция обороны, на удалении 1–3 километра от переднего края основной полосы обороны оборудовалась позиция боевого охранения, состоявшая из ряда взводных опорных пунктов, поддерживаемых огнем артиллерии и пулеметов с главной полосы. Задача боевого охранения – воспретить разведку и внезапное нападение противника на главную полосу обороны. Позицию боевого охранения обороняли подразделения, выделенные от батальонов, расположенных на первой позиции главной полосы обороны.

Главная (основная) полоса обороны занималась стрелковыми дивизиями с задачей остановить и ликвидировать наступление противника. Она состояла из трех позиций: главной позиции сопротивления, позиции вторых эшелонов полков и позиции вторых эшелонов дивизии. Каждая позиция, отстоявшая от другой на 1–2 километра, имела глубину до 2–2,5 километра.

Оборона носила главным образом очаговый характер. Первая позиция состояла из ряда батальонных районов, оборудованных окопами, укрытиями, ходами сообщения и другими инженерными сооружениями. Она готовилась к ведению круговой обороны. Размеры батальонного района обороны достигали по фронту до 2,5 километров и в глубину до двух километров. Считалось, что на этом пространстве стрелковый батальон сможет создать плотность огня, неопределимую для пехоты противника (5 пуль в минуту на 1 м фронта).

Позиции вторых эшелонов полков и дивизий предназначались для создания глубины обороны. Стрелковый полк оборонялся на участке 3–5 километров и в глубину до 3 километров, а стрелковая дивизия – в полосе шириной 6–8 километров и глубиной до 6 километров. Полосы обороны на второстепенных направлениях были значительно шире, чем на главном направлении обороны стрелковой дивизии – до 10–12 километров.

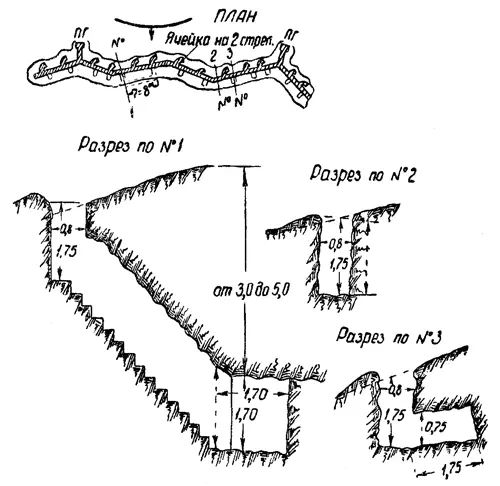

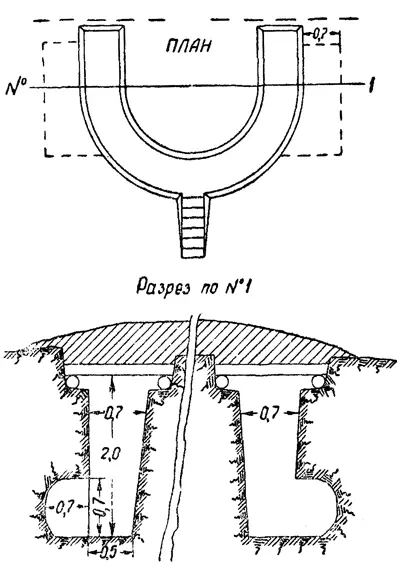

Ячейковый окоп с групповыми и индивидуальными убежищами

Вторая полоса обороны глубиной до 5 километров была предназначена для размещения резервов стрелкового корпуса и многочисленных специальных средств усиления с целью остановить наступление прорвавшегося в глубину обороны противника и обеспечить свои войска исходным рубежом для осуществления контратак и контрударов. Следовательно, в тактической зоне оборонялся стрелковый корпус в полосе по фронту 30–35 километров и в глубину до 30 километров. Для заграждения второй полосы основной зоны требовалось большое количество взрывчатых веществ. Исходя из средней нормы, необходимо было иметь до 60 тонн взрывчатых веществ, противотанковых мин – до 60 000 единиц, колючей проволоки – до 300 тонн, МЗП – до 7000 пакетов.

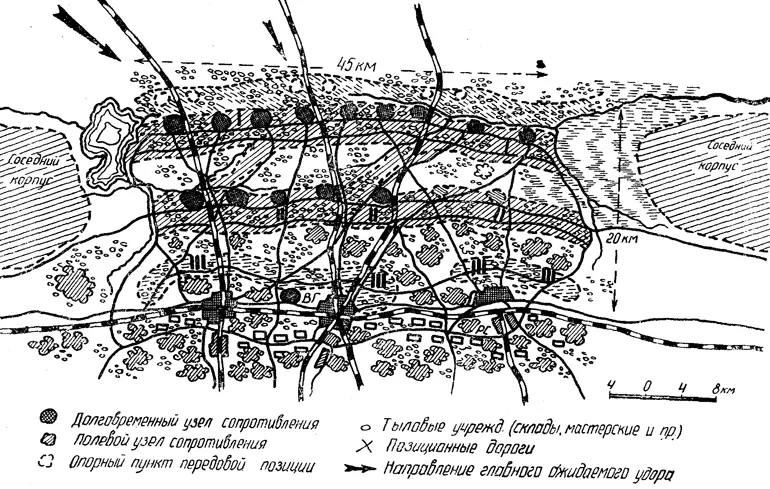

Схема укреплений района Хмелькова (1931 г.)

Оперативная оборонительная зона общей глубиной 20–30 километров состояла из зоны маневра армейских резервов и тылового армейского рубежа. В зоне маневра армейских резервов располагался общевойсковой резерв в составе 1–2 стрелковых дивизий или механизированного корпуса, танкового, противотанкового и других резервов. На этом пространстве размещалась основная масса армейской авиации, органы армейского управления, материальные средства и органы армейского тыла. В ходе операции все силы и средства, размещенные в этой зоне, должны были нанести удар такой силы, после которого противник отказался бы от дальнейшего наступления. Потребность в инженерных средствах в зоне оперативного маневра выражалась в следующем: взрывчатых веществ – 60 тонн, противотанковых мин – до 70 000, колючей проволоки до 400 тонн.

На тыловом оборонительном рубеже размещались глубокие армейские и тыловые резервы. За этой полосой располагались аэродромы тяжелой авиации, органы фронтового и частично армейского управления, органы тыла.

Кроме указанных полос и рубежей, предполагалось создание отсечных оборонительных полос, расположенных между главной полосой и тыловым рубежом. Их предназначение – не дать противнику распространиться в сторону флангов, расчленить его ударную группировку на части и изолировать их друг от друга, а также создать благоприятные условия для нанесения контрударов.

Схема укрепленного узла Голенкина

Таким образом, общая глубина обороны армии составляла 50–60 километров. Ширина обороны армии определялась в зависимости от обстановки и, имея в своем составе 12–15 дивизий, усиленная 1–2 танковыми бригадами, могла обороняться в полосе 80-100 километров. Оперативное построение армии было одноэшелонным, с выделением резервов, аналогично в один эшелон с выделением резервов строился боевой порядок в корпусе. Эшелонирование боевых порядков осуществлялось в звене от дивизии и ниже.

Укрытие на два человека от огня штурмовой авиации

На всю оперативную глубину оборонительной операции требовалось около 300 тонн взрывчатых веществ, до 2,5 тыс. тонн противотанковых мин, до 1000 тонн колючей проволоки и до 6–7 тысяч тонн других всевозможных грузов, а всего – 10–11 тыс. тонн, и, кроме того, необходимо было огромное количество леса и прочих строительных материалов. Только для подвоза взрывчатых веществ и прочих инженерных средств требовалось до 800–900 вагонов, что составляло 20–21 эшелон. Исходя из расчета устройства армейской оборонительной полосы силами обороняющихся войск и приданных им 4–5 специальных строительных батальонов по специальной работе и мобилизации населения в количестве 10 тысяч человек, то и в этом случае устройство всей армейской полосы занимало не меньше 10–15 суток. Масштабность подготовки и проведения армейской оборонительной операции требовала высокой степени организованности и эффективности управления.

Для проведения инженерных работ по совершенствованию обороны, создания укрытий для полевых войск наполнения укрепрайонов в угрожаемый период имелось ограниченное количество средств, к тому же, как отмечало военное руководство, невысокой производительности. Например, универсальный экскаватор «Комсомолец» по своей производительности труда с одним ковшом давал 30 м в час, многоковшовый – 50 м в час. Машина, называемая «окопокопатель», отрывала окопы небольшой глубины. Она обеспечивала пехоту окопами глубиной 0,6 м и протяженностью 1–2 километра за час. Тяжелые грейдеры № 12 использовались для эскарпировки, механические установки для устройства проволочных заграждений, мотопилы для устройства завалов. Для развития укреплений в короткие сроки этих средств было явно недостаточно.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: