Михаил Дворников - Физиология и гигиена летчика в экстремальных условиях

- Название:Физиология и гигиена летчика в экстремальных условиях

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:2022

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Михаил Дворников - Физиология и гигиена летчика в экстремальных условиях краткое содержание

Физиология и гигиена летчика в экстремальных условиях - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Сравнительный анализ данных, полученных при температуре 45°С и 60°С позволяет заключить, что из числа изученных показателей, лимитирующих длительность пребывания в указанных условиях, явились локальные теплоощущения в области головы («очень жарко»), хотя некоторые отличия, по другим показателям, могли определяться последовательным выполнением исследований с первоначальным их проведением при 60°С.

На втором этапе исследований, направленных на уточнение ответа на поставленные задачи, с участием 6 испытателей определялось влияние выполняемых тестовых задач на тепловое состояние человека-оператора.

Результаты проведенных исследований позволили определить синергический характер взаимодействия тепловой нагрузки и тестовых задач как по критериям теплового состояния человека-оператора, так и по времени возможного пребывания в условиях температурного воздействия, соответствующего 60°С. Не останавливаясь на динамике качества выполнения тестовых задач, близкой к вышеописанной, следует отметить достоверное увеличение к 40 мин прироста ректальной температуры и средней температуры тела. Значения средневзвешенной температуры кожи, средневзвешенные тепловые ощущения, теплоощущения в области головы, данные заполнения анкеты САН, общие влагопотери и частота сердечных сокращений в покое не имели существенных различий при выполнении тестовых задач и при пребывании испытателей в покое. И тем не менее отмеченные выше изменения в тепловом состоянии испытателей привели к достоверному (Р кз= 0,05) снижению общего времени пребывания в условиях теплового воздействия при выполнении задач операторского профиля на 10–30% (в среднем 14–16%), хотя отказы при обоих видах исследований происходили при близких значениях СВТК и Т р.

Суммируя полученные данные, можно заключить, что при изученных температурных режимах значимое ухудшение работоспособности отмечается при практическом отсутствии прироста ректальной температуры, незначительных изменениях средней температуры тела, теплонакопления организмом, частоты сердечных сокращений и относительно благоприятных теплоощущениях. Отмеченное согласуется с выводами Дж. Винга (Wing J., 1965) о снижении работоспособности при незначительных физиологических изменениях. Однако точка зрения автора о причине ухудшения работоспособности, обусловленной отвлечением внимания, вследствие теплового дискомфорта, заставляющей испытателя обращать меньше внимания на выполнение тестовых задач, которую поддерживает и Е. Поултон с соавт. (Poulton E., 1976), или отвлечением внимания вследствие потоотделения в области головы, сонливости, которую несколько позже повторно выдвигает и В. Гретер (Greter W., 1973), на наш взгляд, не являются определяющими.

К этой же категории относится и предложение М. Алнутт (Alnutt M., 1971) об ухудшении деятельности вследствие «психологического дискомфорта». Исходя из полученных нами данных, нельзя согласиться и с мнением ряда других исследователей, предлагавших в разное время в качестве порогового применительно к нарушению работоспособности считать прирост ректальной температуры на 0,8–1,5°С (Blockley W. V., 1954, Marcus P., 1976), увеличение средней температуры тела до значений соответствующих 37,8–37,9°С (Gibson T. M., 1979 339, Wissler E. H., 1984).

Так, исходя из указанных значений изменения показателей теплового состояния в наших экспериментах следовало ожидать ухудшения работоспособности на 45–50 мин при воздействии соответствующем 60°С и 80–90 мин – при 45°С. Ю. И. Приемский (1978) предлагает в качестве пороговых значений, оказывающих значимое ухудшение работоспособности летного состава, применять прирост теплонакопления равный 170 кДж/м 2. Названная величина, являясь расчетной, есть не что иное как прирост ректальной температуры до 37,8–37,9°С (0,7–0,8°С) или увеличение средней температуры тела до 37,8°С, что практически повторяет вышеназванных авторов.

По нашим данным, прирост теплонакопления порядка 170 кДж/м 2также соответствует 45–50 мин пребывания при 60°С и 80–90 мин при 45°С.

Учитывая, что в проведенных нами исследованиях ухудшение работоспособности наступало при отсутствии значимого прироста ректальной температуры, нельзя согласиться и с ранее рассмотренной точной зрения П. Ханкок (Hancock P. A., 1982), базирующейся на корреляционной зависимости ухудшения работоспособности от прироста ректальной температуры.

Статичность данных зависимости «степень теплового дискомфорта – уровень работоспособности», предлагаемых Л. Г. Головкиным с соавт. (1986) также не позволяют считать их достаточно обоснованными, хотя предложение авторов использовать теплоощущения человека как дополнительный критерий возможного ухудшения работоспособности согласуется с нашими данными (лимитирующий признак пребывания в неблагоприятных микроклиматических условиях).

Это подтверждают и данные изменения температуры тела и качества пилотирования тренажера в разное время суток, что было показано в наших исследованиях, проведенных с участием 12 испытателей. Так, суточные колебания ректальной температуры в диапазоне 0,6–1,0°С не сопровождались значительным изменением показателей работоспособности. Значения показателей САН, частоты сердечных сокращений и артериального давления имели акрофазу минимум в 4–5 часов утра (рис. 3.10).

Рис. 3.10 – Изменение активности, самочувствия (левый график), систолического и диастолического давления и частоты сердечных сокращений (правый график) в течение суток: С – самочувствие; А – активность; АД(с) – систолическое артериальное давление; АД(д) – диастолическое артериальное давление; ЧСС – частота сердечных сокращений

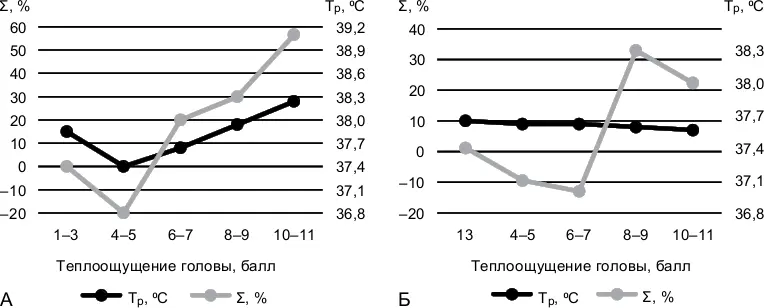

Следует подчеркнуть, что предварительная оценка локального перегрева головы позволила также установить, что на фоне отсутствия прироста ректальной температуры по мере перегревания головы отмечается ухудшение пилотирования тренажера (рис. 3.11).

Подтверждением ведущей роли изменения температуры кожных покровов, определяющей качество пилотирования тренажера, являются и материалы следующих двух разделов исследований.

Особенно наглядно это нашло подтверждение при работе человека-оператора в интермиттирующем режиме воздействия высоких температур в диапазонах: 60 и 24°С, 33 и 50°С, 24 и 33°С.

Рис. 3.11 – Динамика изменения ректальной температуры и качества управления в условиях общего (А) и локального (Б) режимов теплового воздействия: Т р– ректальная температура тела; Σ – интеграл ошибки рассогласования

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: