Василий Толстов - История Хоперского полка Кубанского казачьего войска 1696–1896 гг.

- Название:История Хоперского полка Кубанского казачьего войска 1696–1896 гг.

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:2121

- Город:СПб.

- ISBN:968-5-7868-0012-6

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Василий Толстов - История Хоперского полка Кубанского казачьего войска 1696–1896 гг. краткое содержание

Дополнительно в книгу включены биография автора – генерал-майора В. Г. Толстова и описания дел и боевой жизни хоперцев в период Великой войны, революции и Гражданской войны, оставленные командирами Хоперских полков полковниками Масловым и Елисеевым. Кроме того, приведены фрагменты из воспоминаний генерала А.Г. Шкуро о воссоздании Хоперских полков после их роспуска из-за общего развала Русской армии вследствие деятельности Временного правительства.

Печатается по изданию Военно-Исторического отдела при Штабе Кавказского военного округа. Тифлис. 1900.

В формате PDF A4 сохранен издательский макет книги.

История Хоперского полка Кубанского казачьего войска 1696–1896 гг. - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Прихоперский край исстари был известен русским людям. Еще во времена седой старины, в XVI столетии «на реке на Хопре усть реки Савалы» было известно место под именем Червленного Яра [5] Урочище Червленный Яр существовало в старину также и при впадении в Хопер с правой стороны речки Вороны. Червленный Яр – значит овраг с красно-глинистыми берегами. (Рус. Вестн. 1891 г., т. 215, стр. 114)

, где, вероятно, существовал какой-нибудь укрепленный лагерь, служивший опорным пунктом для наших порубежных караулов. Значение и известность Червленного Яра, в связи с привольными степями и обширными лесными пространствами, покрывавшими долину р. Хопра, могли служить соблазнительною приманкою для колонизации [6] В старые времена, в XVII столетии, в лесах по Хопру водились: бобры, лисы, куницы, дикие козы, разный дикий зверь и бортяные пчелы. См. прим. 8. 4

, а значительное удаление от правительственных центров, полная свобода и безнаказанность в воровских промыслах сулили предприимчивым людям безбедное и спокойное существование. Здесь же по Хопру пролегала главная дорога из Москвы к Азову. Раньше и лучше других путь к Червленному Яру, а следовательно и в прихоперский край, нужно полагать, знали рязанские городовые казаки, название которых впервые упоминается в наших летописях под 1444 годом. Они, как соседи этого края, по всей вероятности, не раз бывали на Хопре и, весьма возможно, что в конце XVI века рязанские казаки уже имели там свои юрты и займища, будучи известны под именем «воровских казаков», зимою проживавших по зимовникам и займищам, занимаясь добычею зверя и рыбы, а летом уходивших «воровать» на Волгу или в другие места. Кроме того из рязанской земли издавна двигались разные русские люди по рр. Оке, Проне, Цне, к верховьям рр. Вороны, Хопра, Дона и Донца и оседали на жительство по бассейнам этих рек. Движение это особенно усилилось с 1520 года после присоединения к Москве Рязанского княжества. Таким образом, в конце XVI столетия, кроме рязанских казаков, на Хопре явились и другие вольные люди и там занимали угодья бортяные, рыбные и звериные. Там на Хопре и по берегам его притока р. Савалы с Еланью были даже монастырские вотчины монастырей: Чернеева, Троицкого и Чудова 8).

Первые официальные источники о хоперских казаках относятся к 1669 году, когда Стенька Разин принес повинную и засел на жилье в построенном им Кагальницком городке. Старые домовитые донцы не пристали к нему, а отписали в Москву, что только «голутвенные и одинокие сходцы на Дону и Хопре Стеньке Разину гораздо рады» 9)и что «во многих городках тамошних казаки похвалялись идти на Волгу, прямо на Царицын и сделать лучше, чем сделал Разин и Сережка Кривой» 10). Из этого видно, что на Хопре в половине XVII столетия действительно существовали воровские казаки, хотя известия о них довольно неопределенны. Вероятно они жили небольшими ватагами и полуоседло, промышляя добычу, то в одном, то в другом месте. Собственно же, оседло побережья р. Хопра, от нынешнего города Ново Хоперска и вниз до р. Дона, а также берега его притоков Савалы и Елани, дотоле пустынные, стали заселяться только во второй половине XVII столетия, около 1680 года 11), разными пришлыми людьми великороссийского и малороссийского происхождения, но преимущественно выходцами из Тамбовского воеводства. О последних еще во времена Стеньки Разина воевода Пашков писал, что «на тамбовцев в нынешнее смутное время надеяться не на кого, потому что у них на Дону братья, племянники и дети, а иные у Стеньки Разина» 12). И действительно, население Тамбовского воеводства и особенно его украиной (порубежной) стороны, было довольно ненадежно, да и служилый народ – городовые казаки и стрельцы – присланные туда из разных мест для сторожевой, «станичной» службы [7] Станичная – значит сторожевая, порубежная служба; исправлявшие эту службу назывались «станичниками». Для разведок по рубежам употреблялись дети боярские, посадские люди и казаки. Соловьев. История России, т. VII, стр. 25–27.

, тоже таили в себе дух неуживчивости и своеволия. Поэтому всякие атаманы воровских казацких шаек, как Разин, Булавин и другие всегда находили себе самую горячую поддержку среди населения тамбовского края 13).

После разинского бунта, число беглых из этой области увеличилось и большинство их уходило уже не на Дон, а на Хопер и Медведицу, где и селилось оседло, о чем свидетельствует тамбовский воевода Нарышкин в своей отписке в Москву в 1685 году 14). В этом донесениии он жалуется, что, находящиеся в Тамбове и тамбовских крепостях, разные служилые люди – стрельцы и казаки – стали уходить на Хопер и Медведицу и «иныя запольныя реки», куда такаже начали бегать из деревень и сел крестьяне и бобыли. Он объяснял, что эти побеги происходят, главным образом, при посредстве и содействии раскольников [8] Гонимые и преследуемые после исправления церковных книг явились в Хоперском крае и там жили в 1680–1690 гг., но затем были изгнаны оттуда и ушли к низовьям Дона. Труды Саратовской ученой архивной комиссии т. II, вып 2, стр. 267. Соловьев. История России, т. X III. стр. 360.

, которые, приезжая из донских городков и с Хопра, сманивают мужчин, девок и жен, предлагая им бросать «свои тяглые жеребья и бежать в их казачьи городки на Хопер и Медведицу и иныя запольныя речки». Далее Нарышкин писал, что раскольники крадут оружие и угоняют лошадей; пустые земли по Хопру быстро населяются беглыми и в тех городках, где прежде считалось 15–20 казаков, теперь живет 200–300 человек и «женскаго полу много»; казаки стали «сеять хлеб и завели пашню», чего прежде там не бывало, так как они покупали хлеб из пограничных городков и кормились добычею зверя и рыбы.

Узнав о побегах служилых и тяглых людей из тамбовских городов и сел, правительство, однако, не принимало никаких мер к возвращению их на прежние места 15), и ограничилось только строгим запрещением донским казакам принимать беглых, предполагая, не без основания, участие донцов в этом деле. Все эти беглые выходцы из тамбовской и прочих областей Московского государства и соседней Малороссии шли на Хопер и Медведицу и на другие притоки Дона, конечно, по указаниям бывалых людей и там устраивались различно; люди мирного характера, склонные к оседлой земледельческой жизни, селились по казацким городкам, приставая к старожилам, или же вновь образовывая в удобных и привольных местах свои городки и станицы; люди беспокойного нрава, гультяи и бобыли, составляли товарищества и жили полуоседло, полубродяжнически – зимою по зимовникам и городкам, промышляя зверем и рыбою, а летом уходили «воровать» на Волгу или в калмыцкие улусы 16).

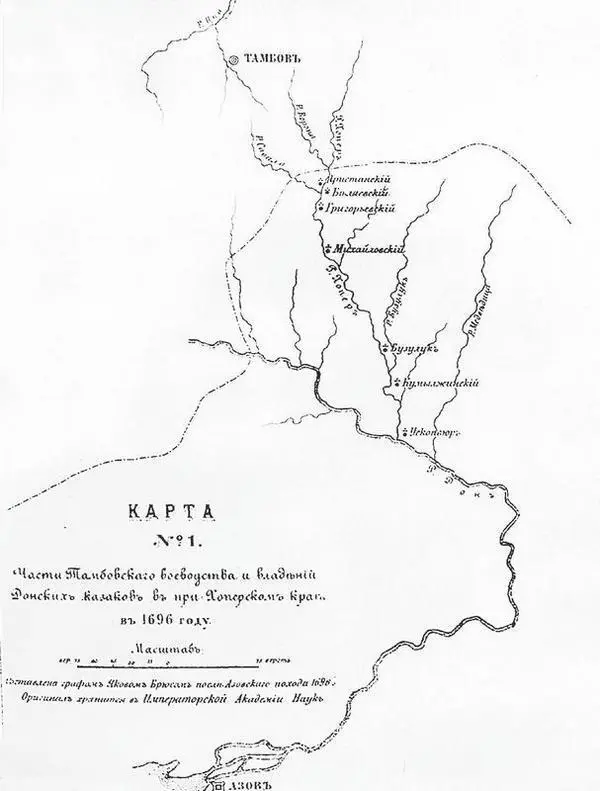

В конце ХVП столетия на р. Хопре, судя по карте, составленной графом Яковом Брюсом после Азовских походов в 1696 году [9] Карта 1. По всей вероятности в 1693 году на Хопре было более семи казачьих городков, если принять во внимание, что, спустя 10 лет, в 1706 г., их считалось там 25 городков. К сожалению, автору не удалось видеть оригинал карты графа Брюса, хранящийся в библиотеке Императорской Академии Наук.

[10] Весьма возможно, что в прежнее время хоперские казаки именовались Хоперским войском, так как тогда вообще принято было называть «войском» даже небольшие казачьи общества, каковы напр. были казачьи войска: Терское, Семейное, Гребенское и другие, выставлявшие каждое на царскую службу не более пятисотенного полка. Впрочем, и в позднейшее время, поселенный на Кавказе, Хоперский полк назывался иногда (1792–1802 гг.) «Поселенным Хоперским войском», или просто «Хоперским войском» Приложение № 23. Кавказский Сборник т. XV, стр. 38.

, существовало семь казацких городков в пределах территории Донского войска, из которых самым северным населенным пунктом и ближайшим к Тамбовской области был городок Пристанский. Он находился среди лесис той местности на правом берегу р. Хопра, в 3-х верстах выше впадения в него речки Савалы, против известной старинной татарской переправы (перелаза) 17). Вблизи Пристанского находились еще городки Григорьевский и Беляевский, а вниз по Хопру Бузулук, Усть-Хоперск и другие городки, названия которых на карте не обозначены. Начало основания на Хопре этих городков неизвестно. Можно предполагать, что большинство их образовалось во времена разинского бунта, когда довольно многочисленные партии воровских казаков и разного буйного сброда безопасно скрывались в этом крае среди дремучих лесов, так как состав населения их отличался всегда неспокойным и мятежным характером. Первые два вероятно получили свои названия по именам своих основателей: что же касается до Пристанского городка. то наименование его говорит само за себя: туда приставали на житье, или на временное пребывание, беглые со всех сторон – «голутьба, сходцы», как их тогда называли, и потому он был многолюднее и беспокойнее других. Благодаря многолюдству и удобному положению на судоходной реке и на большой дороге из Москвы в Азов, Пристанский городок уже в самые отдаленные времена был известен, как торговый пункт в Хоперском крае: там бывали ярмарки и базары, существовала пристань для судов где приставали расшивы и будары торговых людей, приезжавших с товарами из разных мест и даже из Москвы 18).

Интервал:

Закладка: