Александр Ильюшечкин - Я дрался в Афгане. Окопная правда последней войны СССР

- Название:Я дрался в Афгане. Окопная правда последней войны СССР

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:2021

- Город:Москва

- ISBN:978-5-699-52996-4

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Александр Ильюшечкин - Я дрался в Афгане. Окопная правда последней войны СССР краткое содержание

«Выпрыгивали из зависавших в метре-полутора над землей вертолетов (хотя порой летчики могли зависнуть намного выше), приземлившись, сразу рассредоточивались на местности. Обычно бывало, что по нам долбили уже в момент высадки… После высадки сразу старались прижаться к одному из склонов долины, потому что по низине идти было нельзя: на фоне ровного песка в пересохшем русле речушки человеческая фигура видна как на ладони со всех сторон…» «Мы поднимались к перевалу по петлявшему горному серпантину, к которому у одного из поворотов справа примыкала второстепенная дорога. Оказалось, что по этой дорожке шла афганская колонна с несколькими танками, перешедшая на сторону душманов, и эта колонна в один миг отрубила наш «хвост». И тут началась сеча! Много наших ребят там погибло, не успев толком понять, что происходит…» «Только мы успели выйти на плато, я услышал, как сзади упал на землю мой друг. Почти сразу я понял, что его убили: пуля снайпера попала ему в голову в паре сантиметров позади уха и прошла навылет… Я осознавал лишь одно: вторая пуля будет моя. Мне повезло: душманский снайпер, боясь быть обнаруженным, не стал делать свой второй выстрел, я остался жив…» В формате PDF A4 сохранен издательский макет книги.

Я дрался в Афгане. Окопная правда последней войны СССР - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

За этот пулеметный расчет меня представили к ордену Красной Звезды. Я даже расписался в спецчасти за орден Красной Звезды, а во время награждения на построении я услышал, что вместо Красной Звезды награжден медалью «За отвагу». Майор, начальник финотдела, на этом же награждении получает Красную Звезду: за то, видимо, его наградили, что он сидел в штабе и хорошо считал деньги. Вся бригада – а это две тысячи человек, стоявших в строю, – увидев такую вопиющую несправедливость, взревела в один голос: «За что?!» Но я все равно заготовил ящик водки, не пропадать же добру, выпили и за медаль. Одним словом, на войне как на войне.

– С фанатиками сталкивались?

– Да, частенько. Рядом же был Пакистан, и нам постоянно докучали так называемые «чернорубашечники» – душманы какого-то своего особого толка, носившие черные мантии и, похоже, очень часто шедшие в бой под наркотиками, их в таком состоянии даже пуля не всегда останавливала.

Однажды в Кунаре мы побывали в рукопашной. Мы как раз вышли из-за одной горы, а они – из-за другой. Нас было семь человек, а их – человек пять, и благо, что они по возрасту были уже немолодые. Мы побросали автоматы и накинулись на душманов с ножами, в схватке они все же смогли убить одного нашего парня, мы перебили их всех.

Провинция Кунар, примыкавшая к Пакистану, вообще была настоящим рассадником душманских банд, доставлявших нам много проблем. Так, в один день они сбили наш транспортный самолет Ан-24 с двенадцатью офицерами-заменщиками на борту, заходивший на посадку под Джелалабадом. Сбитый из ПЗРК самолет рухнул прямо в ущелье. Старейшины одного из аулов сами приехали к нам в бригаду и указали место, где упал самолет. Эвакуировать останки вместе с нами пошел известный тогда военный корреспондент Александр Александрович Каверзнев. Мы поднимались на высоту с отметкой 3080, последний отрезок пути идя уже по снегу. Обнаружив место падения, мы начали искать и собирать останки погибших в специально взятые для этого пакеты: от 12 человек пассажиров и шести членов экипажа нам удалось собрать лишь примерно сорок килограммов рваного человеческого мяса. Говорили, что, когда нечего было хоронить, в цинковый гроб грузили камни и, маркируя «Вскрытию не подлежит», отправляли родным погибшего.

– Самоубийства среди солдат и офицеров были частым явлением?

– Мой земляк по фамилии Игонин в ту пору служил в Кабуле в 181-м полку заместителем по продовольственной части. Не успел он отслужить в Кабуле и месяца, как начальник продовольственной службы приказал ему загрузить машину продовольствием и разгрузить ее в точке встречи с покупателями. И только успел он выгрузиться, как подъехали наши ваишники. На первом допросе он никого не сдал, а после пошел в баню и там застрелился.

Случалось, что по своей неосторожности погибали. Так, наш замполит, когда мы как раз охраняли сельскохозяйственные поля, ожидал своего сменщика. Вместе с группой бойцов он сидел на одной из высот за Кунаром, когда ему сказали, что приехал сменяющий его офицер. Он не стал ждать паром и решил пересечь реку вплавь; не справившись с течением, замполит утонул, тело его так и не нашли.

Один уходивший на дембель солдат приехал к нам в Асадабад порыбачить, взял стограммовую тротиловую шашку, вставил детонатор с бикфордовым шнуром… А шнур оказался пустотелым и мгновенно прогорел – парню оторвало руку.

Был случай, когда офицеры устроили дуэль из-за женщины, которых, кстати, в нашей бригаде было 63 человека: бухгалтеры, медики, прачки, повара. Двое старших лейтенантов стрелялись, а третий был у них кем-то наподобие секунданта. Один получил пулю в плечо, а второму тоже задело плечо, но по касательной. Им повезло, что стрелялись они из «Макаровых» с 50 метров. Если бы стояли ближе, то все могло закончиться намного хуже.

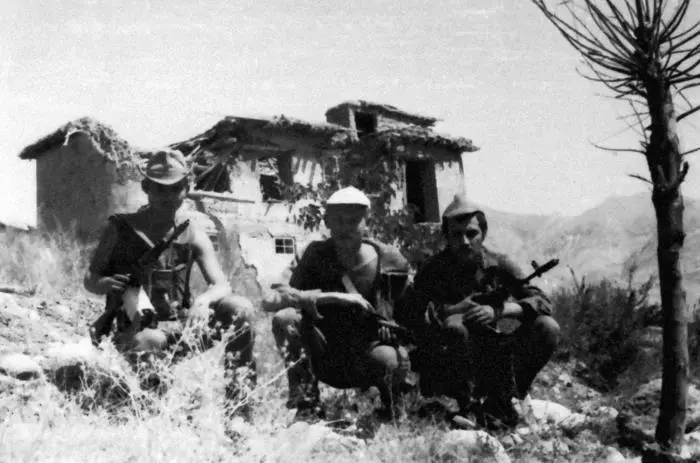

Э. И. Хатамов (справа) со своими бевыми друзьями

В итоге всех троих разжаловали до рядовых и уволили из армии. Женщины там часто вели себя не так, как надо, ведь «боевики» уходили на операции, а «тыловики» оставались. Так, один солдат из 41-го ДШБ привез раненого в госпиталь и решил заодно проведать свою женщину, зашел в палатку и застал ее с краснопогонником-тыловиком. Парень, недолго думая, выхватил «эфку», бросил ее под кровать и вышел. Лежавшей внизу подруге только слегка поцарапало зад, а тыловика убило осколками. Трибунал дал солдату восемь лет. Вообще нелепых случаев было немало – чудиков всегда и везде хватало.

Мне довелось увидеть, как на Ташкентской таможне задержали одного полковника, возвращавшегося на родину. Он ехал вместе с дочерью и женой и из жадности решил прихватить с собой побольше дешевого афганского золота, заставив жену и дочь спрятать колечки в интимных местах, но настроенная на драгоценные металлы рамка металлодетектора сработала беспристрастно: при личном досмотре у жены офицера нашли 14 золотых изделий, а у дочки – 16. Карьера полковника на этом была окончена, контрабанда в крупных размерах – статья серьезная.

Я тогда и сам вез в кармане брюк купленное для жены золотое кольцо, стоило оно, как сейчас помню, 76 рублей, и вот так случилось, что я забыл указать его в декларации. Мы с товарищами тогда как раз были слегка навеселе – один парень вез водку сверх разрешенной нормы, и нам пришлось ее «ликвидировать на месте». Уже после прохода через рамку меня подозвал к себе таможенник и пригласил пройти в помещение для досмотра, сразу же был задан прямой вопрос: «Золото есть?» Я, само собой, ответил: «Какое золото? Да вы что?» Но металлодетектор не обманешь… Написали акт изъятия на двух бумажках, одну отдали мне, а вторую пообещали направить в особый отдел по месту службы. Прибыв в бригаду, я сразу пошел в особый отдел, там служил капитан по имени Валерий, родом он был из Курской области, то есть почти земляк. Подал я Валере бумаги от таможенников, все равно ведь вторые экземпляры скоро придут, он посмотрел на них и сказал: «Ты хотя бы заехал обратно, пусть они тебе печать в документах проставят, что ли». На этом неприятная история и закончилась: хитрецы-таможенники, видя, что у меня было одно желание – поскорее уехать домой, попросту заграбастали себе мое кольцо, написав для отвода глаз пару «фантиков».

– Какие-либо нестандартные задачи перед вам ставили?

– Когда в низменной долине у Джелалабада местные власти пытались создать какое-то подобие наших советских колхозов, мы должны были охранять работников на уборке полей. Стоишь в оцеплении, смотришь, как кто-то, похожий на душмана, идет вдалеке, тогда несколько выстрелов в воздух сделаешь – и он убегает. На границе с Пакистаном мы как-то охраняли апельсиновые плантации, в то время местные собирали там по четыре урожая в год, земля отдыхала только в феврале. Последней из культур собирали в январе сахарный тростник. А после февраля на орошавшихся с помощью системы арыков полях вновь высевались рис, пшеница, кукуруза.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: