Борис Кавалерчик - «Умылись кровью»? Ложь и правда о потерях в Великой Отечественной войне

- Название:«Умылись кровью»? Ложь и правда о потерях в Великой Отечественной войне

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:2012

- Город:Москва

- ISBN:978-5-699-58297-6

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Борис Кавалерчик - «Умылись кровью»? Ложь и правда о потерях в Великой Отечественной войне краткое содержание

«Умылись кровью»? Ложь и правда о потерях в Великой Отечественной войне - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

По сравнению с другими государствами наша армия была самой насыщенной начсоставом. Так, если взять штаты армий европейских стран накануне Второй мировой войны, то наименьший процент офицеров (3,2 %) был в немецкой армии, наибольший (6,2 %) – в польской [26] Герасимов Г.И. Действительное влияние репрессий 1937–1938 гг. на офицерский корпус РККА // Российский исторический журнал. 1999. № 1. С. 45.

. Если в 1939 г. на одного офицера РККА приходилось 6 рядовых, то в вермахте – 29, в английской армии – 15, во французской – 22, японской – 19 рядовых [27] Там же.

.

Известно, что на войне офицеров стараются беречь: как ни цинично это звучит, но жизнь командира стоит дороже жизни рядового бойца. Поэтому процент офицеров в безвозвратных потерях обычно ниже, чем их процент в армии. И чем бережнее относится командование к офицерским кадрам, тем больше разрыв между этими двумя цифрами. Посмотрим, как соотносится процент офицеров в армии с их процентом в безвозвратных потерях для вермахта и РККА. Для Красной Армии это будет 14,32 / 8,6 = 1,67, для немецкой (на Восточном фронте) – 3,2 / 2,38 = 1,34. Получается, что наших офицеров берегли больше, чем немецких, особенно если учесть, что в этих расчётах у нас к офицерам причислены и не-офицеры, занимавшие офицерские должности (доля собственно офицеров в безвозвратных потерях советских Вооружённых сил – 7,98 % [28] Гриф секретности снят… С. 145.

), а у немцев процент офицеров в войсках взят по штатному расписанию (фактически же, в связи с постоянной убылью комсостава, он наверняка был ниже).

Что же получается? Вопреки исполненным пафоса рассуждениям Сафира именно в Красной Армии, а не в вермахте к офицерам относились как к «дефициту, достоянию нации».

В целом же статья Сафира заставляет вспомнить пресловутую евангельскую притчу о соринке в чужом глазу и бревне в собственном. Обличая генерала Гареева, сам он как раз и занимается «тиражированием мифов о Великой Отечественной войне», подтасовывая и передёргивая факты.

Для «опровержения» якобы заниженных цифр Г.Ф. Кривошеева часто используют данные из картотеки персонального учёта безвозвратных потерь рядового, сержантского и офицерского состава, хранящейся в фондах Центрального архива Министерства обороны (ЦАМО):

«За последние годы работниками ЦАМО проведена большая работа по упорядочению учёта безвозвратных потерь и устранению дублирующих сведений. Из картотек исключены военнослужащие, снятые с учёта безвозвратных потерь, как оказавшиеся живыми, а также дезертиры, осуждённые и направленные в места заключения, приговорённые трибуналами к высшей мере наказания (т. е. расстрелянные). Стоит заметить, что исключение расстрелянных по приговорам трибуналов военнослужащих вряд ли оправдано, так как они, безусловно, относятся к безвозвратным потерям. Тем более что некоторые из них впоследствии были реабилитированы, как, например, генерал армии Д.Г. Павлов и другие генералы из командования Западного фронта, расстрелянные вместе с ним в июле 1941 г.

К концу 2007 года в результате побуквенного обсчёта оставшихся карточек безвозвратные потери Вооружённых сил в минувшей войне составили несколько больше 13 271 тыс. человек (напомню: по официальным данным, потеряно 8668,4 тыс.). Так что публичные выступления некоторых больших начальников о том, что они сами до сих пор числятся в картотеках погибшими или пропавшими без вести, безосновательны. Подобными заявлениями пытаются подорвать доверие к данным картотек безвозвратных потерь офицеров, рядового и сержантского состава ЦАМО. Потому что признание этих данных соответствующими реалиям поставит под сомнение (слишком велика разница!) официальные общие цифры потерь. Придётся пересматривать все расчёты авторов труда «Россия и Советский Союз в войнах ХХ века», причём в большую сторону» [29] Лопуховский Л.Н . Прохоровка без грифа секретности. Изд. 4-е, перераб. и испр. М., 2009. С. 8.

.

Как известно, в настоящее время данные из указанной картотеки выложены в электронном виде в ОБД «Мемориал» [30] http://www.obd-memorial.ru/.

. Заглянув туда, можно обнаружить, например, вот такую запись:

«Пыхалов Дмитрий Игнатьевич. 1898 г.р. Киргизская ССР. 34-я гвардейская стрелковая дивизия. Красноармеец. Пропал без вести 1.08.1943. ЦАМО. Ф.58. Оп.18001. Д.602».

Это мой родной дед, благополучно вернувшийся с войны и умерший в 1970 году. Сколько ещё таких военнослужащих, оставшихся в живых, не исключено из базы данных? Разумеется, составление и упорядочивание поимённой картотеки погибших – дело нужное и полезное, однако использовать её сведения для «ниспровергательских» спекуляций – явная недобросовестность.

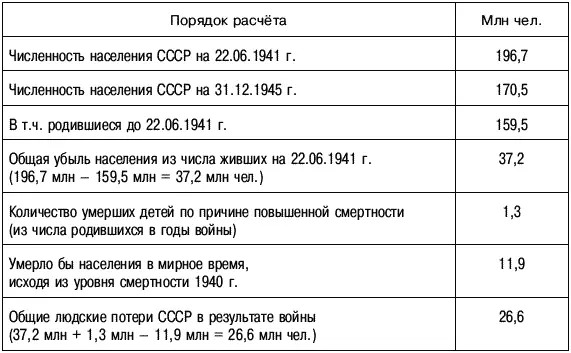

Пару слов следует сказать и насчёт общих людских потерь СССР. В настоящий момент официально признана цифра 27 млн, полученная балансовым методом:

«Общая убыль (погибшие, умершие, пропавшие без вести и оказавшиеся за пределами страны) за годы войны составила 37,2 млн человек (разница между 196,7 и 159,5 млн чел.). Однако вся эта величина не может быть отнесена к людским потерям, вызванным войной, поскольку и в мирное время (за 4,5 года) население подверглось бы естественной убыли за счёт обычной смертности. Если уровень смертности населения СССР в 1941–1945 гг. брать таким же, как в 1940 г., то число умерших составило бы 11,9 млн человек. За вычетом указанной величины людские потери среди граждан, родившихся до начала войны, составляют 25,3 млн человек. К этой цифре необходимо добавить потери детей, родившихся в годы войны и тогда же умерших из-за повышенной детской смертности (1,3 млн чел.). В итоге общие людские потери СССР в Великой Отечественной войне, определённые методом демографического баланса, равны 26,6 млн человек.

Таблица 3

Расчёт людских потерь Советского Союза в Великой Отечественной войне(22 июня 1941 г. – 31 декабря 1945 г.)

Примечание:Расчёт выполнен Управлением демографической статистики Госкомстата СССР в ходе работы в составе комплексной комиссии по уточнению числа людских потерь Советского Союза в Великой Отечественной войне. – Мобуправление ГОМУ Генштаба ВС РФ, д. 142, 1991 г., инв. № 04504, л. 250» [31] Россия и СССР в войнах XX века: Статистическое исследование. М., 2001. С. 229.

.

Как мы видим, кроме убитых военнослужащих и уничтоженных противником мирных жителей, в потери СССР включены советские граждане, умершие в результате естественных причин. Конечно, повышенный по сравнению с мирным временем уровень естественной смертности населения – результат участия нашей страны в боевых действиях. Однако очевидно, что это не прямые, а косвенные жертвы войны. Другие страны в статистику своих военных потерь эту категорию не включают. Для чего же понадобилась такая «накрутка»? Не для того ли, чтобы насчитать побольше жертв и на этом основании вдоволь позавывать о «преступлениях сталинского режима»? Если же исключить эти косвенные потери, окажется, что громогласно опровергнутая горбачёвской пропагандой цифра 20 млн погибших недалека от истины.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: