Петр Стефанович - Бояре, отроки, дружины. Военно-политическая элита Руси в X–XI веках

- Название:Бояре, отроки, дружины. Военно-политическая элита Руси в X–XI веках

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент «Индрик»4ee36d11-0909-11e5-8e0d-0025905a0812

- Год:2012

- Город:Москва

- ISBN:978-5-91674-237-4

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Петр Стефанович - Бояре, отроки, дружины. Военно-политическая элита Руси в X–XI веках краткое содержание

Задача исследования, представленного в книге, – определить формы и состав элиты древнерусского общества в X–XI вв., особенно той её части, которая участвовала в принятии важнейших военных и политических. Анализируются данные древнейшего летописания, договоров Руси и Византии X в., «Русской Правды» и других источников в широкой сравнительно-исторической перспективе. Подробно описываются группы, которые в XI в. составляли важнейшие элементы элиты Руси, – знать (бояре) и военные слуги князей (отроки или гридь).

Бояре, отроки, дружины. Военно-политическая элита Руси в X–XI веках - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Сложности в интерпретации данных начального летописания были уже, в основном, осознаны в историографии в конце XIX – начале XX в., особенно после того как фундаментальные труды А. А. Шахматова убедительно показали, с одной стороны, тенденциозность древнерусского летописания, а с другой – его весьма непростую историю. Можно даже сказать, что в каком-то смысле Шахматов скомпрометировал летописи как источник по истории Руси, особенно для древнейшего периода до начала-середины XI в. Не случайно, что уже непосредственный ученик Шахматова М. Д. Присёлков предпринял первую попытку опереться в изучении этой истории на источники, независимые от летописи и по времени создания более близкие к засвидетельствованным в них фактам. Он прямо писал, что ПВЛ и «предшествующие ей летописные своды» в повествовании до начала XI в. – «источник искусственный и малонадёжный», и ставил своей задачей «положить в основу изложения» источники «современные событиям», «проверяя факты и построение "Повести [временных лет]" их данными» [46].

В определённых случаях – прежде всего, тогда, когда не-летописные источники просто более надёжны и подробны по сравнению с летописью – подход Присёлкова оказывается вполне применим и оправдан [47]. В данной работе привлекаются помимо летописи разные источники X–XI вв., в том числе иностранного происхождения, но первое место в их ряду занимают древнейшие международные договоры Руси– заключённые с Византией в 911, 944 и 971 гг. (специальный раздел в главе IV). По данным, содержащимся в договорах, о тех людях, которые представляли русь в договорном процессе, мы можем составить представление о составе её правящей верхушки. Эти данные сопоставляются с известиями о руси в практически современных им трактатах Константина Багрянородного, и это сопоставление заставляет во многом по-новому смотреть на древнейшую историю Руси и с меньшим доверием воспринимать сведения начального летописания.

Привлекаются также древнерусские не-летописные тексты, которые восходят к XI в. Из этих памятников преобладают литературные произведения, в которых мало говорится о социальных отношениях и структурах. Но одно из них оказывается всё-таки весьма информативным в этом смысле – это Житие Феодосия, написанное знаменитым Нестором, монахом Киево-Печерского монастыря, скорее всего, в конце 1080-х гг. или, может быть, в самом начале XII в. Житие дошло до нас в довольно исправном списке середины XII – начала XIII в. (в составе знаменитого «Успенского сборника») и представляет уникальный источник по истории Руси в XI в. Большую ценность, как уже говорилось, имеют данные «Русской Правды». При использовании этих данных я исхожу из тех общепринятых классификации и датировки разных её видов и частей, за которыми стоит мощная исследовательская традиция XVIII – начала XXI в. и которые в суммированном виде представлены в известной работе М. Н. Тихомирова [48]. «Краткая Русская Правда» или «Краткая редакция Русской Правды» рассматривается как юридический свод, возникший в конце XI – начале XII в. (до создания «Устава Мономаха»), а «Пространная редакция» – как свод, восходящий ко второй половине XII – началу XIII в. [49]

Обращение к не-летописным источникам помогает преодолеть «летописецентричное» восприятие древнерусской истории, но всё-таки, на мой взгляд, нельзя отказываться совершенно от летописи как источника по истории Руси в X–XI вв. Важно только сознавать особенности этого источника и, прежде всего, иметь в виду сложную текстологию начального летописания. Однако в этом отношении в науке было сделано немало, и сегодня можно опереться на определённые положительные результаты, достигнутые многочисленными специальными исследованиями.

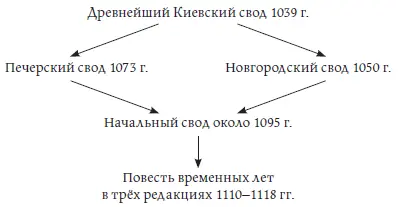

Главные достижения в изучении раннего летописания связаны с именем А. А. Шахматова. Важнейшая идея Шахматова состояла в том, что ПВЛ – это более поздний этап летописания по сравнению с летописным сводом, который был создан в 1090-е годы в Киеве и отразился в общих чертах в Новгородской 1-й летописи младшего извода (Н1Лм). Этот свод он условно назвал «Начальным» (НС). Другая принципиальная идея, продолжая первую, утверждала существование и других этапов летописания, предшествующих НС [50].

Несмотря на критику этих двух взаимосвязанных идей, раздающуюся и сегодня [51], они, как и в целом шахматовский подход к изучению древнерусского летописания [52], получили многостороннее развитие в работах исследователей, воспринявших подход А. А. Шахматова, – М. Д. Присёлкова, А. Н. Насонова, М. Н. Тихомирова, Л. В. Черепнина, Д. С. Лихачёва, Я. С. Лурье, О. В. Творогова и др. По-новому аргументированы и подкреплены эти идеи были в недавних работах А. А. Гиппиуса с применением лингвистических методов [53].

Вместе с тем, далеко не все из тех или иных отдельных соображений или наблюдений Шахматова были позднее поддержаны, и в особенности это касается схемы древнейшего летописания, которую он предложил в знаменитой работе «Разыскания о древнейших русских летописных сводах» [54]. Начало летописания учёный относил ко времени единоличного киевского правления Ярослава Владимировича, а заключительный этап представляла ПВЛ (позже Шахматов установил наличие трёх её редакций). Схема выглядела так:

Точно в этом виде никто из указанных исследователей не поддержал эту схему Наиболее сомнительным звеном шахматовской схемы оказалась идея об особом новгородском своде, который влился в киевское летописание ещё до НС. На этапы до НС стали смотреть скорее как на нарастание киевского летописания. Следы независимого летописания в Новгороде в XI в. обнаруживаются, но не в Н1Лм и не в списках ПВЛ, а в летописях группы так называемого «Новгородско-Софийского свода» (НовСофС) [55]. В то же время, помимо главной идеи о первичности НС по отношению к ПВЛ, ряд учёных поддержали эту схему ещё в двух пунктах, высказавшись в пользу существования, во-первых, свода 1070-х гг. как непосредственного предшественника НС, и во-вторых, некоего древнейшего повествования об истории Х в. и, возможно, начала XI в. Всё убедительнее звучат в последнее время утверждения, что это повествование не имело (или почти не имело) абсолютных датировок и носило в целом более светский характер, чем последующее летописание. Создание его относят к рубежу X–XI вв. [56], 1030-м гг. [57]или 1016–1017 гг. [58]

Не углубляясь в детали шахматовской реконструкции начального летописания и споры вокруг неё [59], для целей данного исследования достаточно отметить несколько важнейших пунктов. Во-первых, Н1Лм и списки ПВЛ представляют повествование до начала XI в. в двух версиях, которые явно связаны друг с другом, но при этом во многих местах существенно расходятся. Как бы ни объяснять происхождение этих двух версий (а в особенности, если принимать идею Шахматова о НС), ясно, что они отражают так или иначе летописание XI в., а значит, их сравнительный анализ является необходимым элементом описания древнейшей истории Руси. В данной работе такого рода сравнение наиболее последовательно проводится в одном из разделов главы II, где терминологический анализ отталкивается от шахматовской схемы начального летописания. Во-вторых, в части за XI в. НС отразился в Н1Лм лишь в отрывках, и здесь возможности реконструкции первоначального текста сильно ограничены, и приходится опираться, в основном, на ПВЛ. В-третьих, сама ПВЛ не является неким целостным текстом, невредимо дошедшим до нас. Этот памятник искусственно выделяется из разных летописей, в которых он сохранился далеко не в однообразном виде. В древнейших списках ПВЛ обычно выделяют две основные группы – ПВЛ по ЛаврЛ, Радзивиловской (РадзЛ) и Московской Академической (МосАкЛ) летописям, а с другой стороны, ПВЛ по спискам Ипатьевской летописи (ИпатЛ). В особой версии ПВЛ отразилась также в летописях группы НовСофС. Не все учёные следуют концепции Шахматова о трёх редакциях ПВЛ [60], но разночтения в списках ПВЛ (на которых эта концепция построена) могут быть весьма существенны и должны учитываться в историческом анализе.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: