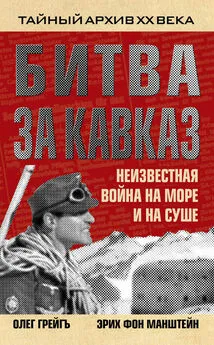

Эрих Манштейн - Битва за Кавказ. Неизвестная война на море и на суше

- Название:Битва за Кавказ. Неизвестная война на море и на суше

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:ЛитагентАлгоритм1d6de804-4e60-11e1-aac2-5924aae99221

- Год:2012

- Город:Москва

- ISBN:978-5-4438-0181-0

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Эрих Манштейн - Битва за Кавказ. Неизвестная война на море и на суше краткое содержание

Кавказский регион всегда был особой точкой притяжения для многих политиков, как со времен существования Российской империи, так и в годы становления и расцвета советской власти. Кавказский регион стал плацдармом для самых кровопролитных боев в годы Второй мировой. И все – во имя тайных планов, которые лелеяли советский лидер и нацистский вождь. В кровавые события XX века был втянут и Черноморский флот, причем морякам и морским офицерам довелось воевать и на море, и на суше.

Как нацисты собирались «освободить русский народ от большевистского режима с помощью мусульманских народов Кавказа и Средней Азии»? Какую секретную роль – волей Сталина и Мехлиса – доверено было сыграть Черноморскому флоту совместно с чекистским фронтом, действовавшим в тылу штрафных батальонов фронтов Юго-Западного направления?

Впервые на многие вопросы ответит один из выдающихся полководцев XX века – генерал-фельдмаршал Эрих фон Манштейн, с которым автору, д-ру военных наук О. Грейгу лично довелось неоднократно встречаться в последние годы жизни немецкого полководца. В книгу также включены воспоминания Эриха фон Манштейна, дающего свой анализ событий и объясняющего смысл происходившего в Крыму и на Кавказе в 40-е годы XX века.

Битва за Кавказ. Неизвестная война на море и на суше - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Уже после захвата Крыма генерал-фельдмаршал фон Манштейн, находясь в группе армий «Север», подал рапорт на имя генерал-фельдмаршала Кейтеля, поясняя причины, побудившие генерала фон Шпонека к отступлению. Там подробно объяснялась сложившаяся ситуация и что фон Шпонек как раз предвосхитил дальнейшие действия фон Манштейна как командующего 11-й армией. Граф был тем самым оправдан, но при встрече с генерал-фельдмаршалом фон Манштейном признался, что его мучает поспешное оставление позиций тогда, в декабре 1941 г. под Керчью, отчего он чувствует себя виновным. Фон Манштейн попытался успокоить его, но через какое-то время узнал, что граф застрелился (а как было на самом деле, вы узнаете позже).

Но вернемся в декабрь 1941 года. Керческо-Феодосийская десантная операция завершилась захватом (временным) плацдарма, и сразу же главные рупоры политпропаганды – газеты «Правда» и «Красная звезда» разразились торжественно-патриотическими материалами, что этот десант прошел очень успешно, что группировка противника понесла огромнейшие потери, и что блестящий талант советских полководцев вынудил противника отвлечь значительные силы из-под Севастополя, чем облегчил положение защитников города.

В послевоенные годы на лекциях в академиях Генштаба, Военно-морской академии и на научных конференциях, проводимых под руководством Адмирала Флота Советского Союза Сергея Георгиевича Горшкова, указывалось что Керченско-Феодосийская – блестящая операция, она дала ценнейший опыт в подготовке и проведении десантных действий оперативного масштаба, и должна стать образцом в дальнейшем развитии советского военно-морского искусства.

Эта «классическая» по советским меркам десантная операция создала «благоприятные условия для развития наступления, деблокады Севастополя и освобождения Крыма в целом. Тем более, что противник не успел вовремя подтянуть резервы и на 32-км участке обороны имел всего одну пехотную дивизию и две неполные румынские бригады, потерявшие к тому же при отступлении значительную часть артиллерии и боевой техники. Но с началом наступления командующий фронтом генерал-лейтенант Д. Т. Козлов явно промедлил, хотя имел значительное превосходство над противником. Немцы же, подтянув резервы, 15 января 1942 г. нанесли упреждающий удар в стык между 51-й и 44-й армиями, а затем овладели Феодосией, важнейшим портом на Керченском полуострове. Неоднократные попытки наших войск перейти в наступление заканчивались безрезультатно. В интересах сухопутных войск в январе 1942 г. силами Черноморского флота в районе Судака было высажено три тактических десанта. Но из-за того, что наступление войск не получало своего развития, все десанты отсекались от берега, окружались и уничтожались превосходящими силами противника» (В. Доценко, «Флот. Война. Победа», С-Пб., «Судостроение», 1995, с. 129–130). Надо сказать, что автор, капитан 1-го ранга, кандидат исторических наук профессор Доценко одним из первых отмечает близкое к действительности положение дел в корпусе генерала фон Шпонека, что имелись лишь одна пехотная дивизия и две неполные румынские бригады. И тем самым профессор делает смелые шаги в отношении событий той войны, освещая их более или менее объективно. Но вот далее Виталий Дмитриевич заученно говорит о превосходстве сил противника, и это прискорбно…

28 января 1942 г. директивой Ставки Верховного Главнокомандующего были разделены между собой Крымский фронт, Закавказский военный округ и Кавказский фронт. СОР, ЧФ, Азовская военная флотилия и Керченская ВМБ были оперативно подчинены командующему Крымфронтом генерал-лейтенанту Д. Т. Козлову.

Глава 24

В связи с Керченско-Феодосийской десантной операцией адмирал флота Н. Г. Кузнецов писал: «Огромные усилия войск и моряков в период высадки не принесли тех результатов, на которые рассчитывала Ставка. …Десантные операции следует планировать, заглядывая довольно далеко вперед, ведь после высадки нужно ожидать быстрой и решительной реакции противника. …Анализируя результаты этой самой крупной в годы Великой Отечественной войны десантной операции, я прихожу к следующему выводу. Выполнение правильного в своей основе решения Ставки – оказать помощь Севастополю высадкой десанта на Керченский полуостров, чтобы приковать туда часть армии Манштейна, – было сильно усложнено тем, что слишком широкий фронт высадки оказался не обеспеченным нужными резервами».

И все-таки Кузнецов, делая выводы и анализируя недостатки этой операции, в силу существовавшей тогда тенденции обходит действительное положение политических и военных аспектов войны на Черном море.

По понятным причинам большинство участников этих событий в основном преувеличивали успех операции и всячески скрашивали ее недостатки, которые, если и затрагивали, то в основном сводили к «многократному превосходству сил противника».

Говоря об этой десантной операции, следует еще раз напомнить о том, что одним из ее организаторов и вдохновителей был начальник ГМШ адмирал Исаков, который, как напишут после, был отозван из-под Ленинграда и направлен на юг, – «даже в это трудное время он обобщал опыт и готовил записки наркому ВМФ о роли авиации в борьбе с кораблями противника, особенностях обороны баз в новых условиях… После нападения японцев на Перл-Харбор адмирала послали на Тихий океан, где пришлось поработать над тем, чтобы подобного не произошло на Дальнем Востоке» (см. Н. Скрицкий «Самые знаменитые флотоводцы России», М., «Вече», 2000, с. 396). Все это – бред. И. С. Исаков, как только почувствовал что десантная операция, построенная на его теоретических взглядах, провалилась, и Сталин может обрушить гнев именно на него, трусливо сбежал, и не без помощи Мехлиса убедил наркома ВМФ в том, что ему обязательно следует убыть во Владивосток, чтобы изучить (!) трагедию американского флота в Перл-Харбор. А по поводу записок наркому ВМФ по обобщению опыта… то с этим нельзя не согласиться: в тиши кипарисов и магнолий Туапсе можно и помечтать, и пописать, и на солнышке поваляться.

Известно, что Исаков состоял в должности заместителя командующего и члена Военного совета Северо-Кавказского фронта и в той же должности на Юго-Западном направлении по морской части. Официально в его обязанности вменялась координация действий армейских войск с операциями, осуществляемыми Черноморским флотом, Азовской и Каспийской военными флотилиями. Его бездеятельность на южном направлении в отношении так называемой координации армейских и флотских операций историки оправдывают тем, что, мол, этот руководитель сам не раз находился в местах, где шли бои и попадал под обстрелы. Вот и 4 октября 1942 г. Исаков попал под бомбежку на перевале Гойтх и был тяжело ранен в бедро; только якобы через двое суток удалось доставить адмирала в госпиталь. И из-за начавшейся гангрены ему ампутировали ногу. Имело место и другое толкование насчет ранения, чаще поговаривали, что это был неудачный самострел. Рассказывают, что когда Исаков дал согласие на ампутацию, он патетически просил: «Сохраните мне голову!» На что потом Сталин заявил: «Если он еще раз убежит от ответственности, то ему надо отрезать не ногу, а голову!». Ну а в течение 1942–1943 годов Исакову было не до сражений, – он находился на лечении.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: