Александр Волков - Артиллерия

- Название:Артиллерия

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Воениздат

- Год:1953

- Город:Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Александр Волков - Артиллерия краткое содержание

Книга может быть использована как пособие на занятиях по артиллерии с воспитанниками артиллерийских подготовительных училищ, инженерно–техническим составом артиллерии, а также с солдатами и сержантами всех родов войск.

Артиллерия - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

В одно время с А. В. Гадолиным и Н. В. Маиевским работал над усовершенствованием артиллерийских .орудий талантливый изобретатель Владимир Степанович Барановский. На двадцать лет раньше, чем этого сумели добиться западноевропейские конструкторы, он создал такое орудие, лафет которого остается на месте после выстрела; у такого орудия отдача заставляет откатываться только ствол, который вслед за этим сам возвращается на свое место. Такое орудие не надо накатывать на место во время стрельбы; поэтому оно может стрелять значительно быстрее старых орудий, которые после каждого выстрела откатывались назад на 4–б метров. Такие орудия, у которых после выстрела лафет остается на месте, а откатывается назад только ствол (да и тот сам возвращается на место), называются скорострельными.

В наши дни в артиллерии все орудия скорострельные; а 75 лет тому назад такое орудие было невиданной новинкой, мечтой артиллеристов. И эту мечту осуществил В. С. Барановский, который в 1872 году создал первую в мире скорострельную полевую пушку, а через три года закончил конструирование скорострельной горной пушки. Горная пушка Барановского разбиралась на несколько частей для перевозки по горам на вьюках.

Рис. 28. В. С. Барановский

Для своей скорострельной пушки В. С. Барановский создал также быстродействующий поршневой затвор. Сущность устройства затвора Барановского остается неизменной и в современных поршневых затворах.

В. С. Барановский первым предложил применять унитарный патрон для заряжания орудия. В таком патроне снаряд и заряд соединены в одно целое при помощи гильзы, поэтому заряжание орудия стало намного удобнее и быстрее. Сочетание противооткатных устройств, гильзового заряжания и быстродействующего орудийного затвора сделало пушку Барановского действительно скорострельной.

Труды В. С. Барановского много сулили русской артиллерии. Но талантливый изобретатель погиб в 1879 году от несчастного случая во время одного из опытов; его смерть приостановила работу над скорострельными орудиями, и их сумели ввести только через два десятка лет...

Когда скрепленное скорострельное орудие было принято на вооружение, могущество артиллерийского огня резко возросло. Этому способствовало также и то, что в 1886 году был изобретен бездымный поpox. Он втрое сильнее старого – дымного, которым артиллерия стреляла более 500 лет; но есть у бездымного пороха еще одно замечательное свойство: он избавил поля сражений от огромного количества дыма.

С введением бездымного пороха облако дыма перестало закрывать от стреляющего цель и мепгать ему правильно прицеливаться. Стреляющему не требовалось больше долго ожидать, пока рассеется дым, чтобы произвести следующий выстрел. А это в свою очередь способствовало увеличению скорострельности орудий и винтовок.

В конце XIX века произошло еще одно важное событие в истории развития артиллерии: вместо дымного пороха стали наполнять артиллерийские снаряды новыми сильно взрывчатыми веществами, – сначала пироксилином, потом мелинитом и, наконец, тротилом. От этого возросла в несколько раз сила артиллерийских снарядов, они стали причинять огромные разрушения.

В истории изобретения бездымных порохов и их введения в артиллерию русские ученые сыграли выдающуюся роль. Во многих вопросах им принадлежит первенство, которое долгие годы несправедливо приписывалось иностранным изобретателям.

Об исключительно важной роли русских ученых в развитии порохового дела мы расскажем во второй главе этой книги.

В бою под Ляояном

Уже почти семь месяцев в далекой Маньчжурии шла русско–японская война. В августе 1904 года русские войска вели ожесточенные бои с японцами у города Ляоян. В ночь на 17 августа неподалеку от города Ляоян командир артиллерийского дивизиона полковник Слюсаренко лолучил приказ занять к рассвету позиции, чтобы усилить артиллерию 3–го Сибирского стрелкового корпуса и бить японцев перед фронтом этого корпуса. Дивизион состоял из двух батарей по 8 орудий в каждой. А у японцев было на этом участке три восьмиорудийных батареи.

Командир дивизиона внимательно изучил местность по карте, а потом выехал на разведку. Он выбрал места для своих батарей не так, как обычно выбирали в то время: не на вершинах холмов, а за холмами. Эти позиции не были видны японским наблюдателям. Артиллерийский наблюдательный пункт был выбран и оборудован на гребне сопки, возле китайской могилы, которая укрывала его от глаз японцев. С этого наблюдательного пункта хорошо были видны позиции всех вражеских батарей.

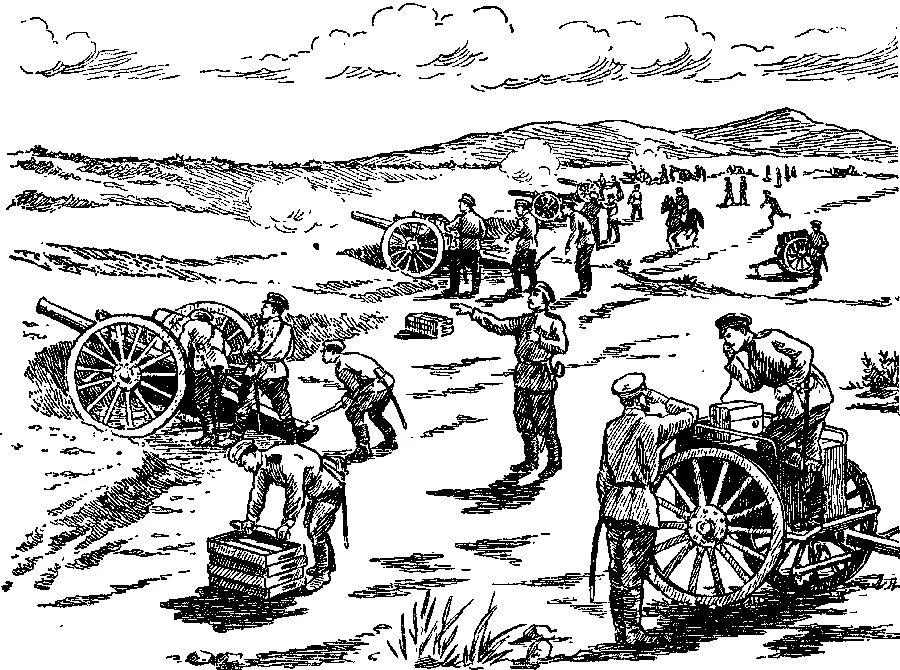

Полковник Слюсаренко направил огонь двух своих батарей на первую японскую батарею, которую он обнаружил. От орудий его батарей, стоявших за холмами, не было видно цели (рис. 29): артиллеристы наводили орудия во вспомогательные точки наводки, а командир подавал команды, в которых указывал направление и дальность стрельбы.

Рис. 29. Русская артиллерия ведет огонь с закрытой позиции по японскимбатареям

Через 20 минут разгромленная японская батарея прекратила огонь, хотя у неприятеля было на этом участке 24 орудия, а в русских батареях – всего только 16.

После разгрома первой японской батареи огонь был перенесен на другую вражескую батарею. Вскоре и она прекратила огонь. Затем наступила очередь и третьей японской батареи.

Таким образом были подавлены и прекратили огонь все японские батареи перед фронтом 3–го стрелкового корпуса.

Но вот полковник Слюсаренко увидел в бинокль, как японские солдаты, сначала поодиночке и низко пригибаясь, а затем все смелее стали перебегать из–за горы в гаолян, который рос на склоне, обращенном к русским войскам. Это неприятельская пехота накапливалась для перехода в атаку.

Командир дивизиона не торопился: почти целый час наблюдал он, как накапливается японская пехота. А когда перебежки через гору прекратились, по зарослям гаоляна был открыт огонь второй батареи. Поражаемые снарядами русской батареи, японцы двинулись вперед, чтобы поскорее выйти из–под артиллерийского огня, но тут их встретил убийственный огонь русских стрелков. Это заставило японцев броситься обратно в заросли гаоляна; там их добили орудия русских артиллеристов.

За этот день орудия двух русских батарей выпустили больше пяти тысяч снарядов. А японцы так и не сумели определить, откуда стреляют русские батареи. Артиллеристы полковника Слюсаренко не имели при этом .почти никаких потерь; только два солдата были легко ранены "шальными" пулями.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Александр Волков - Вечная бабочка. Эффект Черной волны [СИ]](/books/1079893/aleksandr-volkov-vechnaya-babochka-effekt-chernoj-vol.webp)

![Александр Волков - Закованные в металл [СИ]](/books/1079897/aleksandr-volkov-zakovannye-v-metall-si.webp)