Техника и вооружение 2015 07

- Название:Техника и вооружение 2015 07

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:2015

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Техника и вооружение 2015 07 краткое содержание

Техника и вооружение 2015 07 - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Наличие зазоров между подвижной частью фонаря кабины пилота и задней броней бронекорпуса приводило к тому, что при обстреле истребителями осколки снарядов проникали через эти зазоры в кабину и поражали летчика. Кабина летчика оказалась уязвимой еще и через форточки подвижной части фонаря кабины. Плексиглас легко пробивался пулями и осколками зенитных снарядов. Лобовые бронестекла кабины летчика от попадания малокалиберного снаряда и осколков зенитных снарядов, разрушались, образовывая многочисленные осколки, приводящие к ранениям летчика. Бортовая броня кабины практически не спасала летчика при прямых попаданиях снарядов калибра 37 и 20 мм.

Бронекапот не обеспечивал надежную защиту от снарядов и крупнокалиберных пуль как самого мотора, так и агрегатов и узлов моторной группы, особенно в районе выхлопных патрубков и бронекарманов передней и задней части мотора. При этом нижняя броня капота при попадании в нее снарядов, как правило, почти не пробивалась, а лишь давала трещины.

Пробитие брони капота во всех случаях сопровождалось разрушением или повреждением блоков цилиндров, карбюраторов, масло- и водопроводов, расширительного бачка водосистемы, маслобака, маслофильтра и т.д.

Массу хлопот доставлял маслорадиатор, который располагался в бронекорзине под фюзеляжем самолета. Дело в том, что в летнее время при закрытых бронезаслонках температура масла начинала быстро расти, и уже через 6-7 мин полета летчики были вынуждены бронезаслонки открывать. В результате маслорадиатор часто поражался пулями и осколками при обстреле с земли. Более того, летный состав иногда вообще забывал закрывать бронезаслонки на подходе к линии фронта. Боковые стенки бронекорзины и бронезаслонки не выдерживали попаданий малокалиберных снарядов. Причем в некоторых случаях бронекорзина вместе с маслорадиатором срывалась с посадочных мест.

Кроме этого, на практике имелись случаи воспламенения самолета после повреждения маслорадиатора. Отметим, что случаи поражения находящегося внутри бронекорпуса водорадиатора наблюдались весьма и весьма редко.

Недостаточная толщина бронирования Ил-2 в районе переднего и заднего бензобаков в некоторой степени компенсировалась наличием протектора на бензобаках и системы заполнения их нейтральным газом. По отзывам летного и технического состава, протектор и нейтральный газ во многих случаях вполне оправдывали свое назначение. Однако при попадании в бензобаки малокалиберных снарядов баки, как правило, загорались и затем взрывались, при этом осколки (как от взрыва снаряда, так и от взрыва баков) проникали в кабину летчика со всеми вытекающими последствиями.

Трофейный бомбардировщик Не 111Н-6. НИИ ВВС, май 1943 г.

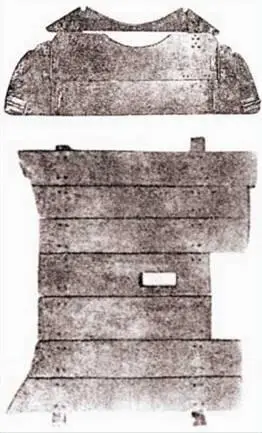

Элементы бронезащиты верхнего и нижнего стрелков бомбардировщика Ju 88.

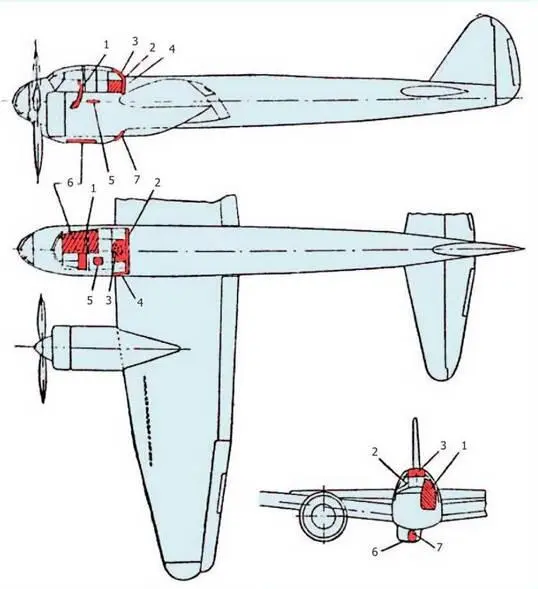

Схема бронезащиты бомбардировщика Ju 88.

1 – бронеспинка пилота; 2 и 4 – бронеплиты стрелка-радиста; 3 – бронестекло стрелка-радиста; 5 – бронесиденье стрелка-радиста; 6 – бронеплиты пола нижнего стрелка; 7 – бронестекло нижнего стрелка.

Наиболее опасными для Ил-2 являлись зенитные автоматы калибра 20-37 мм и крупнокалиберные пулеметы (15 мм). Причем бронебойные пули крупного калибра по бронепробиваемости оказались лучше 20-мм снарядов. Средний процент пробития брони от огня малокалиберной зенитной артиллерии и зенитных пулеметных установок оказался почти вдвое выше, чем от огня истребителей. Характер пробоин бронекорпусов списанных штурмовиков Ил-2 (ввиду невозможности ремонта) позволяет сделать вывод, что угловой конус поражения Ил-2 при обстреле немецкой зенитной артиллерии не превышал в горизонтальной плоскости 20-25' к нормали и в вертикальной плоскости – 10-15° к нормали. То есть, все попадания в бронекорпус Ил-2 от пушечно-пулеметного зенитного огня приходились исключительно на его боковую часть, тогда как поперечная броня, а также верхняя и нижняя части продольной брони попаданий от зенитного огня практически не имели.

К 6 мая 1942 г. в НИИ ВВС провели полигонные испытания гомогенной броневой стали валового производства«на отстрел ее пулями калибра 15 мм и снарядами калибра 20 мм из немецкой пушки-пулемета МГ-151». Обстреливались броневые плиты толщиной 10, 15 и 20 мм, которые применялись в серийном производстве танков.

Броня средней твердости толщиной 15 мм надежно удерживала бронебойную пулю калибра 15 мм по нормали с дистанции 400 м, а толщиной 20 мм – с 350 м. Бронебойный снаряд калибра 20 мм удерживался 15-мм броней при стрельбе с 200 м по нормали. Осколочно- фугасный снаряд калибра 20 мм и разрывные пули калибра 15 мм не пробивали броню толщиной 10 мм при стрельбе по нормали с дистанции 100 м. То есть, повышение толщины поперечной брони до 20 мм кардинально проблему надежной защиты экипажа в воздушном бою не решало. В то же время вес бронедеталей значительно возрастал, что негативно сказывалось на летных данных самолетов.

Дополнительный отстрел бронедеталей самолета Ил-2 подтвердил, что «задняя цементированная спинка толщиной 12 мм не обеспечивает защиту от бронебойных пуль калибра 15 мм при обстреле ее с дистанции 400 м и ближе в конусе до 40° от продольной оси самолета».

Становилось ясно, что нужно искать нестандартные решения.

Использованы рисунки С. Ершова, А. Жирнова и А. Юргенсона.

Фортификационные сооружения для пунктов управления. Часть 2

В. Заговеньев

Параллельно с созданием КВС-У активно велась работа над сооружением промышленного изготовления для ПУ оперативного звена. В качестве основного конструктивного элемента приняли стандартный элемент фортификационной волнистой стали ФВС. В результате уже в 1958 г. изготовили и приняли на снабжение войск сборно-разборное сооружение легкого типа КВС-А.

Это сооружение предназначалось для защиты, работы и отдыха командира и основного состава штаба при оборудовании районов развертывания ПУ оперативного звена. Комплекты КВС-А применялись для возведения сооружений котлованного и подземного типов.

Главное отличие сооружения КВС-А от КВС-У состояло в изменении конструкции и размеров элементов волнистой стали. Остов основных помещений собирался не из трех типовых элементов волнистой стали одного размера, а из четырех новых элементов («элемент большой», или КВС-А-1). Для сборки остова входа применялись большой и малый элементы (КВС-А-2), имеющие разные радиусы кривизны. Специально подобранные радиусы кривизны элементов делали комплект универсальным и обеспечивали сборку котлованных и подземных сооружений различного поперечного сечения (круглого и эллиптического). Кроме того, элементы имели с одной (продольной) стороны гребень малой волны, а с другой – гребень большой волны; стык элементов был выполнен косым под углом 30°. Это позволяло производить сборку сооружений в подземной выработке, образуемой проходческим комбайном ПКГ-3, с установкой крепи в распор, чем и обеспечивалась надежность конструкции сооружения из элементов КВС-А.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: