Павел Лихачев - Эскадренные миноносцы типа Форель (1898-1925)

- Название:Эскадренные миноносцы типа Форель (1898-1925)

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:2004

- Город:Санкт-Петербург

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Павел Лихачев - Эскадренные миноносцы типа Форель (1898-1925) краткое содержание

История строительства миноносцев для русского флота во Франции началась ещё в 80-х годах девятнадцатого века. Именно тогда французские верфи получили первый русский заказ на 4 крошечных, по современным понятиям, миноносца — около 70 тонн водоизмещения каждый. По окончании постройки судостроительным заводом Нормана "100 — тонных" миноносцев "Свеаборг" и "Ревель" в 1886 г. судостроение для русского флота продолжилось в более "крупных формах". Вслед за строительством ряда крейсеров русского флота в 90-х годах ("Адмирал Корнилов", "Светлана") последовали броненосные крейсера типа "Баян" и эскадренный броненосец "Цесаревич". Только в начале двадцатого века, по причинам крайней загрузки отечественных верфей, Россия в третий раз разместила заказ на пять новых миноносцев во Франции. Это вызывалось резким изменением морской политики Российской империи. Государственные и военные чиновники оценили серьезность угрозы, исходящей от Японии. В начале 1898 года Николай II утверждает новую кораблестроительную программу "для нужд Дальнего Востока". Объединенная с программой 1895 года, она должна была обеспечить превосходство русского флота над "потенциальным" противником примерно на 30 %. Последовавшая вскоре после постройки и сдачи "форелей" (так назывались миноносцы этой серии) Русско-Японская война и сопутствовавшие ей "чрезвычайные обстоятельства" сделали необходимым и возможным срочный и ещё больший по размерам (11 единиц!) заказ на постройку эскадренных миноносцев этого типа для русского флота. О пяти эсминцах типа "Форель" и одиннадцати типа "Лейтенант Бураков" и рассказывает эта книга.

Эскадренные миноносцы типа Форель (1898-1925) - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

11 сентября 1901 года "Осетр" вышел из Гавра в Россию. Планировалось, что, проведя в России незначительные (как казалось) дополнительные работы, он направится на Дальний Восток, доставив в Гавр комплектующие для "Стерляди" и "Форели", и в дальнейший путь к Порт-Артуру должны были выйти все три эсминца. Но в последний момент из Петербурга пришло разрешение на оплату (500 франков) командировки на борту эсминца до Копенгагена трех заводских техников. И это не оказалось излишним. Уже через 30 мин по выходу из гавани в машинном отделении раздался резкий треск и свист выходящего из машины пара. Механики срочно стравили пар и осмотрелись в отсеках. Травил клапан цилиндра низкого давления.

По мнению старшего механика, механизм незаметно для вахты перегрелся на малых ходах при длительном маневрировании в гавани. При первом же более подробном осмотре разочарованные механики докладывали: "… При осмотре отмечена общая небрежность сборки и следы невычищенного, при вводе машин, минерального масла. …Вообще, сама машина собрана и работает очень недурно, но вся арматура рыночной работы собрана небрежно, клапана и краны плохо притерты, а многие прямо со станка… "

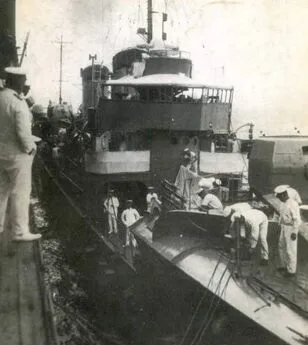

Миноносец "Осетр" во Франции (вверху) и "Грозовой" (б. "Лосось") в Алжире

22 сентября 1901 года старший инженер- механик эсминца Онищенко докладывал из Гавра в МТК: "Все трубопроводы бестолково расположены и крайне неудобны. В кочегарнях же трубопровод просто безобразен. Нет никакого сравнения с миноносцами завода Нормана, где всё удобно и с очень большим расчетом расположено, все клапаны и краны вполне доступны. На "Осетре" же, при остановках, когда приходится, пуская циркуляционную помпу, быстро закрывать задний клинкет холодильника, человеку приходится, лежа животом на трубе головой книзу и ногами кверху, в продолжение 2–3 минут вертеть маховик и при жаре в машине легко получить обморок от прилива крови к голове".

Но не это было и оставалось главной проблемой русских моряков. Будто "крик души" вырвался из груди этого честного флотского инженера: "…Нет средств, а главное умелых людей, так как настоящих машинистов только двое. Кочегары же совсем плохи. Даже унтер- офицеры, кочегарные таковы, что никогда не работали, и дать им малейшей работы без надзора машиниста нельзя… Если бы было ещё хоть двое более или менее опытных машинистов и кочегаров!".

Все эти многочисленные проблемы по доводке корабля заставили Морское ведомство отказаться от совместного выхода кораблей в Кронштадт. Решили отправить в Россию только "Форель" (вышла в Киль 28 сентября 1901 г.), оставив "Осетр" и "Стерлядь" до полного исправления заводских дефектов во Франции. И в очередной раз на корабле требуют "опытных людей" в команды и продолжают настаивать на дополнительных выходах кораблей в море — с заводскими механиками на борту для практики машинной команды.

По прибытии "Форели" в Россию, комиссия МТК освидетельствовала корабль и наметила ряд дополнений мер. Но из-за дефицита времени перед уходом корабля на Тихий океан осуществить их удалось только частично. Так, на истребитель был установлен опреснитель системы Круга (массой 6 тонн). Это было связано с тем, что в ходе первых плаваний была обнаружена недостаточная производительность машинных кипятильников (опреснителей). Их пришлось сменить на более мощные. Производительность их увеличивалась с 7,2 до 12 тонн воды в сутки. Два таких же комплекта были отправлены в Гавр по железной дороге для установки на кораблях отряда.

ПУТЬ НА ВОСТОК

Возвращаясь в Гавр, "Форель" приняла на борт минный (четыре торпеды) и артиллерийский боекомплект для вооружения во Франции "Осетра" и "Стерляди". В октябре после внезапной смерти командира лейтенанта Кедрова командиром "Форели" был назначен капитан 2-го ранга Александр Сухомлин.

Сразу же по выходу (30 октября 1901 г.) "Форель" попала в жестокий девятибалльный шторм. Крен временами превышал 40°, началось обледенение носовой части и орудийной платформы. Перегрузка давала себя знать, положение становилось угрожающим, и истребитель был вынужден укрыться от шторма за островом Готланд. Только 6 ноября он вошел в Кильскую бухту.

Но и здесь его ожидали новые неприятности, которые хорошо описаны в рапорте командира капитана 2 ранга А. Сухомлина. Вина проводившего корабль лоцмана была очевидна. Но при более тщательном рассмотрении дела Адмиралтейство рекомендовало не возбуждать судебного дела, так как даже при выигрыше дела, согласно утвержденному "Положению о Куксгафенских лоцманах от 5 мая 1893 года", ни лоцманская компания, ни лоцман Гэтиэнс не несли в данном случае ни какой материальной ответственности.

Но "злоключения" эсминца не закончились! … В Гамбурге при постановке в док его поставили на опорные конструкции настолько небрежно, что кормовая часть корпуса получила значительную деформацию в трех листах. Прогибь оказалась так велика, что было сломано угловое железо за листами обшивки и образовалась течь на заклепках… Призванные эксперты Гамбургской товарной палаты подтвердили безусловную вину судоремонтного завода во "вторичной" аварии эсминца. Но по "неясным" для МГШ причинам капитан 2 ранга Сухомлин, не дожидаясь юридического оформления акта и наскоро "подлатав" корпус, спешно вышел в Гавр 2 декабря, даже не составив "окончательного" акта.

По прибытии же в Гавр (7 декабря 1901 г.) корабль сразу встал на текущий ремонт. В ходе его значительная часть исправлений, сделанных в Гамбурге, была переделана ввиду "небрежности их исполнения". К этому времени по железной дороге в Гавр прибыли заказанные опреснители Круга. Но когда завод приступил к их установке на кораблях (20 ноября 1901 г.), обнаружилось, что новые опреснители имеют размеры более положенного по штату и не могут быть установлены на свои места. Пришлось отправлять во Францию ещё один комплект опреснителей! Что же касается времени, то его уже давно никто не учитывал.

Опасения вызывала и прочность корпусов "Форели" и "Стерляди" в районе машинных люков в связи с предстоящим переходом отряда через Индийский и Тихий океан. Как отмечалось в отчете от 19 октября 1901 г., "…В этом месте палуба прервана люками почти на половину своей ширины и расчетное напряжение стали достигает здесь величины 5 тонн на квадратный дециметр площади. К этому необходимо учесть и продольный разнос котлов относительно корпуса…" Предлагалось усилить продольные связи корпуса наложением стальных пластин размером 6000 х 400 х 6 миллиметров с каждого борта. МГШ "не возражал" против этой доработки и рекомендовал подготовить документацию на проведение работ… в Порт-Артуре! Тем не менее они были установлены во Франции. Завод Нормана выполнил поступившее 21 ноября 1901 г. из Петербурга разрешение провести "указанные работы" в течение десяти рабочих дней.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: