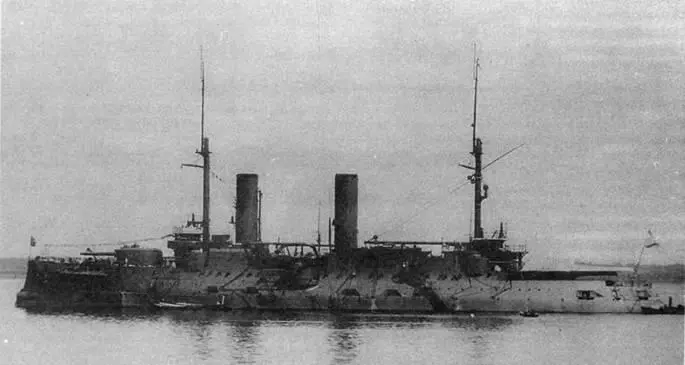

Рафаил Мельников - “Цесаревич” Часть II. Линейный корабль. 1906-1925 гг.

- Название:“Цесаревич” Часть II. Линейный корабль. 1906-1925 гг.

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:2000

- Город:Санкт-Петербург

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Рафаил Мельников - “Цесаревич” Часть II. Линейный корабль. 1906-1925 гг. краткое содержание

Четырнадцать долгих месяцев продолжалось заточение “Цесаревича” в гавани германской колонии. Время, столь стремительно утекавшее, а в Порт-Артуре и каждый день усугублявшее осаду, здесь, в Циндао словно остановилось. Тягостное ощущение плена не покидало матросов и офицеров. Снова и снова каждый по-своему переживал обстоятельства того решающего боя 28 июля и всей войны. Осознание многих упущенных возможностей и технических неполадок тяжким гнетом лежало на душе у каждого моряка. Мучительно было чувствовать свою оторванность от Порт- Артура и невозможность помочь эскадре, которая, находясь так недалеко — в каких- то 200 милях — медленно погибала.

“Цесаревич” Часть II. Линейный корабль. 1906-1925 гг. - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Трудно было возражать и против двух самых насущно неотложных шагов к возрождению флота: овладение искусством массирования огня, мощь которого японцы столь убедительно продемонстрировали при Цусиме, и воспитание офицеров нового поколения.

“Цесаревич” снова в строю

К решению первой задачи приступили уже через три месяца после Цусимы. Тогда командующим кораблями несостоявшейся 4-й Тихоокеанской эскадры (броненосцы "Слава", "Император Александр II", крейсера "Память Азова", "Адмирал Корнилов" и четыре только что построенных миноносца класса "Доброволец") назначили капитана 1 ранга Г.Ф. Цывинского (1855–1938). Как он сам писал в мемуарах, ему поручалось "выработать методы центрального управления эскадренным огнем на дальних расстояниях".

Так с уроками войны запоздало соединились планы МТК о проведении опытов стрельбы на дальние расстояния. Новые расстояния в противоположность доцусимским представлениям и практике, когда почти недосягаемым пределом считались 42 каб., предстояло довести до 100 каб. Программу стрельб начальник отряда разрабатывал совместно с назначенным флагманским артиллеристом лейтенантом С.В. Зарубаевым (1877–1921), героем боя крейсера "Варяг" в первый день войны.

Но успешно развертывавшиеся стрельбы пришлось прервать ради выполнения возложенных на отряд совсем новых функций. Надо было спасать самодержавие от мятежей. Дошло до того, что "Слава" в течение недели давала приют перетрусившему и перебравшемуся на корабль со всем семейством финляндскому генерал-губернатору. Дело нарушил и перевод "Славы" в новое соединение, которое она образовала с вернувшимся в Россию "Цесаревичем" и "Богатырем".

Новый отряд, полуофициально называвшийся "Гардемаринским", должен был совершать учебно-практические плавания с корабельными гардемаринами (Морского корпуса и Морского инженерного училища), после чего они, приобретя практические навыки службы на боевых кораблях, получали право (еще раз сдав экзамены) на производство в офицеры. Как говорилось во "Всеподданнейшем отчете по Морскому министерству за 1906–1909 гг." (С.-Петербург, 1911. С. 176), "мера эта была вызвана необходимостью обеспечить флот молодыми офицерами, вполне подготовленными к самостоятельному выполнению возлагаемых на них обязанностей".

Вторая же задача восстановления флота — овладение новыми методами стрельб — переносилась в Черноморский флот, где, по счастью, также имелся один пригодный для этих задач современный корабль. Это был "Князь Потемкин-Таврический" недавно бунтовавший, а теперь усмиренный и переименованный в "Пантелеймон". На нем Г.Ф. Цывинский во главе специального Черноморского отряда (им вначале командовал контр-адмирал Н.А. Матусевич) и продолжил работу, начатую на Балтике. Так неотложные задачи восстановления флота распределились между тремя кораблями.

"Цесаревич", как имевший боевой опыт, стал флагманским кораблем Гардемаринского отряда. Командующим отрядом (официально он стал называться "Балтийским") был назначен командир "Богатыря" капитан I ранга И.Ф. Бострем. Занимавший перед войной должность военно-морского агента (атташе) в Англии, ставший там убежденным англоманом, И.Ф. Бострем получил "Богатырь" в командование после запутанной министерской интриги, "отодвинувшей" от командования прежнего командира лютеранина А.Ф. Стеммана и последующих временных командиров во время затяжного (на всю войну) ремонта крейсера во Владивостоке.

Слывший весьма просвещенным моряком и пользовавшийся благоволением императора православный И.Ф. Бострем в выборе маршрута плавания и разработке программы обучения гардемаринов получил значительную свободу действий. Важно было и то, что имевшая большое педагогическое значение служебная репутация командующего не была запятнана неудачными или явно бездарными действиями во время войны, хотя правило это, как о том говорит пример Вирена и других порт-артурских командиров и флотоводцев, соблюдалось, далеко не во всем.

Однако этот принцип был соблюден и при назначении командиров кораблей и офицеров. Все они имели безукоризненные боевые биографии. По объективным причинам кают-компания "Цесаревича" почти полностью переменилась. "Оптимистический корабль" по существу начинал новую жизнь.

Как совсем недавно, при формировании 2-й Тихоокеанской эскадры, встречались офицеры разных флотов и кораблей, как и теперь кают-компания "Цесаревича" объединила участников самых разных событий минувшей войны. Подбор их был сделан, надо признать, почти безукоризненно. Флаг-офицером штаба отряда был мичман князь А.А. Щербатов (1881–1915), проявивший выдающиеся примеры храбрости в бою Владивостокских крейсеров 1 августа 1904 г. "Вот уж наш князь… этот действительно". — так с восхищением отзывались о нем после боя матросы крейсера "Россия". Но по каким-то неведомым причинам обещавшая успех карьера князя быстро прервалась, он ушел в запас и умер в своем имении.

Флагманским штурманом отряда стал лейтенант С.И. Фролов, бывший во 2-й эскадре старшим штурманом крейсера 2 ранга "Кубань", а затем служивший на броненосце "Чесма". Он в 1900 г. окончил гидрографическое отделение Морской академии. Особый смысл имело и назначение командиром "Цесаревича" капитана 2 ранга Н.С. Маньковского, ранее командовавшего в эскадре З.П. Рожественского крейсером 2 ранга "Кубань".

Неожиданным на первый взгляд возвышением на такую престижную должность командира вспомогательного крейсера всему офицерскому корпусу давался проявленный Н.С. Маньковским пример истинного — без страха и упрека — выполнения своего долга."Кубань" и такой же крейсер "Терек" 9 мая 1905 г. приказом З.П. Рожественского были отделены для крейсерских действий у входа (в расстоянии до 100 миль) в Токийский залив.

Готовые к смертельному бою с крейсерами, которые японцы могли выслать против этих кораблей, они полностью выполнили боевой приказ и оказались последними кораблями флота, которые даже после цусимского разгрома продолжали свои боевые действия. "Улов", правда, был невелик — ведь японская военная машина, раздавив Порт-Артур, уже не нуждалась в столь усиленной западной подпитке, как в начале войны. Но это не умаляет подвига кораблей, исполнивших свой долг. Подвиг оценили по заслугам. Н.С. Маньковский за отличие по службе был произведен в капитаны 1 ранга и получил в командование "Цесаревич".

Старшим офицером "Цесаревича" стал капитан 2 ранга барон В.Е. Гревениц (1873–1916), отличившийся в должности старшего артиллериста крейсера "Россия". Первым на флоте он еще до войны указывал на необходимость готовиться к стрельбам на увеличенные (до 60 каб.) расстояния. Но он не мог тогда пробить стену рутины. Его помощником (введение этой должности было еще одним уроком минувшей войны) назначили лейтенанта гвардейского экипажа С.Н. Тимирева, участвовавшего в войне в должности штурмана броненосца "Победа".

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: