Николай Якубович - Истребитель Ла-5. Сломавший хребет Люфтваффе

- Название:Истребитель Ла-5. Сломавший хребет Люфтваффе

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Яуза; Коллекция; Эксмо

- Год:2009

- Город:Москва

- ISBN:978-5-699-32604-4

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Николай Якубович - Истребитель Ла-5. Сломавший хребет Люфтваффе краткое содержание

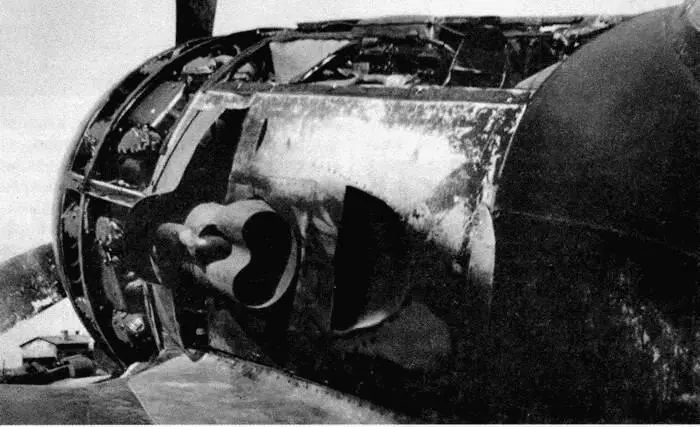

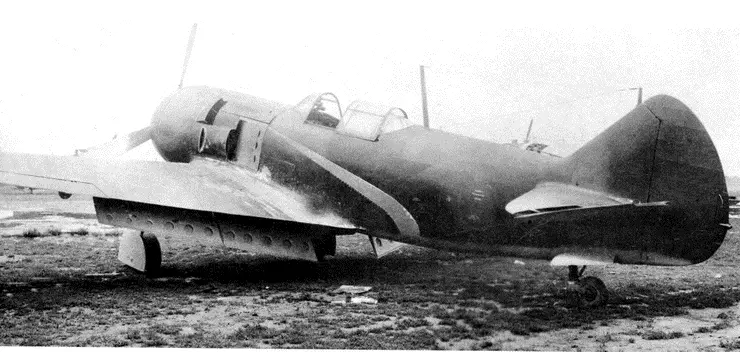

История создания Ла-5 драматична и парадоксальна. Это история чудесного превращения откровенно неудачной машины, прозванной летчиками «лакированным гарантированным гробом», в один из лучших истребителей Второй мировой войны. Установка на перетяжеленный и неповоротливый ЛаГГ-3 нового мощного мотора буквально преобразила этот грузный тихоходный самолет в великолепный Ла-5, скоростной, приемистый, маневренный, мало в чем уступавший лучшим истребителям Люфтваффе. А модернизированные Ла-5ФН не только догнали, но и превзошли последние модификации «фоккеров» и «мессеров», обеспечив нашей авиации господство в воздухе.

Именно на «Лавочкиных» воевали двое из пяти лучших советских асов — непревзойденный Иван Кожедуб, на боевом счету которого 63 победы, и Кирилл Евстигнеев, сбивший 56 самолетов противника.

Советское правительство высоко оценило труд создателей прославленного истребителя. В 1943 году Главному конструктору С.А. Лавочкину было присвоено высокое звание Героя Социалистического Труда.

Истребитель Ла-5. Сломавший хребет Люфтваффе - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Сражался на Ла-5 различных модификаций и знакомый уже читателю 523-й иап, получивший к концу войны наименование Оршанский, Краснознаменный, орденов Суворова, Кутузова и Александра Невского. С 23 февраля 1943 года, когда полк впервые начал боевые действия на Ла-5, и по 9 мая 1945-го летчики этой части совершили 6982 боевых вылета, участвовали в 135 воздушных боях. За этот период они сбили 68 самолетов противника, потеряв 64 своих машин. Огнем зенитной артиллерии и в воздушных боях погибло 45 пилотов.

В истребительную авиацию ПВО Ла-5 начали поступать в 1943-м. До конца года там насчитывалось 343 машины, из них списали как по боевым, так и по небоевым потерям 104 самолета (около 40%). По мере освоения новой техники потери сокращались, Так, в 1944-м в И А ПВО насчитывалось 608 истребителей этого типа, списали — 159, В следующем году там насчитывалось 400 Ла-5, списали 63 (менее 16%).

В заключение приведу один пример, свидетельствующий как о летных качествах машин, так и опыте их пилотов. Серийное производство истребителя прекратилось в 1944-м, в том году авиационные заводы построили 3826 Ла-5 разных вариантов. В тоже время, потери Ла-5 в 1944 году составили 48,9 процента от построенных, но боевые — не превышали 10,5 процентов.

8 августа 1945 года СССР объявило о начале войны с Японией. Ла-5 в составе авиации Тихоокеанского флота не было, но они имелись в полках 9-й, 10-й и 12-й ВА, переброшенных на Дальний Восток из Европы. Но в боях им участвовать не довелось. Ла-5 использовались преимущественно для прикрытия аэродромов и объектов в ближнем тылу, а также для сопровождения бомбардировщиков и транспортных самолетов.

ВЫСОТНЫЕ ИСТРЕБИТЕЛИ

Одними из первых (если не первыми) стратосферными самолетами начали заниматься на фирме «Юнкере» в Германии. Следом за ними эту идею подхватили в Советском Союзе, и к концу 1930-х годов уже проходил испытания разведчик-бомбардировщик БОК-11, созданный в КБ-29 под руководством В.А. Чижевского. В то же время в тюремном ЦКБ-29 под руководством В.М. Петлякова создали высотный истребитель «100» с герметичной кабиной.

Однако в 1940 году взгляды политиков и военных на применение авиации резко меняются. Полностью прекращается разработка стратосферных самолетов в КБ-29, истребитель «100» срочно переделали в пикирующий бомбардировщик Пе-2. В чем дело? Каковы причины столь резких поворотов в технической политике? Точные ответы на эти вопросы мы вряд ли узнаем, остается лишь догадываться.

На мой же взгляд все очень просто. Перед войной в Германии побывали две советских делегации, ознакомившиеся с самыми последними, как тогда казалось, достижениями немецкой авиационной промышленности. В итоге Советский Союз приобрел почти все образцы серийных боевых самолетов, а наши специалисты сделали вывод, что стратосферных самолетов в Германии нет, и потому нам они тоже не нужны, как не нужны и высотные перехватчики. Но руководство СССР очень просчиталось в своих выводах. Немцы не только не прекратили работы по стратосферной авиации, но и с началом войны начали систематически использовать разведчик Ju 86.

В октябре 1942 года на стол заместителя наркома по опытному самолетостроению А.С Яковлева положили донесение из Главного разведывательного управления Генерального штаба Красной Армии:

«От 30 апреля мы сообщали о предполагаемом введении на вооружение германских ВВС в 1942 г. самолета Ю 86 с моторами ЮМО-207 (дизель), оборудованного герметичной кабиной.

В настоящее время по английским данным самолеты Ю-86 уже применяются в качестве разведчиков. Они отмечены над Англией и в Египте на высоте до 14 000 м».

Немецкие разведчики сильно досаждали англичанам, начиная с 1940-го, а в августе следующего года имели место и эпизодические бомбардировки с самолета Ju 86R-2. Несмотря на то, что английские перехватчики обнаруживали эти машины, но сбивать их они начали лишь в 1942 г. В августе пилот специально облегченного «Спитфайра» Мк V, взлетевший с авиабазы в Абукире, уничтожил севернее Каира Ju 86R. На безоружные «Юнкерсы» срочно установили пулеметы для защиты нижней части задней полусферы, но «Спитфайры» вскоре сбили еще пару высотных разведчиков и к августу 1943 года немцы прекратили эксплуатацию «Юнкерсов».

Установив на самолеты более мощные двигатели и увеличив площадь крыла, специалисты фирмы «Юнкере» подняли потолок машины до 14 400 м. Но и англичане не сидели, сложа руки. Построив высотный «Спитфайр» VI с герметичной кабиной и увеличенным крылом они создали значительные трудности противнику для ведения авиационной разведки.

Самое любопытное, что в иностранной печати проскальзывают сообщения о полетах высотных немецких разведчиков над Москвой еще в 1941 г. Задуматься руководству страны было над чем. Если этот самолет поднимал бомбы, то он мог безнаказанно нанести удар по многим промышленным и военным центрам СССР. Выполняя разведку, немцы практически не встречали противодействия. Противопоставить же этому достижению германской промышленности мы не могли ничего. Но меры, хоть и на бумаге, правительство приняло. Центральный институт авиамоторостроения и различные авиационные КБ, особенно специализировавшиеся на создании истребителей, должны были ускорить установку турбокомпрессоров, которые повышали высотность двигателей, и в самые сжатые сроки сдать на испытания самолеты. Среди этих предприятий числилось и ОКБ Лавочкина, перед которым поставили задачу установить турбокомпрессоры ТК-3 на Ла-5.

Подобная задача ставилась перед этим коллективом не первый раз, вспомните историю И-301 и ЛаГГ-3 с нагнетателями Трескина. Но тогда она оказалась «не по зубам» и, прежде всего, создателям турбокомпрессоров. Это устройство, с первого взгляда казавшееся простым, работало при очень высоких температурах, свойственных выхлопным газам двигателей, а его турбина вращалась со скоростью несколько десятков тысяч оборотов в минуту. Металл не выдерживал нагрузок, и нередко лопатки турбокомпрессоров разрушались. Поставленная задача превратилась в сложнейшую проблему.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: