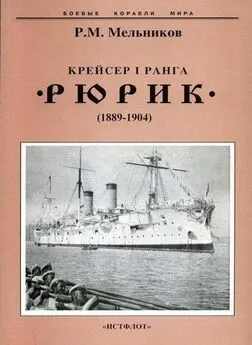

Pафаил Мельников - Крейсер I ранга Рюрик (1889-1904)

- Название:Крейсер I ранга Рюрик (1889-1904)

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:ИСТФЛОТ

- Год:2005

- Город:Самара

- ISBN:5-98830-003-0

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Pафаил Мельников - Крейсер I ранга Рюрик (1889-1904) краткое содержание

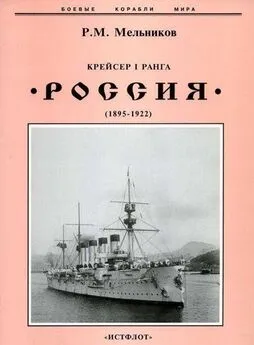

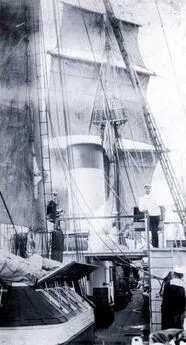

Читателю предлагается книга, в которой с возможной полнотой, на основании материалов ЦГА ВМФ и Ленинградского государственного исторического архива (ЛГИА) рассказывается история “Рюрика”, раскрываются многие неизвестные страницы его жизни, начиная от создания проекта и кончая описанием боя и последних минут крейсера. Значительное место в книге уделено людям: государственным и военным деятелям, инженерам, строителям и, конечно, героическим экипажам “Рюрика”, “России” и “Громобоя”.

Крейсер I ранга Рюрик (1889-1904) - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Обычными стали плавания наших кораблей в Тихом океане, у берегов Америки, Японии, Кореи и Китая. Новые русские имена и названия появлялись на карте мира в результате их исследовательской деятельности. Под командованием знающих и требовательных адмиралов и командиров выковывались кадры грядущего броненосного флота (в 1861-1866 гг. .на клипере “Стрелок” и других кораблях эскадры Тихого океана проходил практику учившийся в Николаевском морском училище будущий флотоводец С.О. Макаров).

С 1860 г. для стоянок и зимовок кораблей стала использоваться бухта Золотой Рог, в которой был основан пост Владивосток. Велись поиски и более южных баз. В 1861 г. действовавший столь же смело и дальновидно, как и Г.И. Невельской, начальник третьего Амурского отряда капитан 1 ранга И.Ф. Лихачев занял о-ва Цусима по договору с их владетельным князем. Английская дипломатия переполошилась и угрозой войны заставила Россию отказаться от такой опасной для Британии русской незамерзающей базы.

Роль русского флота в международной политике вновь проявилась во время его так называемой “Американской экспедиции”, когда в Нью-Йорке и Сан-Франциско в конце сентября-начале октября 1863 г. были сосредоточены готовые к действиям в океанах две русские крейсерские эскадры. Балтийская эскадра под командованием контр-адмирала С.С. Лесовского состояла из парусно-паровых кораблей: фрегатов “Александр Невский”, “Псресвет”, “Ослябя”, корветов “Варяг” и “Витязь”, клипера “Алмаз”. Тихоокеанская эскадра контр-адмирала А.А. Попова – из корветов “Богатырь”, “Рында”, “Калевала” и клиперов “Абрек”. “Гайдамак”, “Новик” (погиб на подходе к Сан-Франциско). В случае войны эскадры должны были всеми возможными и допустимыми средствами действовать против английских торговых судов и колоний.

Визит кораблей и их последующие плавания у побережья Америки в 1863-1864 гг. содействовали установлению прочных дружественных отношений между США и Россией, высоко подняли престиж нашей страны в глазах всех народов Американского континента., Исходя из этого опыта в 1869 г. для обеспечения постоянного присутствия русских крейсерских сил в океанах было решено сформировать четыре крейсерских отряда из одного корвета и двух клиперов каждый. Первый отряд должен был нести службу в Тихом океане, второй на Балтике, выполняя необходимый ремонт кораблей после службы на Дальнем Востоке и готовясь к отправке туда снова, а другие на переходах: третий из Балтики на Дальний Восток, на смену действующему там, четвертый – обратно – по окончании трехлетней службы в Тихом океане.

Опасность нового столкновения с Англией из- за угрозы ее вмешательства в отношения России с Турцией потребовала повышенной готовности русских кораблей. В конце 1876 г. к берегам Америки вышли русские Средиземноморская и Тихоокеанская эскадры под командованием контр-адмиралов И.И. Бутакова и О.П. Пузино. До военного конфликта дело не дошло, корабли были возвращены в отечественные и близлежащие воды. В марте 1878 г. в связи с новым обострением обстановки (Англия и Австрия добивались отмены мирного договора, заключенного с Турцией после войны 1877-1878 гг.) флот был снова приведен в боевую готовность.

Крейсерские силы было решено пополнить путем вооружения торговых судов, как это уже делалось во время военных действий в Черном море. На средства, собранные по добровольной подписке, проведенной но всей России, было создано государственное судоходное общество “Добровольный флот”, пароходы которого с начала войны переоборудовались в крейсера.

В 1881 г. при разработке 20-летней судостроительной программы было подтверждено, что крейсерская война в открытых морях продолжает оставаться “почти единственным и весьма сильным средством для “нанесения существенного вреда торговым интересам неприятеля, обладающего более или менее значительным коммерческим флотом” {1} 1 ЦГАВМФ, ф. 417, on. 1,д. 1319, л. 14-15.

.

И хотя программа предусматривала создание эскадр из мореходных броненосцев, крейсера еще преобладали, и их задачи оставались прежними.

Прежней оставалась и тактика. Учитывая отсутствие в океанах собственных опорных пунктов и баз снабжения, каждому русскому крейсеру предстояло действовать самостоятельно и уметь наносить быстрые и решительные удары, не рассчитывая на чью- либо помощь. Наибольшего эффекта русские крейсера должны были добиваться не столько сражениями с одиночными кораблями противника, сколько созданием паники и “моральной угрозы неприятельской морской торговле”. Этими требованиями определялся тип русского крейсера как рейдера-одиночки с повышенными мореходностью, скоростью, автономностью, мощным вооружением и достаточными комфортными условиями, сберегающими силы экипажа в длительном плавании.

Исходя из этих требований и материальных возможностей государства по программе 1881г., планировалось создать крейсерский флот из 30 крейсеров: 21 – корветского ранга и 9 – фрегатского. По существу это была программа создания тихоокеанского крейсерского флота. Задача понятная: необъятные просторы Тихого океана, контроль над которыми был не под силу даже огромному британскому флоту, делали русские крейсерские силы здесь практически неуловимыми. Но эти же просторы (более половины площади Мирового океана) бескрайнего бассейна между двумя самыми большими материками мира означали также и жестокие всесокрушающие штормы, изнурительные температурные нагрузки (с почти 50-градусными перепадами от тропической жары к холоду ледовых вод), крайнюю удаленность от своих берегов, сложности снабжения, невозможность серьезного ремонта. Плавания и боевые действия в этих водах требовали предельного напряжения людских сил, исключительно надежной техники и самых автономных и мореходных кораблей.В соответствии с этой задачей развивались две сложившиеся на период парусно-парового флота ветви крейсеров.

В результате развития кораблей корветского ранга, продолжавших прежний конструктивный тип парусных и парусно-паровых корветов и клиперов, таких как деревянные корветы “Боярин” (885 т, 1856 г.). “Варяг”, “Витязь” (2156 т, 1862 г.) и композитные клипера типа “Вестник” (1380т, 1880 г.), к концу XIX в. появились бронепалубные крейсера типов “Витязь” (3200 т, 1884 г.). “Адмирал Корнилов” (5860 т. 1887 г.) и последующие модификации 1899-1901 гг. -корабли водоизмещением около 6500 т группы “Диана”-“Варяг”-“Богатырь”. К ним, имея близкое назначение, примкнули малые (3200 т) крейсера серии “Новик”-“Боярин” (1900-1901 г.).

Корабли фрегатского ранга, дав миру принципиально новый тип броненосного крейсера (защищенного, подобно броненосцам, поясом брони по ватерлинии) – “Генерал-Адмирал” (4750 т, 1873 г.), привели к появлению крейсеров типа “Владимир Мономах” (5750 т, 1882 г.), “Память Азова” (6060 т, 1888 г.) и “Адмирал Нахимов” (8270 т, 1885 г.). Опыт создания всех этих кораблей и должны были воплотить новые более мощные крейсера, в наибольшей степени отвечающие условиям театра и способные противостоять новейшим из английских крейсеров. Первым таким кораблем нового типа стал “Рюрик”.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: