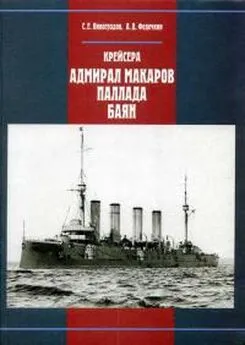

Рафаил Мельников - Броненосные крейсера типа “Адмирал Макаров”. 1906-1925 гг.

- Название:Броненосные крейсера типа “Адмирал Макаров”. 1906-1925 гг.

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:2006

- ISBN:5-902236-28-2

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Рафаил Мельников - Броненосные крейсера типа “Адмирал Макаров”. 1906-1925 гг. краткое содержание

Данная книга является продолжением книги автора “Броненосный крейсер “Баян”” (С-Пб. 2005 г.) и посвящена однотипным кораблям “Адмирал Макаров”, “Баян” и “Паллада”.

Все три корабля участвовали в первой мировой войне, а один из них — “Паллада” погиб от торпеды подводной лодки в октябре 1914 г. В книге описываются строительство, предвоенная служба, операции первой мировой войны, в которых участвовали эти корабли.

Для широкого круга читателей, интересующихся военной историей.

Броненосные крейсера типа “Адмирал Макаров”. 1906-1925 гг. - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Каталоги закладных досок (ЦВМБ, Л., 1974) не сообщают, как выглядели силуэты кораблей — с одной или с двумя мачтами. Они, наверное, имели еще по одной мачте, как на “Адмирале Макарове”. Эта проблема разрешилась, но и то не до конца, только в 1908 г., когда морской министр Диков одобрил доклад МГШ с предложением установить для всех кораблей одинаковый силуэт — непременно с двумя мачтами. Это затруднит для неприятельских разведчиков распознавание кораблей. Обе мачты следовало иметь легкой конструкции по примеру “Баяна”, “Паллады”, “Богатыря” и “Громобоя”.

Архаичен был доживший до послецусимских времен показатель вооруженности двух крейсеров на закладных досках: на одном 38, на другом 36 пушек. В их число засчитывали, видимо, даже десантные пушки, которые могли не иметь палубных установок. Следуя этому показателю, надо признать, что новые крейсера уступали по вооружению прежнему “Баяну”, который имел 42 пушки (2 8-дм, 8 6-дм, 20 75-мм, 7 47-мм, 2 37-мм для шлюпок, 2 2,5-дм для шлюпок).

Ясность здесь только 10 июля 1908 г. внес морской министр Диков, согласившийся с предложением МТК заделать порты двух носовых 75-мм пушек. Оказалось, что на испытаниях “Адмирала Макарова” из этих орудий стрелять было невозможно — их постоянно заливало водой от встречного волнения. Так уже было сделано на “Олеге” — две 75-мм пушки перенесли на верхнюю палубу. Непостижима была забота о пушках, которые еще при обсуждении проектов броненосцев программы 1898 г. З.П. Рожественский считал непригодными, об их ненужности говорил в своей записке лейтенант Б.М. Страховский, его мнение поддержал начальник МГШ контр-адмирал Л.А. Брусилов.

Документы раскрывают часть интриги, решившей судьбу вооружения крейсеров. С докладом от 31 октября 1908 г. новый начальник МГШ контр-адмирал А.А. Эбергард (1856–1919) 31 октября 1908 г. напоминал морскому министру о том, что усиление вооружения крейсеров по предложению лейтенанта Страховского (2 8-дм, 12 6-дм и 8 120-мм пушек) позволило бы сделать их “единицами, имеющими серьезное боевое значение”). Но МТК во избежание перегрузки предлагал установить лишь 4 6-дм и 6 120-мм. Распоряжение министра отказаться от всех проектов перевооружения состоялось по докладу бывшего товарища морского министра контр-адмирала Бострема от 30 мая. Доклад состоялся “минуя МГШ”, а потому А.А. Эбергард пытался убедить министра изменить его решение.

Свои доводы он обосновывал обязанностями, возлагавшимися на МГШ, и необходимостью сделать “Баян” и “Палладу” боевыми единицами. “Корабли могут быть введены в строй не ранее весны 1910 г., и этого времени будет вполне достаточно, чтобы дать кораблям дополнительную артиллерию. Ведь уже во время войны, — напоминал А. А. Эбергард, — эти корабли “признавались слабо вооруженными”. Через два же года они, “не имея почти никакого боевого значения, будут служить обидным показателем нашего неумения использовать так дорого нам стоящий опыт минувшей войны” (РГА ВМФ, ф. 421, on. 1, д. 1649, л. 289).

Но министр препоручил дело своему товарищу, а сам занялся борьбой за экономию и против роскошества, приказав исключить камины из оборудования салонов командиров “Баяна” и “Паллады”. Еще оставшимся надеждам на перевооружение мог помочь ставший к тому времени и.д. председателя МТК генерал- майор (с 8 сентября) А.Н. Крылов. Ему совместно с МГШ товарищ морского министра поручил оценить расходы по перевооружению двух крейсеров и составить соответствующий доклад министру. Приходится думать, что А.Н. Крылов, состоя (есть на то прямые свидетельства) в натянутых отношениях с ГМШ и находясь под гнетом особенно усиливавшихся в то время забот ведомства об экономии, не нашел оснований поддержать инициативу МГШ. Только что ему в комиссии по государственной обороне Государственной Думы пришлось объяснять причины дороговизны судостроения в России и задержки готовности “Баяна” и “Паллады” (Архив АН СССР, ф. 759, оп. 2, д. 89). Дополнительные расходы на усиление вооружения кораблей могли усилить позиции недоброжелателей Морского министерства и ухудшить шансы на утверждение дополнительного кредита в 13 млн. рублей на постройку новых судов.

Очевидно одно — объединенных усилий МТК, МГШ и инженерного и офицерского корпусов для решения этой задачи предпринято не было, и А.Н. Крылов возглавить эти усилия или не смог, или не сумел.

И остался прав известный в то время непримиримый разоблачитель непорядков Морского министерства В.А. Алексеев (“Брут”), который в своих знаменитых “Письмах о Морском министерстве” (С-Пб, 1908) писал, что тип заказанных по образцу “Баяна” трех крейсеров, по общему мнению самих его командиров, “решительно не заслуживает подражания и повторения”.

15. Завершение шестилетней эпопеи

Французский маркиз де Балеикур в комментариях к очень в свое время популярной (шесть отечественных изданий, восемь переводов в мире) трилогии В.И. Семенова (1867–1910)“Расплата” (С-Пб, М., 1910), не жалея усилий для оправдания З.П. Рожественского, писал о проявленных русскими при Цусиме образцах “фаталистического славянского характера”. Минуло три года, но с тем же фатализмом, заранее смирясь с как бы предопределенными свыше нелепостями и неурядицами, переживали оба наших крейсера двухлетнюю задержку достроечных работ. Задержку нелепую и необъяснимую, ибо за ней не было даже тех понятных оправданий в виде многоэтапных и многотрудных, как на додредноутах, забот по проектированию и соответствующим переделкам. Такой была подлинная картина послевоенных событий, далекая от “истинного” (в куцем понимании некоторых “сверхэрудированных новых историков”) осмысления опыта войны с Японией. Завесу над уровнем этого осмысливания отчасти приоткрывал в своем дневнике ставший вскоре морским министром И.К. Григорович.

О том, сколько за свое недолгое правление (29 июня 1905-11 января 1907 г.) успел “наследить” избранный императором первый морской министр А.А. Бирилев, пришлось еще раз вспомнить 17 марта 1909 г. В этот день А.Н. Крылов докладывал товарищу Морского министра о том, что крейсер “Адмирал Макаров” имеет одну мачту, а “Рюрик” и “Олег” по одной в корме и по одной стойке для несения топового огня. Эти три крейсера первоначально должны были иметь по две мачты, но, по распоряжению А.А. Бирилева, по одной мачте на этих кораблях упразднили. Так уже пятый год продолжалась глубокая умственная работа бюрократии по выбору числа мачт на новых крейсерах. Еще 23 августа 1905 г. МТК решил на “Олеге” вместо двух мачт установить одну легкую (высотой от ватерлинии не более 140 фут). Тогда же возник вопрос — надо ли на “Баян” и “Палладу” ставить две мачты. В итоге на “Баяне” и “Палладе” решено было установить по две мачты. И теперь возник вопрос, надо ли на “Рюрике”, “Макарове” и “Олеге” восстанавливать упраздненные ранее мачты или оставить все без изменений. Состоявшееся ранее решение министра Дикова от 28 июня 1905 г. оказалось недействительным. И теперь новый товарищ нового морского министра И.К. Григорович подтвердил единообразие в числе мачт. Так спустя пять лет две мачты окончательно утвердились и на наших крейсерах.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: