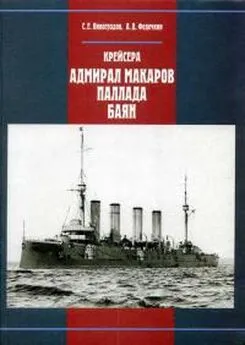

Рафаил Мельников - Броненосные крейсера типа “Адмирал Макаров”. 1906-1925 гг.

- Название:Броненосные крейсера типа “Адмирал Макаров”. 1906-1925 гг.

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:2006

- ISBN:5-902236-28-2

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Рафаил Мельников - Броненосные крейсера типа “Адмирал Макаров”. 1906-1925 гг. краткое содержание

Данная книга является продолжением книги автора “Броненосный крейсер “Баян”” (С-Пб. 2005 г.) и посвящена однотипным кораблям “Адмирал Макаров”, “Баян” и “Паллада”.

Все три корабля участвовали в первой мировой войне, а один из них — “Паллада” погиб от торпеды подводной лодки в октябре 1914 г. В книге описываются строительство, предвоенная служба, операции первой мировой войны, в которых участвовали эти корабли.

Для широкого круга читателей, интересующихся военной историей.

Броненосные крейсера типа “Адмирал Макаров”. 1906-1925 гг. - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Вся тяжесть боя легла на “Славу”, которая одна могла добросить свои снаряды до германских дредноутов. Два других корабля, с орудиями меньшей дальности стрельбы, вели огонь преимущественно по тральщикам. Огонь по ним и по самолетам вели также и вышедшие в охрану четыре эсминца типа “Украина”. Уверенность, с которой германские тральщики приступили к тралению прикрывавшего рейд заграждения, заставили всех думать, что границы его немцам были известны.

Истекали последние минуты до момента открытия огня с быстро приближавшихся к линии русских заграждений германских дредноутов. И когда уже вовсе не проходилось думать, что корабли под огнем выйдут на позицию, ситуацию спасла решительная инициатива командира “Баяна” С.Н. Тимирева. Он предложил М.К. Бахиреву вывести крейсер на линию огня и тем увлечь за собой отставшие корабли. Офицеры на них, пришли в себя и повинуясь чувству долга и воинской чести, заставили свои корабли последовать за адмиралом.

Немцы, убедившись в непреодолимости энергично защищавшегося русскими кораблями (с участием эсминцев) заграждения, прервали бой и предприняли обходной маневр, также, видимо, продиктованный полученными от своей агентуры сведениями. Это позволило “Славе” задним ходом вернуться на позицию и продолжить бой на отходе, ведя огонь из сохранившей исправность кормовой 12-дм башни.

В возобновившемся после полудня бое немецкие тральщики, несмотря на новые потери от огня наших кораблей, продолжали с прежним упорством продвигать путь своим дредноутам. А те, уверенно и с большой скоростью, словно давно изучив восточный проход вдоль кромки заграждений, с предельных расстояний в 120–130 каб. сосредоточили огонь по первой начавшей отступать “Славе”. Огонь дредноутов в этот период боя, как писал М.К. Бахирев, “отличался меткостью и большой кучностью”. Техническое обеспечение немецкой артиллерии, как показал опыт войны, было наилучшим. Каждую минуту на русские корабли обрушивалось по два пятиорудийных залпа. В “Славу” попало восемь 12-дм снарядов. От затопления носовых отсеков и выравнивания крена с 8° до 4° корабль сел носом до 34 фут и кормой до 31 фута, что могло помешать отступить через Моонзупдский канал.

На “Баяне” этого видеть не могли, но уже чувствовали, что на “Славе” что-то неладно. Сев носом и имея крен, она уходила с позиции, не отвечая на сигналы. Не выполнила она и приказание адмирала пропустить вперед “Гражданина”, когда он, также получив несколько попаданий, по сигналу с “Баяна” также начал отходить к северу. ““Слава” же, — писал С.Н. Тимирев, находившийся уже около о. Шильдау (вне сферы огня), — на сигнал не отвечала и продолжала идти к входу в канал”. Затем настал звездный час “Баяна”. М.К. Бахирев предложил его командиру остаться на позиции, чтобы прикрыть отход оказавшегося под сильнейшим обстрелом “Гражданина”. Этот корабль действовал с примерной доблестью, отвечая немцам энергичным огнем. Каждый залп дредноутов мог оказаться для него гибельным, и “Баян” устремился им навстречу.

Расстояние позволяло действовать из двух 8-дм пушек (третья, добавленная в 1916 г., не имела прикрытия для прислуги, и в бой ее не вводили), но главный расчет был на отчаянное маневрирование под огнем, который тотчас перенесли на крейсер оба дредноута. “На наше счастье, машины работали без отказа, и большой крейсер вертелся, как вьюн, совершенно не позволяя неприятелю пристреляться: за все время (15 минут) нашего пребывания на позиции ни один снаряд в нас не попал, хотя с момента отхода “Гражданина” дредноуты перенесли весь огонь на крейсер”.

Никогда не забуду этих 15 минут. Сознание, что малейшая неисправность в машинах или в действии рулевого привода могла сделать нас простой мишенью и что одного случайного попадания было достаточно чтобы пустить крейсер ко дну, мало располагало к сохранению должного хладнокровия. Меня поддерживала лишь непоколебимая выдержка испытанного героя М.К. Бахирева. С полным наружным спокойствием он расхаживал по мостику, совершенно не вмешиваясь в мои распоряжения и лишь сочувственной улыбкой поглядывал на мою сумасшедшую “игру” на машинном телеграфе”, — писал С.К. Тимирев.

Лишь в последние минуты перед прекращением огня немцы добились одного попадания. Густой и едкий черный дым от большого катера в тросовой кладовой окутал мостик непроницаемой мглой. Управление ухудшилось еще и из-за 4 фут. дифферента (крейсер принял 1000 т воды). Но судьба хранила корабль, повторивший подвиг своего порт-артурского предшественника. Но теперь от него, от его командира и адмирала требовались поступки несравнимо более значимые и ответственные. Не дойдя до Церельской батареи “Баян” по возвращении на Куйвастский рейд оказался перед новым и уже в самом деле последним судьбоносным выбором. Судьба дала кораблю редкую по уравновешенности команду и отвела от обоих кораблей уничтожающий огонь германских дредноутов.

Перстом судьбы было то единственное, постигшее “Баян” попадание, угодившее не куда-нибудь, а как раз в представителей судового комитета, устроивших заседание в самом, как казалось, безопасном носовом подбашенном отделении. Только что — в разгар боя они приняли резолюцию с осуждением враждебного делу революции решения адмирала и командира “Баяна” принять бой с германскими дредноутами. Никто из них не выжил.

После этого боя “Баян” оставался под флагом начальника Морских сил Рижского залива. С ним в третьем из шести отрядов уходивших кораблей шли “Адмирал Макаров”, “Диана” и “Гражданин”, охраняемые каждый двумя эсминцами. О том, в каком состоянии находился флот, встречавший корабли в Лапвике командир “Баяна” свидетельствовал: “При проходе крейсера стоявшая там бригада дредноутов и 2-я бригада кораблей устроили нам овации: но характер их был настолько революционно-разнузданный, что наши матросы, не привыкшие ни к чему подобному, были совершенно ошеломлены и ничем им не отвечали.

В тот же день, 6/19 октября 1917 г., когда корабли покинули Моонзунд, германские силы получили приказ спешно возвратить линейные корабли в Северное море. И только 7/20 октября, подтверждая свой захват Моонзунда, дредноут “Кениг” под проводкой тральщиков отдал якорь на Куйвастском рейде.

После Моонзунда, как и весь флот, свой трудный путь проделали и наши два крейсера с их командирами и офицерами. Равнодушно, в состоянии почти полной прострации, корабли встретили Октябрьскую революцию. Флот еще должен был испить свою чашу унижения, когда, без боя сдавая все своп позиции и всю четыре года наращивавшуюся оборону в Либаве Морской крепости Императора Петра Великого, наши крейсера под бомбами германских аэропланов вместе со всей бригадой должны были 24 февраля, приняв беженцев, уходивших от немецкой оккупации (женщины и дети), совершили переход во льдах в Гельсингфорс. На “Адмирале Макарове” действовала только одна машина (левая была разобрана для ремонта). Экипаж, уже заметно поредевший, насчитывал только 15 офицеров и 305 матросов. Многие, видимо, находились в отпуске или уже вовсе покинули корабль.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: