Рафаил Мельников - Эскадренные миноносцы класса Доброволец

- Название:Эскадренные миноносцы класса Доброволец

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:1999

- Город:Санкт-Петербург

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Рафаил Мельников - Эскадренные миноносцы класса Доброволец краткое содержание

Безвозвратно ушедшие от нас корабли и их, уже все покинувшие этот мир, люди остаются с нами не только вошедшими в историю судьбами, но и уроками, о которых следует многократно задумываться. Продолжавшаяся ничтожно короткий исторический срок – каких- то 10 с небольшим лет, активная служба “добровольцев” оказалась, как мы могли увидеть, насыщена огромной мудростью уроков прошлого. Тех самых уроков, которые упорно отказывалось видеть 300-летнее российское самодержавие, и, что особенно удивительно, не хотят видеть и современные его перестроечные поклонники и радетели.

Эскадренные миноносцы класса Доброволец - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Совершив к началу 1915 г. уже 20 боевых походов и отказавшись окончательно от планов штурма Босфора, флот сосредоточил свои усилия на уничтожении всех без разбора судов вдоль анатолийского побережья. В этом периодически совершавшемся 'прочесывании' прибрежных вод, помимо постоянно действовавших блокадных нефтяных миноносцев (они могли уйти от преследования ”Гебена” или ”Бреслау”), участвовали и сопровождавшие флот миноносцы 3-го дивизиона. Но и турки изощрялись в борьбе за существование. С августа 1915 г. их мелкие суда, пробираясь вплотную вдоль берега, начали переправлять уголь не в Босфор, а до устья реки Саккария и дальше вверх по реке и грунтовым дорогам. В поисках этих судов приходилось, как тогда говорили, 'буквально обшаривать берега'. Непомерная, хотя и явно не оправдывавшая себя нагрузка ложилась и на миноносцы 3-го дивизиона.

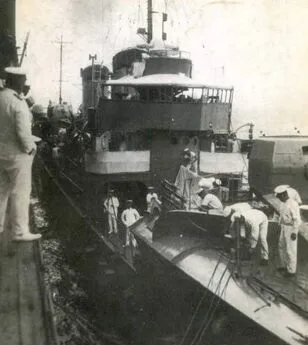

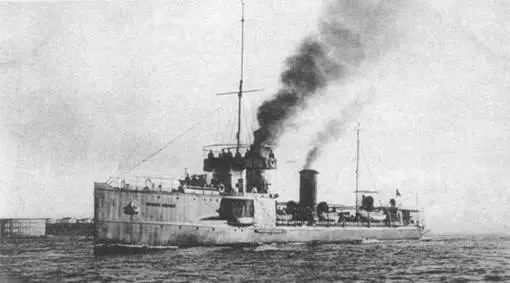

Эскадренный миноносец "Лейтенант Зацаренный".

Не раз порознь встречавшиеся на пути флота германо-турецкие 'Гебен' и 'Бреслау', по-турецки перекрестившиеся в ”Явуз султан Селим” и ”Мидилли', а на флотском жаргоне именовавшиеся не иначе как 'дядя' и 'племянник', всегда успевали улизнуть из-под огня русского флота. И миноносцы шестаковского дивизиона, в лучшем случае обменявшись с противником несколькими выстрелами, должны были с завистью наблюдать, как в погоню за надоедливыми германо-турками устремлялись 30-узловые (от проектировавшихся 36 узлов, как это было на 'Новике', пришлось отказаться по условиям упрощенных испытаний) нефтяные миноносцы.

Нехватку скорости (еще раз хвала великому князю и мудрецам из МТК) можно было существенно компенсировать установкой более мощной и дальнобойной артиллерии 130-150-мм калибра. Удачное попадание из такой пушки могло при случае хорошо 'тормознуть' разбойника и позволить приблизиться к нему для расправы другим кораблям. Немцы и здесь успели опередить русских. 105-мм пушки на 'Бреслау' они заменили 150-мм, отчего уже и 'новикам' сближение с ним грозило большой опасностью. На соответствующем усилении вооружения настаивали и командиры крейсеров 'Кагул' и 'Память Меркурия'. Они хотели избавить экипаж своих кораблей от 'того обидного характера полной беззащитности', на которую их при встрече с 'Гебеном' обрекали далеко не дальнобойные старые 152-мм пушки. На миноносцах же обошлись установкой по 1-2 47-мм зенитному орудию с углами возвышения 82-87° и добавлением от 1 до 3 пулеметов.

Во время капитального ремонта ('Капитан- лейтенант Баранов' в 1914 г., остальные корабли в 1915 г.) их корпуса были подкреплены, но от перегрузки избавиться не удалось. Водоизмещение кораблей (как и на Балтийских кораблях) продолжало составлять от 780 до 802 т. Изначальное отсутствие проектных резервов немецкого прототипа устранить было невозможно. Оставшийся конструктивный резерв – торпедные аппараты с их торпедами – в войне использован не был. Один-два аппарата на случай счастливого выстрела по 'Тебену' или 'Бреслау', может быть, и стоило сохранить, но пушки кораблю требовались в каждом походе.

Совершался очередной исторический парадокс на тему о роли личности в истории: корабли и их экипажи оказывались почти непоправимо скованными в своих возможностях по вине конкретных администраторов, когда-то стоявших у истоков их проектов. От них зависело: принять в заданиях на проектирование кораблей прогрессивные, опережающие время технические решения или оставаться на бесхлопотной дорожке рутинного проектирования. Ушли со сцены и забыли о своих деяниях эти люди (только великий князь, сделавшись в 1915 г. без особых подвигов уже полным адмиралом, занимался авиацией в действующей армии), а корабли продолжали нести на себе клеймо его недомыслия.

Невольно свидетельствуя об этом, А.А. Эбергард в декабре 1914 г. вынужден был докладывать в Ставку, что для крейсерства и поддержания блокады сил ему катастрофически не хватает, 'так как за исключением четырех миноносцев (речь, понятно, шла о 'новиках' – Р. М.), только что вступивших в строй, не было ни одного судна, которое можно было отделить от флота'. Шестаковский дивизион в этом списке состоять, увы, не мог.

В охране 'императриц'

Прошли два года войны. Привычной, хотя и все более тягостной становилась боевая страда. Всех угнетали однообразие и отсутствие видимых результатов деятельности. Флот совершал новые и новые походы, миноносцы, сменяя одна группа другую, вели блокаду и едва ли вдохновляющее 'обшаривание' турецкого побережья. Сложилось устойчивое разделение сил. Угольные миноносцы в основном занимались охраной походов флота, нефтяные (иногда с привлечением угольных) вели блокаду.

С вводом в строй долгожданных дредноутов ('Императрицы Марии' – 28 мая 1915 г., 'Императрицы Екатерины Великой' – 5 октября 1915 г.) изменилась тактика флота. Вместо вынужденных плавать все время вместе (чтобы успеть дать отпор 'Гебену') с предельной 16-узловой скоростью двух бригад линейных кораблей – додредноутов появилась более мобильная форма тактических соединений. Каждый 21-узловый дредноут с приданным ему 23-узловым крейсером и выделявшимися для охраны миноносцами образовывали компактную маневренную группу. Встреча с каждой из них могла для 'Гебена' обернуться катастрофой. Они поочередно, а иногда и в одно время уходили в море для операций. Додредноуты теперь реже выходили в море, но и им вскоре нашли применение: продолжение обстрелов побережья противника, охрана Констанцы и одесского района.

Менялся и состав сил охранения. Он мог состоять только из нефтяных миноносцев. По общему правилу угольные миноносцы преимущественно были заняты охраной маневренных групп. На угольные миноносцы возлагалась также охрана крупных кораблей во время проведения ими плановых практических стрельб под Севастополем. Стабильным был лишь состав групп: первую составляли 'Императрица Мария' и 'Кагул', вторую – 'Императрица Екатерина Великая' и 'Память Меркурия'. В третью группу включили додредноуты 'Евстафий', 'Иоанн Златоуст' и 'Пантелеймон'. Эти корабли с близким составом артиллерии могли в наибольшей степени реализовать преимущества бригадного метода массирования огня, чего так всегда боялся 'Гебен'. Эту прежнюю довоенную бригаду считали резервной. В случае выхода в море ее предлагали усилить, добавив два додредноута 'Три Святителя', 'Ростислав' и один крейсер. До вступления в строй 'Екатерины' третью группу называли второй.

Такой порядок установился после состоявшегося под прикрытием всего Черноморского флота (в три линии завес, начиная от подводных лодок у Босфора) 25-30 июня перехода из Николаева в Севастополь первого черноморского дредноута 'Императрица Мария'. Миноносцы 3-го дивизиона, завершив капитальный ремонт, обеспечивали ускоренный курс маневрирования и стрельб, который в море под Севастополем проходил первый дредноут флота. Уже 17/30 октября он вышел в свой первый боевой поход на Зунгулдак. В охранении были крейсера 'Память Меркурия' и 'Алмаз', миноносцы 'Капитан Сакен', 'Лейтенант Зацаренный', шесть угольных типов 'Ж' и '3', 5 нефтяных, а также присоединившиеся к флоту уже по возвращении его в Севастополь 'Лейтенант Шестаков' и 'Капитан-лейтенант Баранов'.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: