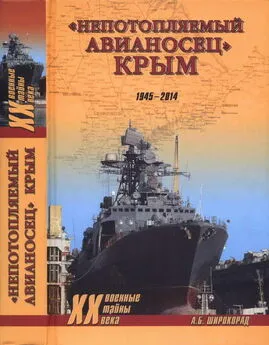

Александр Широкорад - «Непотопляемый авианосец» Крым. 1945–2014

- Название:«Непотопляемый авианосец» Крым. 1945–2014

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Вече

- Год:2014

- Город:М.

- ISBN:978–5–4444–2235–9

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Александр Широкорад - «Непотопляемый авианосец» Крым. 1945–2014 краткое содержание

Тот, кто владеет Крымом, владеет Черным морем. Это прекрасно понимали византийцы, генуэзцы, турки, последовательно владевшие полуостровом. В 1783 г. императрица Екатерина II повелела присоединить Крым к России.

Крым стал одновременно цитаделью России и курортной зоной. Там располагались практически все базы Черноморского флота и морской авиации. Чуть ли не половина авиационных и ракетных полков СССР также находились в Крыму.

Что представлял собой военный Крым в 70–80-х годах XX века? Как проходил раздел флота, авиации, баз и полигонов между Российской Федерацией и Украиной в середине 1990-а годов?

Как повлияло на военную инфраструктуру полуострова 23-летнее украинское правление?

Почему у России не было иного выхода, нежели помочь населению Крыма весной 2014 г.?

Об этом и многом другом рассказывается в книге Александра Широкорада «“Непотопляемый авианосец” Крым. 1945–2014».

«Непотопляемый авианосец» Крым. 1945–2014 - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Чем теперь станет Донузлав? Базой кораблей Черноморского флота? Торговым портом? Базой для яхт «новых русских»? Это мы узнаем не ранее, чем через год.

Глава 7.

СУДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ И СУДОРЕМОНТНЫЕ ЗАВОДЫ КРЫМА

Официальный Киев объявил, что Украина была колонией СССР. Как и в других случаях, они сами не понимают анекдотичности подобных утверждений. Хороша колония, производящая самые мощные в мире МБР Р-36, которые на Западе не без основания окрестили «Сатана».

Ну а в Крыму и Днепробугском лимане «колонизаторы» построили десяток мощнейших судостроительных заводов, производивших уникальные корабли на подводных крыльях и воздушной подушке, атомоходы и даже авианосцы.

Люди старшего поколения хорошо знают, но для молодежи следует подчеркнуть, что с 1945 по 1991 г. советская судостроительная промышленность по всему Союзу работала на пределе своих возможностей. Так что значительное число торговых, научно-исследовательских и даже военных судов строилось за границей — в ГДР, Польше, Венгрии, Филадельфии и других странах.

Самым крупным судостроительным заводом Крыма был Севастопольский морской завод. Днем основания завода считается 12 июня 1789 г., когда в Севастополе была построена кузница и оборудовано место для килевания судов. 3 июня 1794 г. на Севастопольском заводе заложили два первых корабля — 8-пушечные шхуны № 1 и № 2. Замечу, что в 1798–1799 гг. шхуна № 1 в составе эскадры Ушакова участвовала в штурме крепости Корфу.

14 ноября 1808 г. на заводе был заложен 18-орудийный корвет «Крым». До 1851 г. на заводе построили еще 4 корвета, 6 бригов и т.д. Всего 37 парусных судов.

Согласно Парижскому мирному договору от 18 марта 1856 г! Россия могла содержать на Черном море только шесть 600-тонных корветов и четыре шхуны по 200 т водоизмещением. В связи с этим в 1867 г. был упразднен Севастопольский военный порт, Лазаревское адмиралтейство передано созданному в 1856 г. Русскому обществу пароходства и торговли (РОПиТ).

Замечу, что из общего капитала в 6 млн. рублей более 2 млн. руб. правительство приняло на себя и стало одним из основных пайщиков общества.

Уже в 1868 г. на Севастопольском заводе был заложен, а в 1869 г. сдан первый пароход «Первенец».

Первые боевые корабли завод РОПиТ построил в 1878 г. — три малых миноносца (миноноски).

А через три года Морское министерство и РОПиТ заключили договор на постройку двух броненосцев. В 1883–1884 гг. на мысу меду эллингом и Корабельной бухтой соорудили два стапеля, на которых 25 сентября 1884 г. заложили броненосцы «Чесма» и «Синоп».

В 1886 г. Адмиралтейство получило заказ на строительство трех канонерских лодок: «Уралец», «Кубанец» и «Терец». «Уралец» строили на малом старом эллинге, а «Кубанец» и «Терец» — на тележках большого эллинга.

В марте 1889 г. Адмиралтейство начало постройку броненосца «Георгий Победоносец» и сдало его Черноморскому флоту в мае 1895 г. На этом броненосце в сентябре 1899 г. впервые проводились испытания радиостанции в море и на ходу.

Военное производство на частных заводах России оказалось неэффективным, и их в 70-х гг. XIX века стали передавать в казну. Характерный пример: частный Обуховский завод не справлялся с заказами и был передан в казну — Морскому министерству.

Созданная в 1895 г. специальная комиссия рассмотрела все имущественные притязания РОПиТа и выработала соглашение о передаче завода и территории Морскому министерству. В августе 1897 г. был подписан акт передачи. Адмиралтейство вновь стало называться Лазаревским.

В марте 1901 г. Адмиралтейство начало строительство крейсера «Очаков». А последним построенным Севастопольским заводом крупным боевым кораблем стал эскадренный броненосец «Иоанн Златоуст», заложенный 31 октября 1904 г. После революции Севастопольский судостроительный и судоремонтный завод завод начал функционировать в декабре 1920 г. — после освобождения Крыма от врангелевцев. Он был переименован в Севморзавод и передан в ведение Наркомата по морским делам. Первое судно — лесовоз «Михаил Фрунзе» — заложили в 1925 г.

В 1920-х гг. Севморзавод передали в ведение Центрсудостроя Отдела металла ВСНХ, затем — в ведение ЮСТ, а с 1930 г. — в ведение Союзверфи ВСНХ. В 1933 г. завод был передан из Союзверфи в подчиение Главморпрому Наркомата тяжелой промышленности. Приказом наркома оборонной промышленности № 06сс от 30 декабря 1936 г. Севморзавод им. Серго Орджоникидзе переименован в завод № 201 им. Серго Орджоникидзе. В феврале 1937 г. завод находился в ведении 2-го Главного управления Наркомата оборонной промышленности, далее в 1937 г. — в ведении треста № 14 2-го Главного управления. Приказом от 11 апреля 1937 г. был утвержден Устав завода. В феврале 1939 г. завод передан в ведение 2-го Главного управления Наркомата судостроительной промышленности.

В 1925 г. на Севморзаводе имелись судостроительный цех с плазом и двумя стапелями, котельный цех, 3 сухих дока, 3 мортоновых эллинга, судоремонтные мастерские. Приказом № 0014 от 1 февраля 1937 г. на 1937 г. планировалось окончание строительства нового механического цеха. Для приспособления завода для капитального ремонта подводных лодок и эсминцев приказом от 29 октября 1937 г. предписывалось закончить в 1938 г. оборудование турбодизельного цеха.

После революции и до начала Великой Отечественной войны на Севморзаводе было построено 175 судов.

В декабре 1941 г. в Батуми на базе завода им. Берии и складов Заготзерна был создан филиал завода № 201. С августа 1942 г. завод № 201 действовал в Батуми.

После освобождения Севастополя в мае 1945 г. началось восстановление завода № 201 на старом месте. 23 июля 1944 г. вышло распоряжение ГКО № 6242 о поставке материалов и оборудования для восстановления завода № 201. Затем восстанавливаемый завод получил № 497. С Кавказа туда перевели плавдок, и начался ремонт кораблей. Уже в 1945 г. было отремонтировано 29 судов.

К 1948 г. производственные мощности Севморзавода в основном были восстановлены. Позже построили 3-й продольный и 4-й поперечный стапеля, а также стапеля для постройки буксиров.

В 1980-х гг. введен в строй наклонный стапель размерами 110 x 27,8 м, позволяющий строить корабли водоизмещением до 3000 т.

После войны до 1955 г. на заводе строились пассажирские катера и паромы, самоходные баржи, шаланды, гидрографическое судно, серия плавучих кранов грузоподъемностью 50 т. В 1960-х гг. продолжалось строительство морских самоходных плавучих кранов «Черноморец» грузоподъемностью 100 т. С 1965 г. Севморзавод стал производственной базой ЦКБ «Коралл», проектировавшего плавкраны. Для этого в 1960–1970-х гг. реконструировали корпусный цех, создали участки плавкраностроения в основных цехах, на Северной площадке построили машиностроительный цех, ввели в строй 1-ю очередь нового литейного цеха.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Александр Широкорад - Тайны русской артиллерии. Последний довод царей и комиссаров [с иллюстрациями]](/books/187233/aleksandr-shirokorad-tajny-russkoj-artillerii-posl.webp)