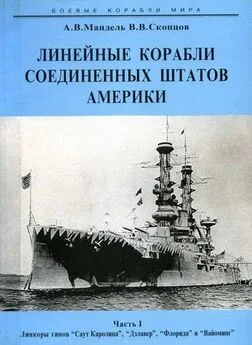

Алексей Мандель - Линейные корабли Соединенных Штатов Америки. Часть I. Линкоры типов “South Carolina”, “Delaware”, “Florida” и “Wyoming”.

- Название:Линейные корабли Соединенных Штатов Америки. Часть I. Линкоры типов “South Carolina”, “Delaware”, “Florida” и “Wyoming”.

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:2002

- Город:Санкт-Петербург

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Алексей Мандель - Линейные корабли Соединенных Штатов Америки. Часть I. Линкоры типов “South Carolina”, “Delaware”, “Florida” и “Wyoming”. краткое содержание

Строительство американского флота в начале XX века имело ряд интересных особенностей, вытекающих как из географического положения, так и из экономической мощи страны, еще в 1890 г. вышедшей на первое место в мире по объему промышленного производства. Отделенные от основных возможных противников (и союзников) океанами, США уже в силу этого были малоуязвимы для вторжения и могли позволить себе достаточно смелые и даже экзотические эксперименты с типами и конструкцией кораблей (можно вспомнить хотя бы двухъярусные башни и знаменитые ажурные мачты). При этом американцы охотно воспринимали зарубежный опыт и новые веяния из Европы (особенно из Англии), однако неизменно преломляли его через призму своей национальной стратегии и представлений, каким именно должен быть линейный корабль. В результате во флоте США не было “случайных” линейных кораблей, появившихся только потому, что у кого-то были аналогичные, или просто понравившихся кому-то из влиятельных лиц в США. Все линкоры строились на своих верфях, проекты были сугубо американскими, и при переходе от одного типа к следующему прослеживалась непрерывная линия развития, без особых колебаний и “метаний” в стороны. Американские броненосцы, а затем и дредноуты легко было отличить от кораблей любого другого флота даже просто по внешнему виду.

Линейные корабли Соединенных Штатов Америки. Часть I. Линкоры типов “South Carolina”, “Delaware”, “Florida” и “Wyoming”. - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

По сравнению с предыдущими проектами, была несколько ослаблена защита барбетов. Это объяснялось весовыми соображениями – теперь их стало 4, из которых два внутренних были вдобавок довольно высокими.

В отношении машинной установки проект был весьма консервативен. В отличие от британского “Дредноута”, он имел в качестве главных механизмов паровые машины. Хотя Кэппс сознавал преимущества турбин, он полагал более важной и срочной установку их на крейсерах, но с линкорами же можно было подождать, по крайней мере, пока цены на турбинные установки не удастся хоть немного снизить. Кроме того, паротурбинные установки первого поколения отличались низкой экономичностью, особенно на малых и средних ходах, что для американского флота с его океанской стратегией было абсолютно неприемлемо. Какое-то время обсуждался вопрос о строительстве одного корабля с паровыми машинами и одного – с турбинной установкой (для сравнения в эксплуатации), но и это решили отложить до следующей серии линкоров. Эти корабли должны были быть больше, и на них ожидалось меньше проблем с размещением машин и оборудования, а следовательно – лучшие условия для такого эксперимента.

На “Саут Каролина” же машинно-котельную установку пришлось “загонять” в короткое пространство между двумя группами погребов, гораздо более объемными, чем на “Коннектикут”, при тех же размерах корпуса. В результате мощность машин на новых линкорах оказалась даже меньше, чем у предшественников. Вдобавок хотелось разместить котлы подальше от борта, из соображений противоторпедной защиты, и одно время Кэппс был готов вообще уменьшить количество котлов на треть. В конце концов удалось составить проект более компактных котельных отделений. Ценой, однако, стал отказ от устройства переборки по диаметральной плоскости. Тем не менее, подводная защита линкоров была предметом гордости для Кэппса. По-видимому, это был максимум, который можно было разместить в столь тесном корпусе. Две дополнительные продольные переборки были установлены в районе котельных отделений, отделяя их от угольных ям. Сам уголь также представлял дополнительную защиту, отчасти позволяя несколько сэкономить на весе брони. Эта конструкция перекочевала и в ряд последующих разработок. Вдобавок низкорасположенные угольные ямы увеличивали остойчивость, – вопрос весьма актуальный, учитывая появление в проекте двух дополнительных высокорасположенных орудийных башен.

Результаты всей этой экономии отразились и на внешнем виде кораблей – они имели две небольших и тонких трубы, вместо трех гораздо более внушительных – на предыдущих типах. “Саут Каролина” и “Мичиган” оказались единственными американскими линкорами, на которых часть шлюпок и катеров из-за дефицита свободного места на палубе устанавливалась поперек корабля. Таким образом, в отличие от “Дредноута”, американский “all-big-gun ship” не имел заметного преимущества в скорости над своими предшественниками. Позднее они оказались заметно тихоходнее более новых кораблей, и поэтому часто действовали вместе со старыми до-дредноутами. Таким образом, основной, но весьма важный вклад, внесенный этими кораблями в историю американского и мирового флота – расположение их главной артиллерии.

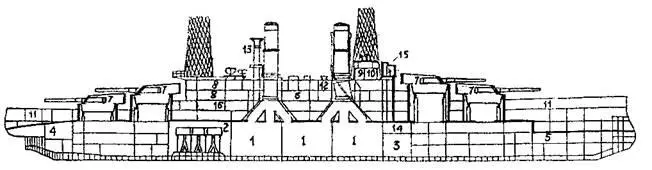

Линейный корабль типа “Саут Каролина” (Продольный разрез)

1 – котельное отделение; 2 – мошинное отделение; 3 – отделение турбогенераторов; 4 – отделение рулевых приводов; 5 – отделение подводных торпедных аппаратов; 6 – каземат противоминной батареи (без броневой защиты); 7 – башни ГК; 8 – шахта светового и вентиляционного люка машинного отделения; 9 – каюта командира; 10- штурманская рубка; 11 – жилые помещения экипажа; 12 – каюты офицеров; 13 – опора шлюпочного крана с элеватором подачи боезапаса к 76,2-мм зенитному орудию но верхней площадке; 14- центральный пост; 15- боевая рубка с постом упровления огнем ГК, 16 – отделение опреснителей.

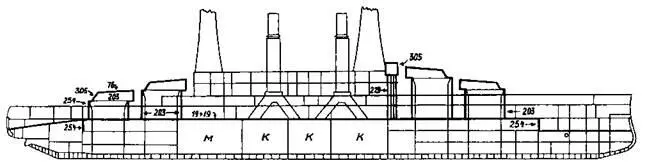

Линейный корабль типа “Саут Каролина” (Продольный разрез с указанием бронирования)

Другим примечательным аспектом нового проекта стали решетчатые мачты – своего рода “фирменный знак” американского флота, повторенный лишь на двух “экспортных” кораблях для Аргентины и двух броненосцах русского флота. Введение этих мачт объяснялось желанием получить высокорасположенную платформу для наблюдения и управления огнем, да так, чтобы ее было невозможно сбить одним снарядом. Занимались этой проблемой всерьез на тот момент только флоты Англии и США. Однако британцы пошли по иному пути, введя треногие мачты. Их концепция вполне оправдала себя – за все годы первой мировой войны не было случая, чтобы такая мачта была сбита, хотя попадания в них происходили неоднократно. Остальные морские державы, в частности, Германия, просто не планировали вести морские бои на больших дистанциях (для Северного моря вообще характерна туманная погода).

Американцы избрали другой путь – их мачта представляла собой гиперболоид, набранный из многочисленных относительно тонких трубок, схваченных через определенные промежутки для жесткости кольцами. В результате получалась конструкция, способная пропустить сквозь себя достаточно много снарядов без взрыва, а при взрыве устоять даже при повреждении нескольких структурных элементов. При опытной стрельбе, проведенной позже (27 мая 1908 г.) по все тому же монитору “Флорида”, подобная мачта была обстреляна четырьмя 102-мм и одним 305-мм снарядами и устояла, сохранив даже линии связи с мостиком, хотя пять несущих труб в одном секторе были перебиты. При этом мачта несла вверху 4-тонный груз для имитации нагрузок на конструкцию, которые могут возникнуть в море на качающемся корабле.

Пока планировались и проводились эти испытания, конструкторы прорабатывали другие варианты. Самым экзотическим из них был полный отказ от обычных мачт. Вместо них планировалось установить по бортам в районе миделя массивные конструкции, соединив их своеобразным мостиком, на котором и располагалась бы аппаратура управления огнем. Заодно упомянутые поддерживающие “башни” служили бы основанием для шлюпочных кранов. Правда, было неясно, как быть с задымлением. Если установить аппаратуру управления огнем ниже уровня среза труб, то она получит очень небольшую дальность действия. Если же установить ее выше, то, по практическому опыту, вплоть до высоты 25 метров она бы сильно задымлялась, не из труб, так от дыма при стрельбе главным калибром. А поддерживающие конструкции и мостик требуемой высотой в 33-35 метров явно выходили за грань реального.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Майк Резник - Запрос по торгам о Соединенных Штатах Америки [ЛП]](/books/1148381/majk-reznik-zapros-po-torgam-o-soedinennyh-shtatah.webp)